Posté par

Robert Geuljans le 28 Sep 2012 dans

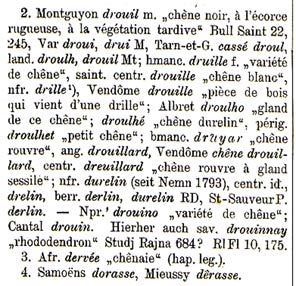

b |

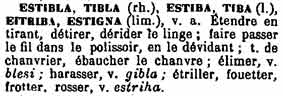

0 commentsBoulmière « local du bain; cuves des tanneurs ». Depuis plus d’un an mon amie La dormeuse me poursuit pour connaître le sens exact et l’étymologie de boulmière. Ci dessous un extrait de son blog:

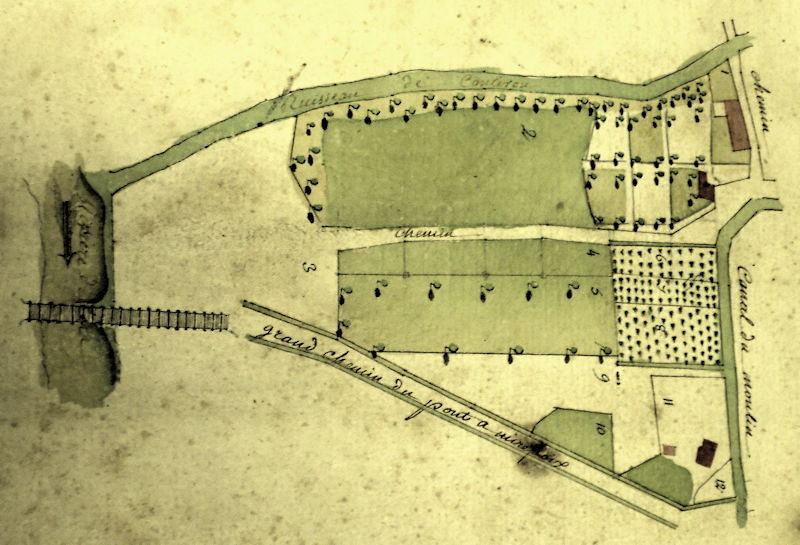

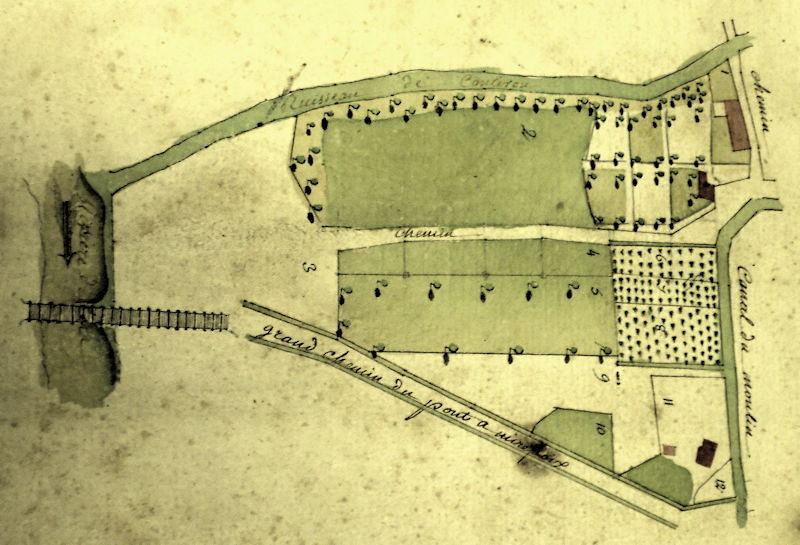

Carte dressée en 1766, du “moulon du pont de Raillette jusqu’au ruisseau de Contirou et à la rivière de l’Hers jusqu’au grand pont sur la dite rivière”. En haut à gauche le n° 1 en bordure d’un ruisseau (!!), 1. Jacques Rivel, marchand tanneur : maison servant d’adoubairie à tanner des cuirs7 avec un patu8 ou boulmières9, jardin et breil à Countirou

Carte dressée en 1766, du “moulon du pont de Raillette jusqu’au ruisseau de Contirou et à la rivière de l’Hers jusqu’au grand pont sur la dite rivière”. En haut à gauche le n° 1 en bordure d’un ruisseau (!!), 1. Jacques Rivel, marchand tanneur : maison servant d’adoubairie à tanner des cuirs7 avec un patu8 ou boulmières9, jardin et breil à Countirou

J’ai fait des recherches sans trouver la réponse. C’est elle qui l’a trouvée en fin de compte:

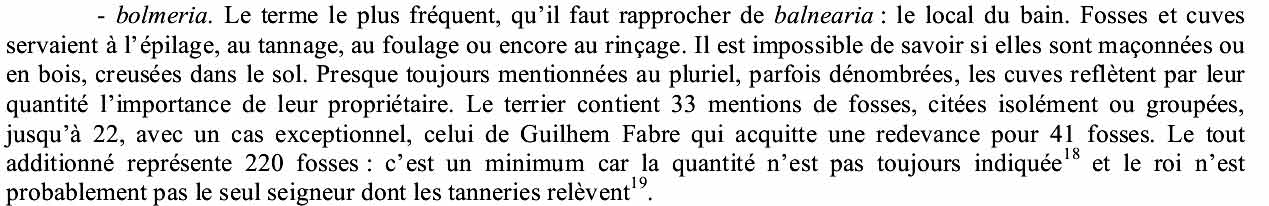

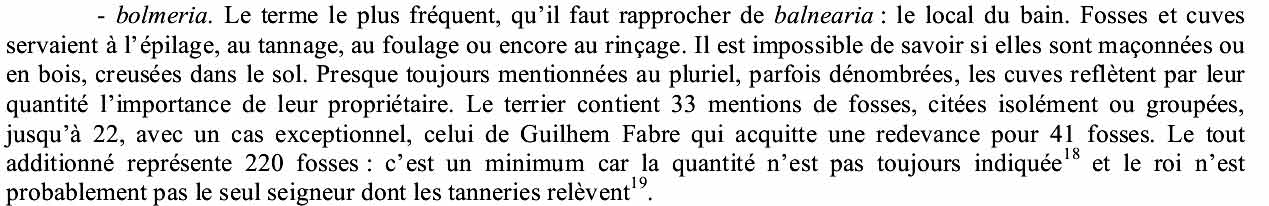

La source est l’article de J.-L. Abbé, Paysage urbain et rural à Limoux, d’après une source méconnue: le terrier royal de 1316. Trouvé par la Dormeuse dans le Bulletin de la Société Scientifique de l’Aude, CIII (2003), 91-100.

La suite de cette trouvaille est un magnifique article sur les boulmières, avec de très nombreuses images dans la Dormeuse blogue 3.

Il y a encore beaucoup de travail à faire pour les philologues et linguistes occitanistes. Voir à ce propos J.-P. Chambon, Développement et problèmes actuels des études occitanes.

Dans les articles du FEW balneare, balnearia, balneator, balneolum, balneum , il n’y a aucun mot en rapport avec la tannerie.

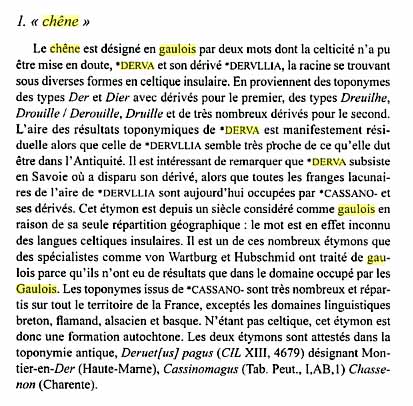

Pourtant il y a une petite phrase dans l’article balnearia du FEW qui va dans la direction que nous cherchons à savoir le sens « cuve ». En occitan est attesté bagniero « lieu où l’on se baigne; bains d’eau thermale », également dans les toponymes Bagnières. L’auteur se demande si le rétoroman bagnèra « cuve pour le linge; grande cuve » viennent directement de balnearia ou qu’il s’agit de créations à partir du verbe balneare « baigner ».

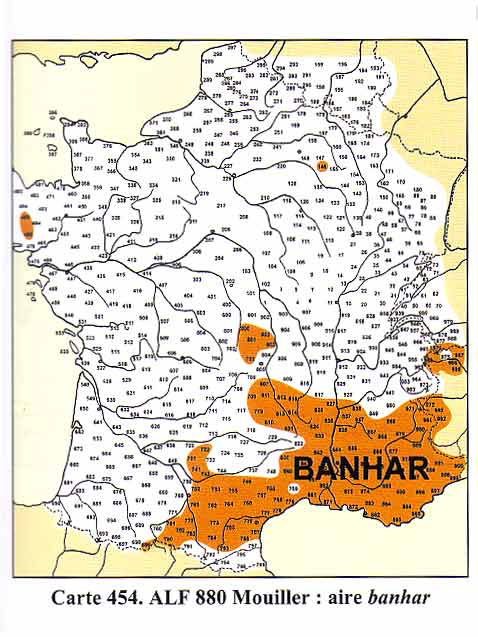

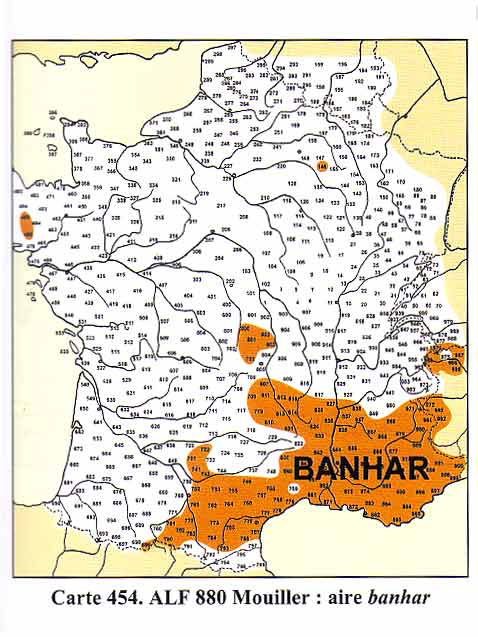

Le plus intéressant est le fait que d’après les données de l’ALF, presque partout dans le Sud-Est « mouiller, tremper » est traduit par le verbe banhar du latin balneare . Ci-dessous la carte tirée du livre Lectures de l’ALF par Guylaine Brun-Trigaud

L’emploi de balneare > banhar pour « mettre les peaux dans des cuves » par les tanneurs a logiquement entraîné le sens de balnearia > boulmière > « cuve pour les peaux ».

Les attestations de Limoux (Aude) de 1316 ne sont certainement pas les plus anciennes, mais nous n’avons pas mieux pour le moment.

Le nom de lieu Bagnières est attesté pour la première fois en 1258 : Decimarium Beate Marie de Banheriis. (par l’abbé Sabarthès).

_____________________________________________

Carte dressée en 1766, du “moulon du pont de Raillette jusqu’au ruisseau de Contirou et à la rivière de l’Hers jusqu’au grand pont sur la dite rivière”. En haut à gauche le n° 1 en bordure d’un

Carte dressée en 1766, du “moulon du pont de Raillette jusqu’au ruisseau de Contirou et à la rivière de l’Hers jusqu’au grand pont sur la dite rivière”. En haut à gauche le n° 1 en bordure d’un