Mats, mait, meit "pétrin"

Mats, mait, meit « pétrin » nous vient du grec μαγις , μαγίδος «pâte, sorte de pain; plateau rond de balance; pétrin», qui était le nom usuel dans le sud de l’Italie, la Magna Graecia. Ensuite ce nom a gagné Rome et les Romains l’ont latinisé sous deux formes : magis, magidis et plus simple en magida.

maït provençal

Dans la région de l’Ile de France et par conséquent en français c’est le type pétrin (< petrinus) qui domine mais en province c’est le type maie de magidem. Dans les parlers du Nord de la France le type maie est concurrencé par huche (< hutica ) et par arche (< arca), dans le Midi par les dérivés de pasta et par mastra en provençal et est-languedocien, un autre mot d’origine grecque : μακτρα « pétrin ». Cf. le Thesoc s.v. pétrin 1 Vous y verrez e.a. que le type arche est aussi présent dans le Sud-ouest (Creuse, Hte-Vienne) et que le type pétrin a gagné du terrain.

2. Le pétrin, ou « maits à paîtrir », était une pièce essentielle du mobilier paysan, comme en témoignent les inventaires successoraux et les estimations des apports dotaux dans les contrats de mariage. p.1454 note ² dans L’alimentation paysanne au Gévaudan

A Castres est attesté le composé raymatch « coupe-pâte dont se sert le boulanger pour détacher la pâte du pétrin ».

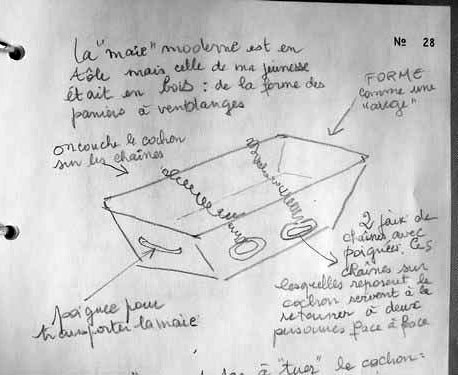

Dans le sud-ouest mèi, mèit s.f. désigne aussi le « support pour tuer le porc, consistant en règle générale, en un pétrin, mais retourné » d’après les dictionnaires locaux. Dans les Hautes-Pyrénées le dérivé mèitéto sert à la même action, mais il est creusé dans un tronc d’arbre. Si vous avez une photo faites me la parvenir s.v.p.

A ma demande La vieille chouette, spécialiste de la cuisine locale et régionale, m’a donné tous les renseignements sur la mèi telle qu’elle est utilisée dans la région de Montauban quand on va « far lou tessou ». Je joins sa description savoureuse en format pdf. la maie du tessou. D’après elle la maie sert à « faire la toilette du tessou« . Pour le saigner on le suspend! Ci-dessous son dessin.

Share__________________________

- La distinction faite par le Thesoc entre le type mag et le type maid ne m’est pas claire. Pour les deux formes l’étymon est le même. ↩