Fada "simplet, niais"

Fadá « simplet, niais » est un dérivé du latin fatuus + aceus adj. et subst. qui avait les deux sens : « sot, niais » mais aussi « fade, sans goût ».

En occitan la signification « sot, niais » a été contaminée par le verbe fadá « ensorceler » et ses dérivés enfadá « enchanter », enfadat « féerique, merveilleux » (Alès) qui proviennent du mot latin fata « fée » à l’origine « déesse de la destinée » qui est devenu fado, fada en occitan . Les dérivés sont très répandus en provençal et languedocien, comme fadegear « badiner »(S). Le sens « fade » par contre est inconnu dans le Midi. Le caractère créatif des mériodionaux est illustré par la grande quantité de dérivés qui sont crées à partir d’un mot comme celui-ci : fadenc, faduc, fadel, fadaou, fadat, fadourlaud, fadouilho, fadoli, fadade, et j’en passe.

A Bandol il y a « le mur du fada » que Raimu a fait construire:

« Le mur du fada » Photo J.P.Cassely . ……. …………………Fadá ensorcelé ou simplet?

Le mot de l’ ancien occitan fat « sot »(XIIIe s.) a été introduit en français fat adj. et s.m. « sot, niais » par Rabelais après ses études à Montpellier. Au XVIe siècle le français a également emprunté le mot fadatz, fadas « niais », pour l’oublier pratiquement et le reprendre au XXe siècle; il est re-rentré dans les dictionnaires (TLF) sous la forme fada et fadaise « chose insignifiante ».

Le sens de fat en français moderne « prétentieux, vaniteux » date du XVIIe siècle. Cf. aussi néerl. fat « personnage satisfait de lui-même ». L’argot américain-anglais (appelé « slang ») par contre a gardé le sens d’origine de fat « sot, niais » (Webster). Les dérivés anglais fatuity (du latin fatuitas « folie, sottise ») et fatuous sont des faux amis pour les Français mais pas pour les Occitans, puisque la notion centrale de ces deux mots est « sot, niais ».

Remarque. Pour Alibert il y a deux adjectifs : fad féminin fada ‘insipide, sans goût’ et fat féminin fada ‘fou’, mais du premier il n’y a que quelques attestations et je pense que ce sont des emprunts au français ou des créations.)

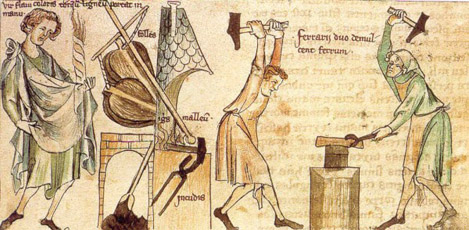

faures

faures