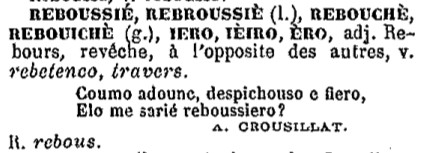

Reboussier

Reboussier, reborsièr, -a. « contariant, rebours, revêche, râleur ». Hier soir quelqu’un me dit : « O, les Manduellois sont réboussiers! » et il m’explique qu’ils sont « râleurs, jamais contents ». Mais il n’y a pas plus reboussier que Pradet de de Ganges qui ayant appris que sa femme s’était noyée, remontait l’Hérault pour la chercher.

Google me signale qu’il y a 569 sites avec ce mot. J’ai l’impression que la forme est nîmoise. En effet dans le site de l’Huma je trouve:

« Ce phénomène culturel original est-il lié à l’histoire de ce peuple « nîmois » que l’on définit comme « reboussier »? Incontestablement. Et l’écrivain d’origine nîmoise Jean Paulhan l’a parfaitement exprimé. « Reboussier», cela veut dire toujours prêt à prendre le parti du contraire, le parti du refus, parce que le Nîmois est viscéralement attaché à son libre choix et à son libre arbitre. »

Les aficionados sont reboussié

C’est Charles Atger qui explique l’expression de Valleraugue Reboussié coumo Prodet de Gangjé. Prodet doit être une figure connue dans l’Hérault, puisque Pau Chassary et Roman Deleuse ont écrit un livre intitulé Pradet de Ganges (A tots). 1986.

Mon informateur pour le patois de Valleraugue connaissait bien cette expression, ![]() !Prodet

!Prodet

Latin reburrus « qui a les cheveux relevés sur le front », est devenu rebursus par croisement avec reversus « renversé ». Reburrus est un dérivé de burra « étoffe avec de longs poils ». Le mot n’a survécu que dans le domaine galloroman notamment dans le nord : français à rebours et à rebrousse-poil. L’adjectif reboussier est uniquement attesté en provençal (M), l’est-languedocien et en gascon : rebouichè (M). Andriu de Gavaudan m’écrit :

Vadut en Losera, a Maruèjols, ai totjorn entendut la maire e’m díser qu’èri un « reboussié » reborsièr quand èri petit…Sabi pas se lo mot ven de la region de Nimes mès que s’emplegava e s’emplega a Maruèjols, Mende… e le mea maire n’avèva pas sonque ua coneishença passiva deu patoés (occitan). La maire qu’avèva rason; que ne’n soi un ! Coraumen

Un fidèle visiteur m’écrit:

Bon, encore une modeste contribution …

Je suis étonné de l’écriture « réboussiers » que je retrouve pourtant dans une rue de Sommières…A Montpellier on dit « reboussaïre« , même terminaison que « tambourinaïre » ou « empegaÏre » (mots qui mériteraient une entrée dans votre dictionnaire).La terminaison en « ier » me semble « francisée » à l’inverse de la terminaison originale (?) en « aïre« .

Bonjour,Il y aurait une thèse universitaire à écrire à ce propos.

J’ai regardé dans le chapitre sur les suffixes dans l’Alibert et l écrit que le suffixe –aire vient du cas sujet de l’ancien occitan –ator et que ces mots donnent des noms de métier. Un reboussaire est donc un « râleur professionnel » . le suffixe –iè, _iér viendrait du latin -erium et donne des substantifs ou adjectifs « abstraits ». Les Nîmois sont donc des « raleurs chimériques » (Chimérique est le premier synonyme de « abstrait » donné par le TLF)

Pour être sérieux je pense que reboussaire est un hypercorrecte forme de l’occitan montpelliérain, parce que reboussier ressemble trop à un mot français. Mistral ne connait que le forme en -iè, iér.

Un lecteur me signale les sobriquets suivants pour les Nîmois:

- Li rachalan qualifiait les paysans de Nîmes. ( Peut-être une déformation de bachalan? voir aussi bajana). cf aussi ce site sur Marguerittes, terre des Rachalans.

- manjo-merlusso pour le mangeur de morue qui appréciait la brandade.

- manjo-loco pour le mangeur de loche, ce petit poisson du Vistre.

- casso-lignoto pour le chasseur de linotte.

- saùto-rigolo pour le sauteur de rigoles ou de ruisseaux.

- li losso les lourdauds.

- cébet ou céban. Dans les quartiers, celui de l’Enclos Rey, catholique et royaliste, était peuplé de travailleurs de la terre qui étaient surnommés les cébet ou céban pour oignons ou mangeurs d’oignons.

- gorjo-nègro. Chemin de Montpellier et la Placette habités par des Protestants des « gorjo-nègro », appelés aussi par dérision pé descaù pieds nus ou va-nu-pieds.

- li verdets volontaires royalistes après le 9 Thermidor, en 1815 et pendant la Terreur Blanche.

- gri haire pour les protestants qui ont pris Nîmes après la Michelade (le 30 septembre 1567). Ils étaient une centaine de soldats ayant de l’eau jusqu’à la ceinture dans le canal voûté de l’Agau, à avoir franchi les barreaux du Moulin de la Bouquerie, après les avoir sciés;

- Li escambarla pour ceux qui avaient un pied dans le parti catholique et un autre dans le parti protestant.

- Li mazetié pour les Nîmois qui allaient chaque dimanche dans leur mazet.

pha

pha