Estoc

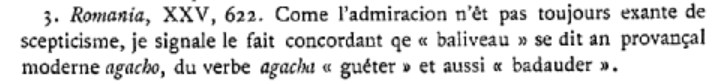

Estoc Un visiteur m’écrit: : à Marseillan et ici, les locaux désignent la rive sud-est de la lagune de Thau en disant : les tocs. J’ignore s’ils l’écrivent ainsi ou thoc. En français maritime classique on a appelé « étoc » un recif.

J’ai pu lui répondre: Dans le TLF je trouve: E(S)TOC : SYLVIC. Coupe d’un bois qui n’en laisse rien subsister (cf. coupe blanche). Synon. vx blanc-être. Couper à blanc-étoc . Étymologie : un ancien francique stok « souche, tronc d’arbre ».

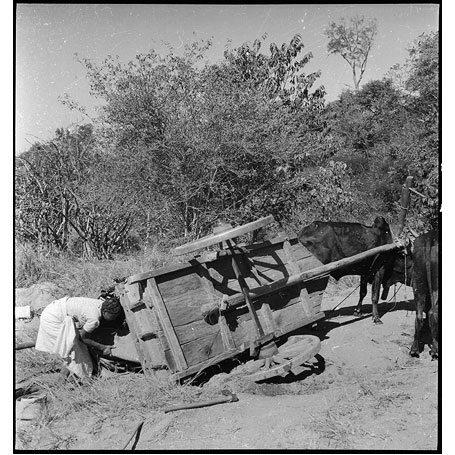

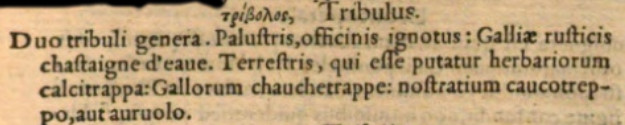

Mais le problème est que ce mot avec ce sens n’existe nulle part en occitan. En occitan estoc désigne » un grand bloc de bois sur lequel les serruriers et les forgerons fixent les pièces qu’ils travaillent : Marseille estoq, Aix en Provence esto, Lozère éstok etc. Ensuite j’ai trouvé à Gap toc « pieu » et dans le Cantal estocado « pieux de soutien dans un barrage », qui correspondent à un ancien français estoc « poteau, pieu ». Alibert donne estoc « étau » , mais il n’y a aucune confirmation dans les dictionnaires occitans. Ceux-ci viennent bien du germanique stok, néerlandais stok « bâton ». Pour être sûr, il me faudrait une photo de la rive sud de la lagune, peut-être même une ancienne photo pour voir s’il y a(vait) des estocs.

L’origine du terme stock-options n’est pas tout à fait clair.

Estaque « tronc d’olivier » dans Lexique de Labrusse. L’Estaque à Marseille dont l’étymologie est discutée.