Posté par

Robert Geuljans le 23 Oct 2011 dans

s |

0 commentsSabuc « sureau, sambucus nigra » vient du latin sabucus « sureau ». Le latin avait deux formes sabucus dans le langage populaire et sambucus dans un style soutenu. C’est la forme populaire qui s’est maintenue dans les langues romanes. Les grandes variations que sabucus a subies dans les parlers occitans posent un problème de rangement de cet article. Voir le Thesoc pour avoir une idée. Et si vous allez voir les détails donnés pour le type sabuc, vous y verrez réunis les formes sabuc, sayt, soj, sawuk, sojk, et j’en passe. Les sept types donnés par le Thesoc, eissabucon°° , eissabuc, sabuc, sabucal°° , sambuguièr°° , seu (fr), sureau (fr), suyer (fr) ont d’après le FEW la même étymologie : latin sabucus.

Dans le vol. VI, pages 262-273 de RollandFlore, vous trouverez les noms pour toute la Galloromania. L’article Sambucus nigra a été mis en ligne par Michel Chauvet dans le Wiki sur les plantes utiles et les usages des plantes Pl@ntUse.

On peut se demander pourquoi certaines notions (« signifié » en linguistique ) sont exprimées par des mots (« signifiant » ) qui ont la même racine dans beaucoup de langues ou parlers, tandisque d’autres notions s’expriment par une grande variété de mots. Par exemple, la notion « père » est exprimée par le type pater dans toutes les langues romanes et germaniques. La notion « frère du père ou de la mère » par contre est exprimée par les types avunculus, thius, awa (proto-germanique), et d’autres. (Essayez avec Google traduction). Dans les parlers galloromans la notion « eau » est partout exprimée par le type aqua, mais la notion « génisse » par au moins quatre types: manza, taure, vedela, genisse. J’ai constaté la même tendance dans les noms d’animaux. Par exemple asinus et caballus sont conservés partout, mais le nom du lézard varie beaucoup.

Nous pouvons aller plus loin. Malgré le principe de la régularité des évolutions phonétiques, appelées lois phonétiques, nous voyons que certains types lexicaux présentent peu, d’autres beaucoup de variations phonétiques. Aqua > aygo dans pratiquement toute l’Occitanie, mais sabucus présente une infinité de formes. L’explication de ce phénomène de variation des formes dialectales se trouve certainement dans le domaine économique et/ou social. L’eau est de toute première nécessité mais le sureau n’a en effet aucune importance économique. Il sert éventuellement dans la pharmacopée familiale, la confiture des baies de sureau est laxative, le thé des fleurs de sureau est utilisé pour le traitement du rhume. (Wikipedia). Il est présent partout. Impossible de faire quoi que ce soit du bois de sureau, à part des fifres ou des esclafidous. Par conséquence, on ne parle du sureau qu’à la maison ou avec les voisins, contrairement au chêne ou au sapin qui a une gande valeur économique, sociale et culturelle.

C’est un sujet à approfondir.

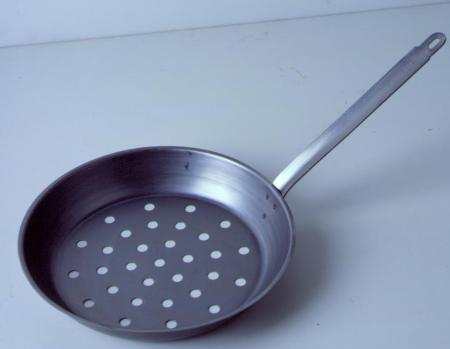

une jeune sartan dauphinoise

une jeune sartan dauphinoise

Sagabook of Vikingclub 7

Sagabook of Vikingclub 7

statice limonium

statice limonium

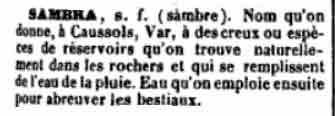

Extrait Honorat. Caussols (

Extrait Honorat. Caussols (