Courcoussoun ‘charançon’

Le courcousson c’est simplement un charançon, la prononciation est peut-être plus proche de courcoussou ou plutôt courcoussoun . C’est un genre d’insecte caractérisé par une sorte de trompe, plus ou moins longue ; le rostre. D’ailleurs pas besoin de grandes explications quand on sait que cette bestiole est dans la famille des CURCULIONIDÉES (d’ailleurs c’est plutôt, en biologie, une superfamille, juste au-dessus de la famille), le nom français est peut être simplement une erreur de casting1.

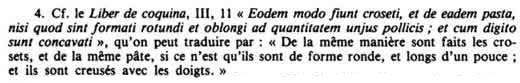

Vous avez certainement deviné que l’étymologie est le latin cŭrcŭlio « charançon », (gourgouillon en moyen français) dont la deuxième partie a été remplacée par cŏssus « ver » dans une partie de l’occitan. Voir le FEW II, 1563 pour la répartition géographique. Le latin avait déjà une variante gŭrgŭlio que nous retrouvons notamment en languedocien gourgoul.

Le charançon de la noisette ou Balanin des noisettes s’appelle Curculio nucum, sa larve peut vider complètement la coquille sans plus rien laisser à l’intérieur, d’où l’expression « avoir le courcousson » pour dire que l’on a un trou de mémoire. Heureusement ; il n’y a pas encore de courcousson du cerveau.

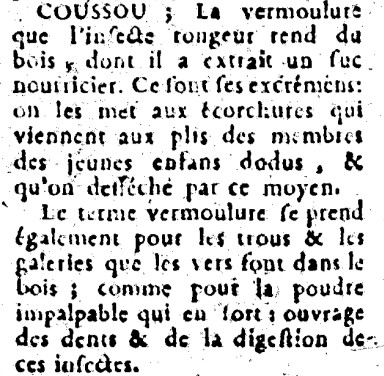

Les vieux meubles, attaqués par des insectes xylophages sont couvert de séries de trous ; on dit alors qu’ils sont courcoussonnés, bien que ces poinçonneurs ; vrillettes, Lyctus ou autre capricornes …n’appartiennent pas du tout à la famille des charançons.

Un nouveau Courcousson qui détruit de gros Palmiers en très peu de temps. Arrivé depuis peu chez nous le Charançon Rouge du Palmier (Rhynchophorus ferrugineus), un gros coléoptère de 3 à 4 cm de long, colonise petit à petit le pourtour méditerranéen au grès des importations de végétaux ! En faisant disparaître toutes les espèces de palmier qu’il colonise … avant de s’attaquer a d’autre plantes, peut-être moins « ornementales » . Il laisse derrière lui des palmiers totalement vermoulus ; et particulièrement courcoussonnés.

Photo de Georges Simon

Très belle photo faite en utilisant le « stacking » c’est-à-dire en empilant 11 photos. Suivez le lien pour en savoir plus.

Article rédigé par Rudy Benezet que je remercie cordialement pour sa contribution.

Gérard Jourdan (Montagnac) , fidèle visiteur du site m’écrit:

Bonsoir Robert,

je lisais votre article sur le charançon et son appellation occitane de courcoussoun.

Ce brave insecte doit avoir des « cousins » amoureux des vieux meubles et des outils en bois car chez moi, dans l’Hérault, à Montagnac, on disait, en mêlant le français et l’occitan (un peu le francitan de Lhubac) :

« ce meuble est tout cussonné »,

« il a chopé le quissous« .

Etat qui se manifeste par des trous bien circulaires d’où sortait quelquefois un peu de sciure signe de la présence de vrillettes.Et comme insectes nuisibles du bois on peut indqiuer :

1. la petite vrillette (Anobium punctatum)

2. la grosse vrillette (Xestobium rufovillosum)

3. le charançon (Euophryum confinent)

4. le capricorne des maisons (Hylotrupes bajulus).Je vous joins un article présentant la fabrication d’un râteau en bois du côté des Rousses en Lozère, article où l’auteur cite les quissous.

Cordialement à vous,

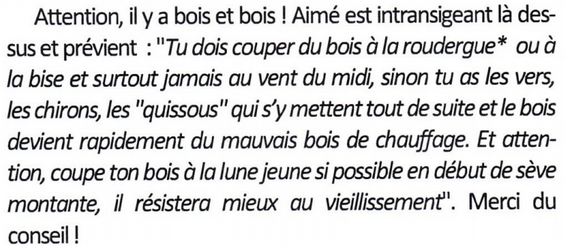

Le mot est donc vivant en français régional. L’article sur le fabrication du râteau en bois à l’ancienne, par Aimé Martin à Carnac, commune de Rouuses, le montre aussi. Vous pouvez le lire en suivant ce lien. rateau_quissous.

Aimé Martin est un connaisseur. Il dit:

La roudergue est le vent de l’Ouest appelé aussi la traverse.

Roudergue est le vent qui vient de la Rouergue. La traverse est d’après Alibert le vent du Nord-Est.

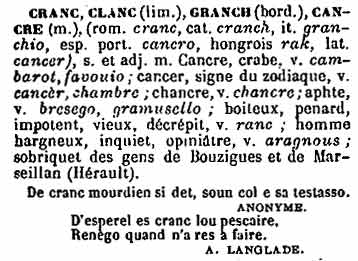

a crank

a crank

La Crucifixion de Taddeo Gaddi

La Crucifixion de Taddeo Gaddi

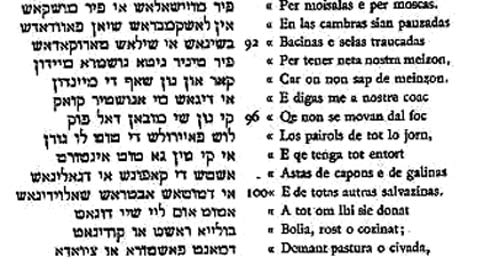

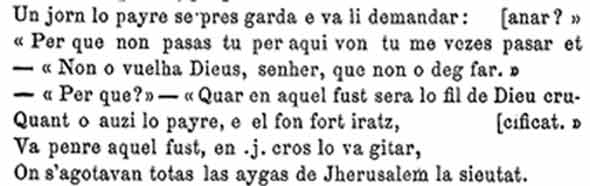

Extrait du Roman d’Arles.

Extrait du Roman d’Arles.