Bardotades et bardot

Bardotades “bêtises” (Lhubac), est un dérivé de bardot » mulet ; nigaud (Lhubac) ». Pour le glissement de sens vers « nigaud » voir ase.

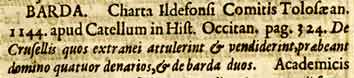

L’étymologie est la même que celle du français bardot. D’après le FEW, suivi par le TLF, bardot vient de l’arabe barda’a « bât rembourré pour un âne ou une mule; couverture qu’on met sous la selle ». La première attestation vient d’un texte en latin rédigé à Toulouse en 1144 (DuCange):

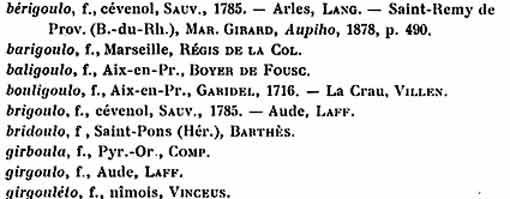

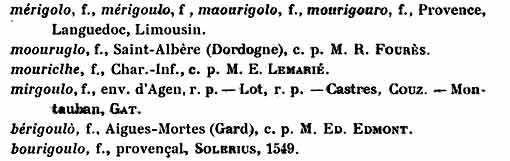

Barda « selle (rembourrée) » est bien attesté en provençal et languedocien, comme ses dérivés bardon « bât », bardèlo « bât rembourré » (Marseille), bardino « idem » à St-Affrique, barder « couvrir un cheval d’un barde » (français), bardeto « petit corset d’enfant ». Barda « bagage » vient de l’argot militaire et a été importé directement par les soldats qui faisaient leur service en Algérie.

Barda « bagage » vient de l’argot militaire et a été importé directement par les soldats qui faisaient leur service en Algérie.

A partir du sens « barde mince » s’est développé le sens « tranche de lard mince pour garnir un chapon, etc. » bardo, bardino « tranche de lard » (Aveyron).

Bardot « mulet » est dérivé de barda par métonymie de contiguité. Le mot a probablement été créé en occitan et prêté au français. Il prend les mêmes emplois secondaires que ase: « souffre-douleur, imbécile, celui qui doit travailler dur, etc. « . Languedocien bardoutas est « un grand nigaud » et une bardotado « une bévue » mot formé comme cagado. Un bardou est un petit âne.

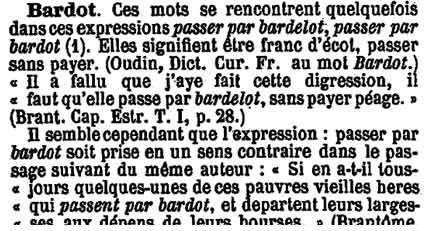

Les sites de Généalogie donnent comme origine du nom de famille Bardot1 , l’ancien francique barda « hache », ou avec une certaine réticence le bardot « mulet » qui aurait pris le sens « propriétaire de mulet’. Le problème qui se pose avec l’ étymologie barda « hache » est que le mot est très peu répandu dans les parlers galloromans. Quelques rares attestations en ancien et moyen français et dans les parlers du Valais suisse. Par contre bardot « muletier » est attesté chez Brantôme, un Périgourdin, pour la première fois dans l’expression passer pour bardot où bardot désigne une personne: (Godefroy):

J’ai cherché la source de Godefroy. Il l’a trouvé chez Lacurne de St.Palay, qui cite Brantôme,

J’ai cherché la source de Godefroy. Il l’a trouvé chez Lacurne de St.Palay, qui cite Brantôme,

Un bardot est « le mulet qui marche à la tête des autres mulets et qui porte le muletier avec ses provisions et ses ustensiles ». Le transfert du nom du mulet sur le muletier > Bardot est une simple métonymie.

Un bardot est « le mulet qui marche à la tête des autres mulets et qui porte le muletier avec ses provisions et ses ustensiles ». Le transfert du nom du mulet sur le muletier > Bardot est une simple métonymie.

Aubarda « sorte de bât allongé », qu’on trouve dans l’Ouest-occitan fait partie de la même famille, mais a été emprunté à l’espagnol albarda qui avait gardé l‘article arabe comme dans beaucoup d’autres mots d’origine arabe. Au figuré aubardo signifie à dans le Val d’Aran et à Bagnères « la laine laissée sur la peau de la brebis à l’occasion de la tonte ». En béarnais aubardà « ôter le bât; se débarasser d’un vêtement lourd ».

___________________________

- Bardot :Nom fréquent dans l’Allier mais aussi dans l’Est (88, 90). Sans doute dans la plupart des cas un diminutif de Bard, Bart, nom de personne d’origine germanique (barta = hache). Il peut cependant s’agir parfois d’un toponyme (cf le hameau du Bardot à Senaide, dans les Vosges), avec le sens de terrain argileux. ↩