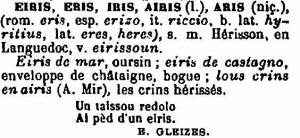

Eiris

Eiris ‘hérisson’. Un visiteur me demande comment écrire Deleris, son nom de famille, en occitan. Un problème …épineux. Si je lui réponds que cela s’écrit comme cela se prononce, j’attire les foudres des « maîtres de la graphie classique », mais je serai à l’abri du Mistral :

Mistral ; Alibert a une autre variante graphique : eiriç.

Etymologie : le latin avait deux mots pour nommer l’hérisson : erinacius et ericius. Seul le dernier a survécu dans les langues romanes. En occitan ericius a abouti aux formes données par Mistral. Nous n’avons pas d’attestations d’ericius dans le domaine de la langue d’oïl, mais il a dû exister vu le grand nombre de dérives directs comme ancien français hericier ‘dresser les cheveux’ > français hérisser.

La forme eiris a subi une très forte pression de la langue d’oïl qui avait crée très tôt un dérivé avec le suffix –one : hérisson, qui l’a remplacé presque partout, comme languedocien eirissoun (Mistral). Eiris ne s’est maintenu que loin de Paris comme dans l’Aveyron. Voir la page consacrée à l’histoire des mots qui désignent le tablier pour comprendre le progrès du patois de l’Ile de France dans le domaine galloroman.

Le transfert de sens à ‘bogue de châtaigne’ se trouve non seulement en occitan et en franco-provençal, mais aussi en italien et espagnol. Par la suite beaucoup d’outils ont pris le nom de hérisson.

Comme sobriquet urisson est attesté depuis le moyen âge en dauphinois. Le passage d’un surnom à nom propre est très courant. D’autre part j’ai trouvé dans un dictionnaire étymologique des noms propres, que le nom Leiris ou Leyritz viendrait d’un nom de lieu identique qu’on trouve dans l’Ardèche, la Haute Loire, l’Hérault et la Lozère, ce qui correpond à peu près de la géographie du mot eiris. S’agit-il de notre eiris ou de Leyris qui signifie ‘friche’ d’après Pégorier? Le problème est que je n’ai retrouvé leyris avec ce sens dans aucun parrler occitan.

Le nom de famille Leyris est le plus fréquent en Corrèze et dans le Gard. Le nom Deleris dans le Tarn et l’Aveyron.