Posté par

Robert Geuljans le 9 Juin 2013 dans

t |

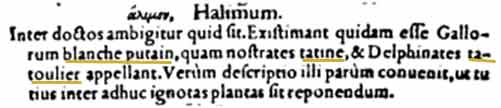

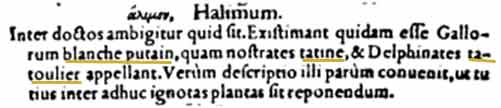

0 commentsTatino « blanche putain ». Non je ne me lance pas dans la pornographie. Il s’agit du « pourpier de mer » ou « atriplex halimus » (FEW). En contribuant occasionnellement au site Plantuse pour le projet Rolland, j’y ai découvert les botanistes provençaux du XVIe siècle, dont Hugo Solerius, qui était originaire du Lubéron. Dans sa Scholiae…paru en 1549 il donne les noms français, provençaux et dauphinois des plantes. Dans l’article Halimum il écrit que les savants ne savent pas exactement de quelle plante il s’agit. Certains pensent que c’est la plante que les Gaulois (= les Français de langue d’oïl) appellent « blanche putain« , qui s’appelle chez nous la tatine et chez les Dauphinois le tatoulier. Il faut le ranger dans les plantes inconnues dit il, parce qu’il faut avoir d’abord une bonne description :

l’atriplex halimus (Wikipedia)

l’atriplex halimus (Wikipedia)

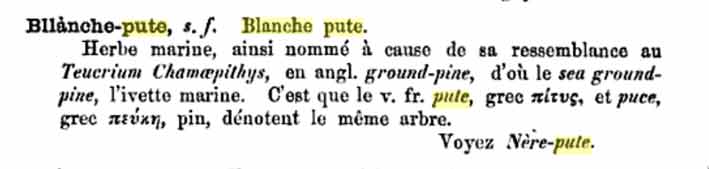

Le nom blanche putain ou blanche pute est assez rare. Il n’y a que quelques attestations chez des botanistes au XVIe siècle La première vient du Livre d’heures d’Anne de Bretagne 1503-1508 :

Blanche futaine. — Catoleri. — Viburnum lantana L. Mancienne (la plante est mal dessinée). Jussieu voit le « lilas blanc » (Lilac vulgaris Lam.). La Mancienne était appelée au XVIe siècle, blanche pute et blanche putain (Dalechamp). — Catoleri est probablement un dérivé de catus, comme Catolleria (voy. Pullan). ( Source Plantnet identification).

Geofroy Linocler, Histoire des plantes. Paris 1584, écrit que le Halimus ou Atriplex marina s’appelle en François Franche pute, ou Blanche pute. Ci-dessous sa description et son dessin:

Jean Bauhin (1541-1612) écrit dans l’ Historia plantarum universalis que le halimum n’est pas la même plante que la blanche putain:

Ruell. Rob Const. inter nomina ponunt Blanche putain quod nomen Halimo non convenit.

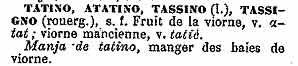

Ensuite ce nom disparaît des dictionnaires et des textes. A ma grande surprise il réapparaît dans le Dictionnaire franco normand ou Recueil des mots particuliers de Guernesey par M George Métivier (1870), dans la forme blanche pute, avec une étymologie savante :

L’image est le Teucrium. Il me faudra de l’aide de botanistes pour en tirer une conclusion. S’agit-il de l’atriplex halimus ou du viburnum lantana?

L’étymologie est le latin putidus « puant, pourri, fétide »; FEW IX, 635.

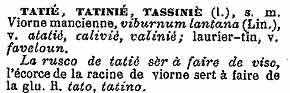

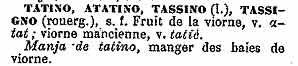

Les noms occitans fournis par Hugo Solerius tatine en provençal et tatoulier en dauphinois posent moins de problèmes. Ces noms sont très bien attestés dans les parlers occitans et franco-provençaux avec le sens viorne, baies de la viorne, viburnum lantana en latin des botanistes. On les retrouve d’ailleurs dans l’Atlas linguistique de la France (ALF) et chez Mistral :

tatoulié

tatoulié

L’étymologie de cette famille de mots est inconnue. Le FEW suppose une racine tatt- d’origine pré-romane. Les attestations se trouvent dans les parlers franco-provençaux et en provençaux à l’est du Rhône, parfois avec agglutination de l’article comme à Barcelonnette atàta sg. « fruit de la viorne » ou latatyé « viorne » dans le dép. des Hautes-Alpes. Il y a également des attestations dans le Piemont.

Edmond (ALF) a noté quelques formes avec un changement de la consonne finale dans l’Aveyron : tap ou tak. L’abbé de Sauvages (S2) appelle la viorne tassigné et dit que les baies sont astringentes et bonnes pour les gargarismes; on fait rouir les branches pour en faire de la glu.

________________________________________

Gramo et gramenas se trouvent aussi comme toponymes. Gran, gro « terre inculte » dans le Quiberon. Voir Pégorier.

Gramo et gramenas se trouvent aussi comme toponymes. Gran, gro « terre inculte » dans le Quiberon. Voir Pégorier.

l’

l’