Couderc

Couderc. Article écrit par Pierre Gastal, auteur de Nos Racines Celtiques – Du Gaulois Au Français. Dictionnaire. Editions Desiris, 2013.

COUDERC : Champ. LOU PRAT DEL COUDERC. Pré. Le Mon. D2 AA 1336, « coderco dicti loci de Avoae» (p. 17). (…) donne l’étymologie d’après von Wartburg et Jean Séguy : « Le mot remonte au gaulois cotericum « commun ». (Noms de terroirs vellaves : d’après le compois de…, F. La Conterie – 1978)

COUDERT1 :

1) Petit pré enclos, près de la ferme, où l’on mène paître le bétail ; coderc en Périgord.

2) Dans le Midi, pâturage collectif, souvent enclos, près du village.

3) Petite place avec une pelouse, souvent entourée d’une haie, au-devant d’une maison de campagne2

4) En Corrèze, au XIXe s., enclos pour le parcage des porcs mis à l’engrais, à côté de leur bauge.

5) En Poitou au XVIIIe s., parcelle cultivée en grains.

6) Pelouse de médiocre qualité sur une colline. (DMR)

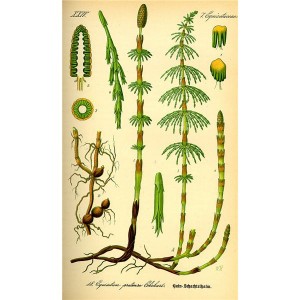

J’insère quand-même une image (source):

Qu’est-ce qui différencie Milhac (commune du Monteil) des autres localités cantaliennes ? Hé bien Milhac présente un couderc rassemblant un four à pain, un lavoir, une croix et une fontaine. Tout ça sur une superficie très restreinte.

Couderc, couder : petite place ; aire devant une maison ou une ferme ; jardin ou petit enclos attenant au manoir du maître ; pâturage commun. On trouve dans un ancien titre : « Pratum, sive codercum » (Glossaire de la langue romane, J.-B. Bonaventure de Roquefort – 1808)

Le Couderc, le Coderc, « pâtis pour oies et porcs ». Le sens de « pacage communal », attesté ailleurs, a conduit J. Jud (Mots d’origine gauloise, Romania, 1926, 331-2) à proposer l’étymologie co-ter + icum, acceptée par Von Wartburg (Französisches etymologisches Wörterbuch), tandis que L. Spitzer, cité par Romania, propose condirigere. (Les premiers romans français et autres études littéraires et linguistiques, G. Raynaud de Lage – 1976)

Pour Jud, suivi par Von Wartburg, il viendrait d’un gaulois cotericum qui aurait désigné un pâturage. (La maison rurale en pays d’habitat dispersé de l’antiquité…, A. Antoine, M. Cocaud, Daniel Pichot – 2005)

… Forez couhard, « pâture pierreuse », Toulouse coudérc, « jardin »… Certaines sources renvoient au kymri (gallois) cyttir < cyd, « commune » + tir, « terre ». Mais Anreiter (1992 : 413) écrit que les formes du celtique insulaire renvoient à teros (< IE *ters-, « sec ») et précise que la fonction du suff. -ico n’est pas claire ici. Pokorny (1948/1949 : 240) soutient aussi une étym. gauloise mais rattache le mot à une racine *kito-/*kitu-… (Romania Gallica Cisalpina : Etymologisch-geolinguistische, J. Grzega – 2001)

On les appelle : « commons » en anglais, « comins » ou « cyttir » en gallois. Certains de ces communs dépendent de la Couronne, mais la plupart font ou faisaient partie des « estâtes » des landlords. (Géographie rurale de quatre contrées celtiques : Irlande, …, P. Flatrès – 1957)

The preposition cyd is = the latin cum. … from cyd and tir, land (terrain) is cyttir, land held in common (terrain tenu en commun). (The Anthropological Review, vol. 1 – 1863)

Par exemple, cyd’dir « communaux », composé de cyd « com- » et tir « terre » devient cyt-ir, que les Gallois notent cyttir ou cytir… (Les désinences verbales en -r en sanskrit, en italique et en… , G. Dottin – 1896)

cytir [kø-tir] substantiu masculí, plural cytiroedd [kø-tî-rodh] : 1 terrenys comunals (terres communales). Nom de carrer de Bangor – “Cyttir Lane” als mapes, presumablament d’una forma original Lôn y Cytir (Nom d’une rue de Bangor, vraisemblablement d’une forme « Lôn y Cytir »). 2 Y Cytir (SH8715) coster a la comarca de Gwynedd (districte de Meirionnydd) (coteau/colline, comté de Gwynedd, district de Meirionnydd)

ETIMOLOGIA : cytir < cyd-dir (cyd- = junt [joint/ensemble]) + mutació suau (mutation douce) + (tir = terra ) (Dictionnaire gallois-catalan & étymologie, Lexilogos)

Entrevu dans un ouvrage en anglais sur les Gallois que ce terme reflétait leur esprit de communauté, survivance de l’organisation ancienne du territoire (propriété commune).

Pas pu trouver d’équivalent pour « terre commune » en gaélique ni en breton.

Gaélique, pour « commun » : coitcheann, common, public, so Irish, Old Irish coitchenn : *con-tech-en? (MB)

Gaélique, pour « territoire, terre » : tìr, land, earth (pays, terre), Irish, Old Irish tír, Welsh, Cornish, Breton tir, tellus, la terre : *têros (*têres-) ; Latin terra (*tersâ), Oscan teerum, territorium. The further root is (< rac.) ters, be dry (être sec), as in tart ; the idea of tír, terrâ, is « dry land » opposed to sea (la terre, « pays sec », opposée à la mer). (MB)

_______________________________________

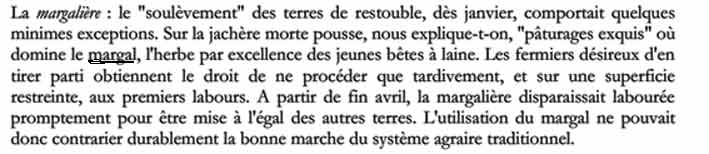

Le FEW mentionne les dérivés occitans : coudercho s.f. « terrain couvert d’une herbe menue » (Ussel), couderas « cour, enceinte » (Puisserguier), coudertsino « polygonum aviculare » (Brive d’après Rolland Flore 9,187) = La renouée des oiseaux ou traînasse..

Dans la Suisse romande le type cotericum s’est croisé avec le type costa , ce qui a abouti à coΘe « place devant la maison » d’où le verbe koterdzi « causer ». Une évolution sémantique analogue s’est produite dans le mot androune.

- Vous trouverez de nombreuses attestations du mot en tapant « le couderc » sous Google-livres. Si vous demandez « Couderc » seul à un moteur de recherche il ne donne que des patronymes. ↩

- L’abbé de Sauvages (S1) écrit : Place au devant d’une maison de campagne. C’est une étendue moindre que celle qu’on appelle vol du chapon; on le prend quelquefois pour la maison elle-même, et c’est dans ce sens que le Proverbe dit : Ke d¨émoro din soun couder, së noun y gâgno noun y pér. ↩