Blaca "chêne blanc"

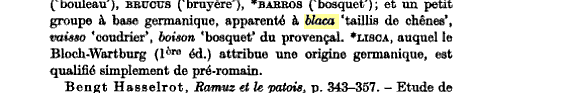

Blaca, blacha « chêne blanc ». Dans le premier volume du FEW blaca est considéré avec beaucoup d’hésitations comme d’origine gotique1 dans l’article blakk- « reluisant, brillant » , mais cet étymon n’est pas repris dans les éléments d’origine germanique.

une blaca de l’Ardèche

Une attestation dans Du Cange : Blaquerium, Locus ubi juniores quercus crescunt. (Un lieu où de jeunes chênes poussent) Charta jam laudata ann. 1334

D’après les généalogistes le nom de famille Blachère dérivé de blaca

est fréquent dans l’Ardèche, où l’on trouve aussi la forme Blacher. C’est un toponyme désignant un bois de chênes blancs (occitan blaca). Le chêne blanc (ou Quercus pubescens) est considéré comme un des meilleurs chênes truffiers. De nombreux hameaux s’appellent (la) Blachère dans l’Ardèche et la Lozère. Formes voisines : Blacheyre (42), Blachier (07), Blache (26, 38), Blacas, Blachas (83, 84, 34, 48), Blachette (07, 26)

Google me fournit 2 autres sources protégées pour des raisons de droit d’auteur :

Dans Mélanges de philologie romane offerts à Charles Camproux: Volume 2

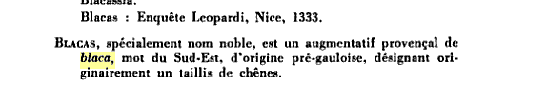

BLACAS, spécialement nom noble, est un augmentatif provençal de blaca, mot du Sud-Est, d’origine pré-gauloise, désignant originairement un taillis de chênes. BREA. Ludovic Brea : in « Theatrum Statuum Sabaudiae Ducis », Amsterdam, 1682. …

et plus loin:

et dans la Zeitschrift für romanische Philologie vol.79(1963)

J. Ubaud ne dit rien sur l’étymologie du mot mais précise la répartition géographique :

blacha, blaca, blacàs, souvent aussi employés pour le désigner, ces noms semblent concerner à l’origine des baliveaux (donc des jeunes arbres, nous l’avons déjà signalé dans l’article précédent) s’appliquant à divers espèces : le chêne vert en plaine, le châtaignier en Cévennes 2 , le chêne blanc un peu plus dans l’arrière-pays.

blaquièira (ou plus au nord blachièira) ou blacareda un collectif, désignerait un taillis de jeunes chênes blancs, mais il nous semble plutôt employé dans les zones de l’arrière-pays (pied du Larzac, Larzac, Haute Provence) où les toponymes dérivés abondent : Blaquières, Saint Jean de la Blaquière, La Blacarède, La Blachière, Les Blaquettes.

et elle a oublié Blaquisse toponyme et nom de famille.

Le FEW écrit que blakk- est peut-être une forme du germanique blank « blanc ». On trouve en effet des formes dénasalisées de blank dans les langues germaniques comme le norvégien blakr « chatoyer ». Les feuilles du chêne blanc sont en effet chatoyants. Voir aussi Du Cange à propos de blanchia.

Pour les Noms de chêne en occitan cliquez ici

________________________________