Moustèlo

Moustèlo, mostèl, mostèla

- 1. »belette ». La belette est le plus petit des mustélidés, famille de l’ordre des carnivores et de la classe des mammifères. C’est également le plus petit carnassier d’Europe (± 20 cm) et elle est légère (± 100 gr). (Source).

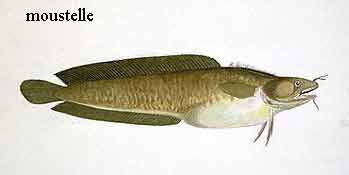

- 2. « gadus mustela, poisson de mer ». La « moustelle » en fr.rég. (en français : motelle) est un nom bien connu des pêcheurs en Méditerranée puisqu’il désigne une famille de poissons de mer, les blennies ou les gades (Gadus mustela, gade brun, gade blennoïde, phycis méditerranéen, etc.(Source).

Etymologie: latin mustela « belette ».

L’étymologie de moustèlo latin mustela n’est pas surprenante. Mais le nom français belette et le grand nombre de noms que le Thesoc fournit pour l’occitan le sont davantage :

- beleta, bèlola, bèlolina, beloteta(< bellus);

- causeta (causa);

- comairèla (< commater);

- dònabèla (< domina + bella) ;

- martol(a) (< martre français);

- mostèl, mostèle (mustela);

- polida(-bèla), polideta, polit (politus, -a) ;

- rat. on trouve en plus deux types spéciaux :

- pa(n)kezo, pankero et pa(n)let d’après Rolland en Gascogne.

Pour l’étymologie des différents types suivez ces liens.

Vous pouvez trouver tous ces noms et bien d’autres à la p.114 du tome VII de la Faune de Rolland. Je n’ai pas vérifié les données suivantes : « en italien elle est donnola (demoiselle), en breton kaerell (mot issu de kaer qui signifie beau), en anglais elle est parfois fair (venant de fairy= fée), en espagnol, elle est comadreja (la commère), en roumain nevastuica (la jeune mariée). Les Turcs, dit Sonnini dans son Voyage en Grèce, l’appellent gallendish, et les Grecs niphista, deux mots qui signifient nouvelle mariée. » (Source)

Nous constatons d’abord que la grande majorité des noms de la belette sont au féminin et peuvent désigner également une femme ou une fille. (Excepté rat mais celui-ci remplace souris).

Ensuite, tous les noms de la belette témoignent de la superstition selon laquelle nommer l’animal de son vrai nom mustela serait l’attirer, et par conséquence mettre le poulailler en danger.

Les superstitions concernant la belette vont beaucoup plus loin et nous viennent de la nuit des temps. Grâce à Gallica j’ai pu consulter un article de Lessiac, Zeitschrift für deutsches Altertum 53 (1912) pp.101-182 intitulé Gicht (=convulsion, spasme). Il nous apprend que l’attribution de la propagation des maladies à des animaux est un augure lointain de la connaissance du rôle des bactéries. On relève des traces de cette ancienne théorie dans les noms modernes de certaines maladies comme cancer, chancre (< latin cancer « crabe »), loup ou lupus, (< lupus « loup »), scrofule (dérivé de scrofa « truie ») et francais teigne qui vient du latin tinea « ver rongeur ». Il semble que dans la médecine populaire ce type de dénominations soit beaucoup plus fréquent. Cela ne veut pas dire qu’on tenait les animaux pour cause de ces maladies. Il s’agit là plutôt de métaphores, d’images, témoins des affects liés à la douleur ou à la considération des symptômes.

Dans la mythologie la belette, le chat, la souris et le rat, le crapaud et le serpent représentent le souffle, l’âme, la vie et par conséquence la femme. Pensez aux nombreux contes de fées dans lesquels ces animaux jouent un rôle en rapport avec l’éternel féminin !

Schuchardt et d’autres considèrent ces noms de la belette comme un echo lointain du mythe de Galanthis:

« Dans la version la plus connue, celle d’Ovide, Galanthis, » fille du peuple », tente d’aider sa maîtresse Alcmène, qui est sur le point d’accoucher d’Héraklès. Héra, jalouse, veut empêcher la délivrance imminente. Galanthis se joue de la déesse en lui racontant que l’accouchement est fini. La déesse relâche son attention, et la délivrance d’Alcmène survient. Essuyant les moqueries de Galanthis, la déesse se venge alors en la métamorphosant :

» Lucine […] transforma ses bras en pattes antérieures.

Son zèle d’antan subsiste et le pelage de son dos n’a rien perdu

de sa couleur ; mais sa forme est différente de ce qu’elle était.

Pour avoir aidé une femme en couches d’une bouche menteuse

elle enfante par la bouche ; et comme avant elle hante nos maisons[3]. » (Ovide)

L’animal, qui n’est pas nommé par Ovide serait précisement une belette. Les Anciens croyaient en effet que la belette « conçoit par l’oreille et enfante par la bouche » et Pline l’Ancien parle de la belette « qui erre dans nos maisons ». (Wikipedia). La belette jouait a l’époque le rôle actuel du chat.

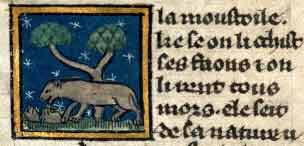

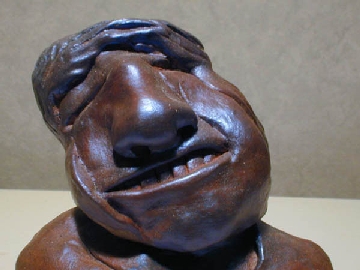

Alcmène accouche

Ci-dessous deux miniatures : la belette mettant bas .

et la belette ressuscitant ses petits

et la belette ressuscitant ses petits

Concernant l’inquiétante féminité de la belette, il y aussi la fable bien connue d’Ésope, Aphrodite et la belette qui raconte comment Aphrodite accéde à la prière d’une belette amoureuse d’un jeune homme en la métamorphosant en femme. Mais elle lâche une souris dans la chambre nuptiale et l’épousée bondit hors du lit pour la capturer et la dévorer. Courroucée, la déesse la rend sa forme initiale.

Un autre récit mythique relatif à la belette, l’associe à la sexualité féminine sous le signe de l’excès. Cf. l’article très fouillé de Sylvie Ballestra-Puech dans le site de l’Université de Nice (Rursus), L’araignée, le lézard et la belette : versions grecques du mythe d’Arachné.

La belette joue aussi un rôle dans la mythologie celte. Mère du roi Conchobar, Assa a été dans sa jeunesse une princesse douce et facile . Mais, suite à une agression, elle apprend à se défendre et reçoit alors le nom de Ness, qui signifie « la belette« . Un jour, le druide Cathbad tue son escorte. Comme son père se révèle impuissant à punir l’outrage, elle prend les armes et lève à cet effet une troupe. Mais le druide est rusé. Il s’arrange pour la surprendre nue, au bain, et elle se voit contrainte de l’épouser . Ils auront deux enfants.

Le Loch Ness (connu pour son monstre) est un lac très long et effilé à l’image de la belette.

A propos de l’expression « être une moustelle », Christan Camps dans Expressions familières du Languedoc et des Cévennes. Bonneton, 2003, note qu’ elle désigne « quelqu’un de mince et de santé fragile » par comparaison avec le corps allongé de la belette. Expression confirmé par mon informateur de Manduel :

« Ma mère disait pour une personne (surtout un enfant), fluet, maigre et très vive: « Es uno bravo moustello ».

La relation entre l’homme et la belette est équivoque. D’un côté la belette représente le souffle, l’âme et la vie, la femme qui donne la vie, comme le chat, la souris et le rat, le crapaud et le serpent. E.Rolland cite le dicton « encore est vive la souris » pour dire « nous sommes encore en vie », et l’expression pour dire d’une femme qu’elle est enceinte : « elle a le rat au ventre ». C’est pour cette raison que beaucoup de noms de la belette signifient à l’origine « jeune fille, mariée, jeune femme ». Nous retrouvons la même idée en dehors du galloroman, comme par exemple en allemand populaire Fraülein, Praitele « mariée », en danois brud « mariée », basque andereder « dame belle », en bavarois Schöntierlein « belle petite bête »etc.

D’autre part la belette souffre d’une mauvaise réputation. Elle est mortelle dans le poulailler. Il y a d’autres croyances, qui doivent faire peur. Si un porc est paralyse des jambes de derrière, on dit que c’est la belette qui lui est passé dessus. Si la belette passe sur le dos d’une personne ou d’un animal, ils ne pourront plus se relever, ou, tout au moins il y aura une déviation de la colonne vertrébrale. (voir Rolland Faune, VII, p.123 p.121).

Le nom mustela se révèle ainsi dépositaire d’un double tabou ! S’agit-il là d’un paradoxe de fait ? Je le crois. La vie n’existe pas sans la mort.

>

>

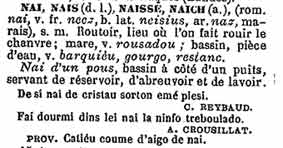

neci

neci  et » It’s nice to see you again. »

et » It’s nice to see you again. »