Escais "sobriquet"

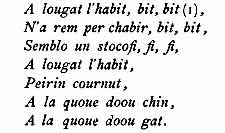

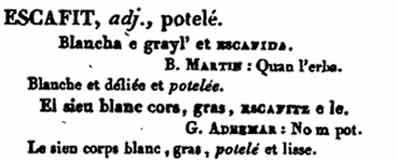

Escais « sobriquet; moquerie », escaissar « donner un sobriquet; se moquer, railler ».

Escais « morceau ou reste d’une marchandise, coupon, échantillon » et escaissar« déchirer, rompre une branche d’un arbre, écuisser » ont une autre histoire. Suivez le lien.

Un lecteur habitant la « Rue des Escaïs » à Agde m’a demandé l’étymologie de ce nom. Le sens le plus ancien semble être « moquerie » déjà attesté par l’abbé de Sauvages : escainoun composé de escai « moquerie » et noun « nom » > ‘sobriquet’ ou ‘surnom ou nom de guerre’ (S; M, Autran). Mais je crois que la Rue des Escais fait plutôt allusion à escais « morceau ».

L’étymologie est le latin *capseum « cavité buccale » une forme secondaire de capsus « caisse; intérieur d’une voiture; cage pour les animaux sauvages ». Ce sens est conservé en ancien occitan cas « caisson, ballot » et à Castres cals « sorte de volière ». Latin capsus avait aussi le sens « vessie destinée à recevoir une farce » qui est à l’origine du sens du mot ancien provençal cas « trou d’une aiguille par lequel passe le fil » (Arles 1400), conservé tel quel à Castres.

La forme *capseum désigne la « cavité buccale » ou les « parois intérieures de la bouche », ce qui donné en ancien occitan cais « machoire », conservé à Puisserguier et dans l’Aveyron cais. Un dérivé caissal signifie « dent molaire » (St.Andre de Valborgne). A partir du sens « machoire » s’est développé en ancien occitan le sens « joue’ , conservé dans l’Ariège kèch.L’expression far col e cais « faire la moue, minauder » est à l’origine du verbe escaisar « se moquer de quelqu’un » ce qui a abouti à Puisserguier à escaissà « donner des surnoms ». Ensuite a été dérivé le substantif escai(s) « moquerie, surnom, sobriquet ».

Catalan queix « mâchoire » et espagnol quijada « joue » appartiennent à la même famille de mots.