Posté par

Robert Geuljans le 13 Juil 2011 dans

p |

1 commentPebre « poivre; variété d’olive, gattilier (arbrisseau); lactaire poivré (lactarius piperatus) ». Du latin piper « poivre ».

Pèbre d’âse ou pèbre d’aï « la sarriette ». Orthographe aï ou ay « âne », mais l’ail est autre chose.

Pour certains le pèbre d’ail est une variété de thym ou de serpolet. Une visiteuse vient me signaler que pour elle la sarriette a un goût entre le poivre et l’ail et il y aurait donc deux noms pebre d’ase et pèbre d’aï. En effet ces deux noms peuvent prêter à confusion, d’autant plus que très souvent les noms des plantes varient d’un endroit à l’autre. Mais ce n’est pas le cas pour pèbre d’âse et pèbre d’aï « la sarriette ». Latin asinus a abouti à ase en provençal central et en languedocien, mais à aï en provençal de l’est, Alpes Maritimes et Var, où le -s- entre deux voyelles de ase est tombé. A Arles et Avignon les deux formes sont en concurrence, et la forme ase y est considérée comme « populaire ».

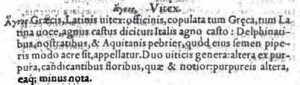

D’autres plantes, généralement avec un goût piquant s’appellent également pèbre comme le « gattilier » (Vitex agnus castus), appelé communément Agneau chaste, Poivre de moine, Faux poivre, Gattilier, anglais Chasteberry.

Explication: en surfant j’ai trouvé les remarques suivantes: le pèbre est une « Graine comestible à la saveur de poivre, à consommer avec modération : on l’appelle poivre de moine car il était utilisé dans les couvents pour amortir le désir de la chair. » De nos jours d’autres effets sont mis en avant: le vitex agnus castus est une plante asiatique qui permet de mieux vivre les variations physiologiques dans les périodes de pré-ménopause. Il agit sur les sensations de chaleur.

Solerius parle de deux sortes de pebriers :

C’est la 3e fois que je tombe sur cette plante! Voir vedigana et bedigas.

Pebrada « sarriette (Velay); thym (Hte Loire, Thesoc).

A ne pas confondre avec le poivre d’âne ou pèbre d’aï qui est un fromage français à pâte molle. Son appellation provient de son enrobage de plusieurs herbes sèches, dont une, la sarriette, porte le nom provençal de pèbre d’aï (Wikipedia).

Pébron « piment, poivron » (Camargue) vient du provençal pebroun. Pebron a pris un sens péjoratif : « Amateur, jusqu’à l’excès, des boissons alcoolisées ! » Comme français poivrot, parce que les boissons alcoolisés contenaient pas mal de poivre.

Charlelie Couture m’a demandé l’origine de l’expression « qui date de l‘an pèbre » . Dans le blog de Pappataci vous trouverez l’explication suivante:

L’origine de cette expression est vraisemblablement liée à une terrible épidémie, la « pébrine »qui, en 1848, causa des ravages sans précédent dans les élevages de vers à soie du Midi de la France, et plus particulièrement dans les Cévennes et la Provence. Le nom français de » pébrine » est tiré du provençal » pèbre « , car la maladie se caractérisait par de petits points noirs, comparables au poivre moulu.

Philippe Blanchet propose dans l’ouvrage Zou boulegan : expressions familières de Marseille et de Provence une autre explication: l’an pèbre désigne l’an pépin, c’était à l’an pèbre = c’était il y a très longtemps » mais nous n’avons pas pu vérifier cette information.

______________________

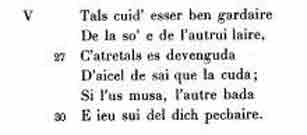

Marcabru, V/30

Marcabru, V/30

poisse

poisse