Posté par

Robert Geuljans le 24 Juil 2015 dans

o |

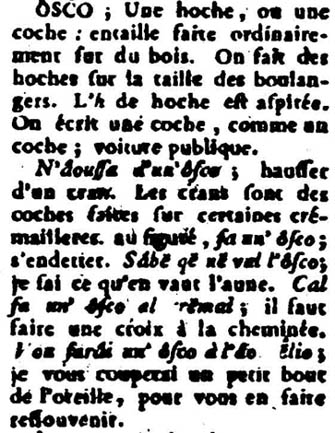

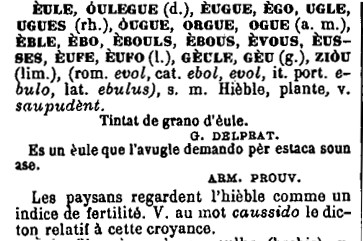

0 commentsOughes « hièble, yèble » plante annuelle qui ressemble au sureau et s’appelle aussi « sureau-hièble ». L’étymologie est le gaulois ŏdŏcos « hièble » attesté en ancien provençal ooulgue et dans les parlers franco-provençaux et provençaux à l’est du Rhône, augué en Ardèche d’après Olivier de Serres (cliquez sur le lien pour voir les autres formes FEW 7,324)

J. Ubaud a fait une liste de noms de plantes en occitan donne 3 formes pour le languedocien et 2 pour le provençal, mais elle interdit toute reproduction; je reproduis donc sa source, le Trésor de Mistral, qui est plus intéressante et qui donne plus de formes:

en suivant le conseil de Mistral :

Marcellus Empiricus un auteur médical latin de l’Antiquité tardive écrit qu’il s’agit d’un mot gaulois (1). Les peuples germaniques l’avait emprunté bien avant les invasions barbares du IVe siècle et il a été conservé dans plusieurs dialectes comme l’alsacien. Adik, adec « hièble » est mentionné dans les dictionnaires néerlandais jusqu’au XVIIIe siècle, mais peu usuté depuis le XVIe. En ancien allemand la plante s’appelle attach, attuch.

Ailleurs c’est le type ĕbulum « hièble » qui a donné dans les parlers occitans èoule, aoule (Toulouse), ébou, néboul (Aveyron), géou (Gers).

La forme égou du languedocien (Sauvages S1), , est classé dans les deux articles du FEW avec la remarque que les deux types sont plus ou moins confondus. ( FEW 3,202)

Sur le sens de ĕbulum voir aussi le site Dictionnaire étymologique des noms de plantes

1. .C’est Marcellus de Bordeaux qui nous donne le nom gaulois de l’hièble, « Herba quae … latine ebulum, gallice odocos dicitur » Marcellus de Bordeaux, De medicamentis liber, VII, 13. Probablement basé sur une racine « od- » (sentir, puer), l’hièble étant particulièrement odorant.source

la Mairie fr

la Mairie fr