Magnan, magnanerie

Magnan (forme adopté par le français TLF), magna, magnaou « ver à soie »; magnaghié ou magnassié « ouvrier chargé de l’éducation des vers à soie » (S). L’abbé de Sauvages ajoute qu’il préfère pour le français le mot magnaguier à nourrissier « parce qu’il est plus expressif et déjà reçu à Alais, un des centres où l’on entend le mieux cette éducation ».

Magnanerie (TLF), magnaghieiro (S) n’est pas seulement le bâtiment ou le local mais aussi « la construction des pieds droits & des tables sur lesquelles on place ces insectes ». (Ce dernier sens n’est pas mentionné dans le TLF qui ajoute pour le sg. le sens « sériciculture »). Pour l’abbé de Sauvages le mot magnagerie est le mot languedocien pour ‘l’art d’élever les vers à soie » et il mentionne comme mot français, inventé un siècle plutôt, la serodocimasie qui n’a pas pu s’imposer depuis.

et

et

Déjà en 1756 l’abbé de Sauvages a écrit que le mot magna, magnaou vient de l’italien mignato. En 1898, C.Nigra suivi par Sainéan et d’autres, a repris cette étymologie, probablement sans connaître le dictionnaire de notre cher abbé. D’après eux l’origine serait magnatto « ver à soie » des dialectes du nord de l’Italie ou du mot italien mignatta « sangsue ». Les deux mots remontent à une racine miñ- qui est à l’origine des noms du chat. A l’appui de cette hypothèse il cite les dénominations de la chenille issues de mots désignant le chat, telles que en Italie du Nord gat(t)a, gattina, gattola, ancien français chatte-peleuse, anglais caterpillar, et français chenille.

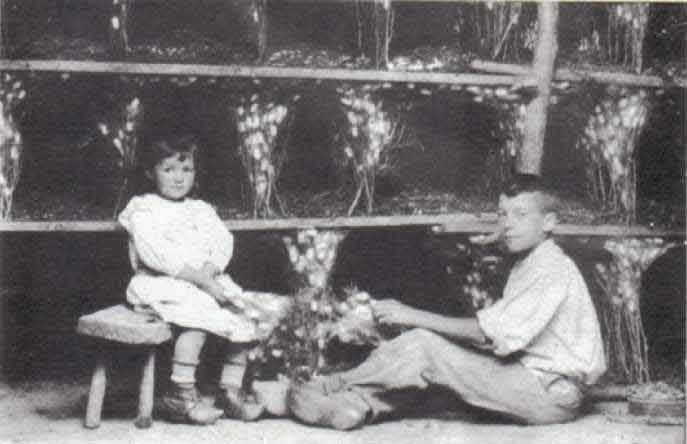

Je pense que les images suivantes montrent clairement que l’association ver à soie /chat, chaton est directe et n’a rien à voir avec la chenille.

chatons cocons de vers à soie chenille

Une autre proposition vient de Gamillscheg qui rattache magnan directement à l’italien magnatto « ver à soie » (que je n’ai pas pu retrouver avec ce sens précis) d’où le français maignat, magniaux du XVIe siècle, transformé en magna par étymologie populaire, association à magnar « manger », parce que le ver à soie mange énormément de feuilles de mûrier. En tout cas j’ai trouvé dans un lexique du patois de Venise un magnat(t)o participe passé de magnare « manger »: « Anke io ho magnatto la carbonara ieri sera!! » Il semble que le verbe magnare signifie justement ‘manger beaucoup’! : Magnare a ufo est Mangiare ingordamente ; Magnare anca le broze de San Roco est Mangiare in modo insaziabile, consumare tutto ; Magnare fora tuto est Dilapidare ogni sostanza, consumare.

Une excursion dans le monde de la sériciculture.

Dans la première édition de son dictionnaire de 1756, l’abbé de Sauvages donne une liste de mots languedociens qui se rapportent à la sériciculture. Si cela vous intéresse, vous pouvez les voir en cliquant p.Sauvages 286, p.Sauvages 287, pSauvages 288 (avec Adobe Reader . Si non téléchargez-le!).

L’abbé était un fin connaisseur de la sériciculture. Il a fait beaucoup de recherches à ce sujet pour aider les Cévenols. Voir à ce propos ma page Sources, liens s.v.Sauvages. Il avait entendu parler du magnifique ouvrage de Anna Maria Sibylla Merian, 1647-1717 sur les insectes de Suriname, (Voir Wikipedia), dont il y a deux exemplaires à la bibliothèque nationale et dont vous pouvez voir les illustrations grâce à la bibliothèque d’Amsterdam, qui a fait un très beau travail de numérisations. Magnez-vous!! C’est magnifique. En très haute résolution. Une petite aide pour comprendre le néerlandais : beeld « image », beschrijving « description », terug « retour », vorige « précédent », volgende « suivant ».

Tous les dessins de Merian sont coloriés à la main ! Un dessin superbe intitulé metamorphosis sur votre écran, en cliqant ici.

Une page intéressante sur la magnanerie dans le Roussillon, spécialement à Cattlà.

Share

L’abbé de Sauvages (S2) ajoute que les majhoufos, majhofos infusées dans le vin sont un bon remède contre les engelures. Au singulier Qinto majhofo veut dire « quel coup, quelle bosse ».

L’abbé de Sauvages (S2) ajoute que les majhoufos, majhofos infusées dans le vin sont un bon remède contre les engelures. Au singulier Qinto majhofo veut dire « quel coup, quelle bosse ». des barbues

des barbues