Freta, fretadou

Freta, « frotter » d’un latin frictare formé sur frictus du verbe fricare « frotter », mais il y a des évolutions phonétiques inexpliquées. En occitan c’est la forme freta- qui domine ; la forme frota ou fruta comme p.ex. à Pézenas ou à Nîmes (Mathon) est peut-être née sous l’influence du français où la forme avec –o- règne seule. Ancien occcitan fretar signifie aussi « battre, rosser ». De là en aoc. et en languedocien fretado « volée de coups », mot connu aussi à Lyon, en dauphinois, limousin et béarnais.

Fretado « volée de coups ». FEW III, 785

Dans le post du 19/03/2016 Christine Belcikowski raconte l’ histoire d’Antoine Fontanilhes, un homme dont le programme peut se résumer ainsi « le changement c’est maintenant! » . Antoine Fontanilhes s’installe définitivement aux Pujols , où, inspiré par la théorie des Physiocrates, il s’applique à mettre en oeuvre les principes d’une agriculture de type “éclairé »

Quand les Fontanilhes, père et fils, suscitent l’hostilité aux Pujols

“Ce 31 de janvier 1807 a comparu à notre municipalité le Sieur Antoine Fontanilhes, le père, propriétaire, habitant de cette commune, lequel est venu se plaindre des insultes graves et menaces dangereuses de la part de Philippe Cathala, habitant aussi de cette commune, lequel plaignant nous a dit et affirmé, sur l’offre de son serment, le fait suivant : que, jour de hier, environ les onze heures du matin, se trouvant à [Illisible], l’extrême dégradation du chemin vicinal d’Espujols à Arvigna au local appelé Perrot, le dit Cathala, passant avec ses boeufs et ayant une grosse aiguillade en ses mains, lui dit foutre de boleur (voleur) en plusieurs reprises et, le menaçant avec son aiguillade, il ajouta encore foutre boleur, si nous pouden trouva cap à cap et que nous sion pas embarrassats de nous, birious une belle fretade que ten soubendras. Sur quoi, le plaignant s’écarte sur son champ de Perrot et à défaut de porte de la maison commune ouverte.”

Frétadou « amoureux qui se serrent de près » (Mathon), frotadou « homme amoureux » (Andolfi), frettadou « coureur de jupons » (Montélimar).

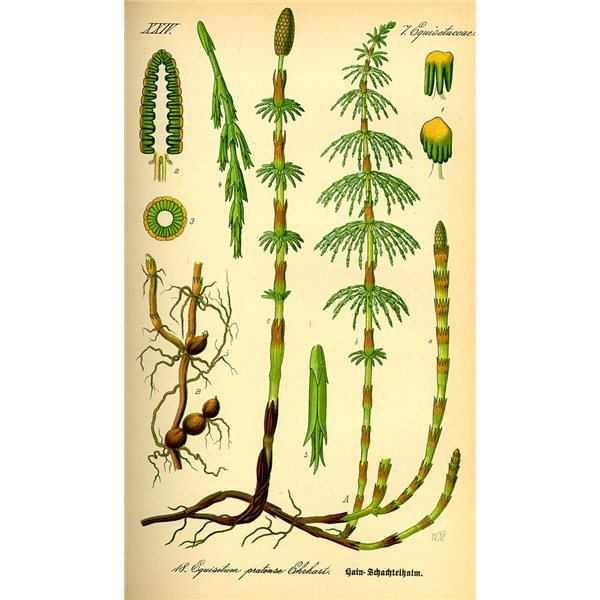

Dans les dictionnaires XVIIIe-XXe s., on ne trouve en provençal et languedocien que les sens « torchon, essuie-main, frottoir ». D’après RollandFlore vol.XI, p.77 c’est le nom de la « prêle », qui s’appelle aussi cassòuda, consòuda escuret, escureta, escura-copa, erba de vaissela, etc. voir Thesoc. On se servait autrefois de la prêle pour frotter les casseroles. En raison de sa forte teneur en silice (10 %), elle était autrefois utilisée pour décaper, nettoyer ou même polir le laiton, le cuivre, les métaux précieux et le bois. (Wikipedia) .