Farci l'ase

Ase « gros boyau » et l’expression farci l’ase « manger goulument » voir ase.

Ase « gros boyau » et l’expression farci l’ase « manger goulument » voir ase.

Farda « habits, linge, hardes, robes » représente le mot arabe farda «balle de marchandise » ou plus précisément « la moitié de la charge d’une bête de somme ».

una mummia del Perù ancora avvolta nel fardo; circa XII sec.

una mummia del Perù ancora avvolta nel fardo; circa XII sec.

esp., pg. fardo « paquet de marchandises »,

esp., pg. fardo « paquet de marchandises »,

Italien fardo, cat. farda « ensemble de choses inutiles » et « paquet de nourriture pour un voyage d’une journée », comme à Pézenas fardo « besace dans laquelle les journaliers portent leurs provisions de bouche ». Dans le Tarn fardel « paquet de tripes » et en Rouergue a la fardoulho « en désordre, à la hâte » (M).

D’après le FEW le mot aoc. fardel « paquet », comme français fardeau 1, ont été empruntés à l’italien ou directement à l’arabe comme terme technique de commerce. Ensuite on a créé une ‘racine’ *farda avec les mêmes sens. Le mot arabe farda signifie aussi « étoffe, habits » car, quand on voyage le ballot ne contient souvent que des habits. De là languedocien fardo « vêtements, hardes », Alès fardos « trousseau de la nouvelle mariée » (S), et des dérivés comme languedocien. fardetos « layette d’enfant », fardá « habiller, équiper, ajuster » Aveyron fardasses « chiffons ».

les anges boutis font partie des fardos à Alès.

les anges boutis font partie des fardos à Alès.

La répartition géographique du type farde « étoffe » est limité au gascon et languedocien.

Fargasse s.m. « homme négligé ». Dérivé de farda avec un –g- sous l’influence de quel autre mot ?

Au XVIe s. les soldats gascons ont introduit le mot farda dans le français de Paris avec leur prononciation à eux : h- au lieu de f- : hardes et cette forme s’est répandue de la capitale vers les provinces du nord principalement. Le sens péjoratif du mot hardes qui au XVIe s. signifiait « bagage, vêtements, linge et coffre d’une personne », n’est attesté que depuis 1771. Le dictionnaire de l’Académie de 1762 parle encore de « belles hardes » ! De nos jours c’est un terme historique comme dans « les hardes et uniformes de matelots ». Voir TLF.

Farrouch « trèfle incarnat » . Farratchal « champ de farrouch » en Ariège. Étymologie: latin farrago « mélange de divers grains pour les bestiaux ». Si l’étymologie s’arrête là, elle a peu d’ intérêt. Ce serait comme une description du Rhône dans ce genre:

Le Rhône qui se jette dans la Méditerranée à Marseille, prend sa source vers 1 900 m d’altitude, au glacier de la Furka, à l’extrémité inférieure du glacier du Rhône, sur les pentes du massif de l’Aar-Gothard.

Pour en savoir plus nous devons retracer l’histoire 1. de la forme du mot, 2. du sens et 3. de la plante.

1. Les Romains disaient aussi ferrago , ce qu’on explique comme une dissimilation des deux –a-. Ferrago est à l’origine de toutes les formes romanes, catalan ferratge, italien ferrano, espagnol herrén, portugais ferrãn. Dans les parlers occitans nous trouvons aussi bien les formes ferratje ou farratge, par l’effet d’une re-assimilation au cours des siècles. Les premières attestations comme ferratja, ferraya « terrain planté en fourrage » viennent des Alpes-Maritimes. L’abbé de Sauvages (S1) écrit : fëraâjhë « escourgeon » s.m. espèce d’orge qu’on fait manger aux chevaux en verd. » A Cahors ferratse est le « maïs à fourrage ».

2. Dans toutes ces attestations le sens est assez proche de celui du mot latin farrago et désigne une plante verte qui sert de fourrage pour les bestiaux, mais en Espagne le sens de farratge s’est restreint dans la pratique à « trèfle incarnat », probablement parce qu’il y réussissait très bien. En tout cas en espagnol il s’appelle aussi Trébol del Rosellon et en français trèfle du Rousssillon.

3. Le FEW propose avec hésitation d’expliquer le –ou- ( farroutcho) des formes languedociennes et gasconnes par influence du mot rouge. Le fait que j’ai trouvé la forme farrucha pour l’espagnol avec la localisation de la plante en Catalogne, où cette plante s’appelle farratge reste contradictoire. 1

3. C’est à partir de l’Espagne que le farouch s’est répandu comme plante de fourrage dans tout le Midi et ensuite vers le Nord du pays. En 1795 farouch est attesté en français. Je dois vous renvoyer vers le livre de Pierre Joigneaux si vous voulez en savoir plus2 Voici un extrait concernant le farouch en Ariège:

Catalan:

farroig ‘fenc’ m BOT/AGR Fenc 1.

farratge « Blat de moro tallat abans de granar que hom dóna com a aliment al bestiar. » Le Diccionari catalan complète : « 1364; del ll. farrāgo, -agĭnis ‘grana per al bestiar’, der. de far, farris ‘blat’.

Fartalio (fartaille en fr.rég.) « menues herbes potagères »(déjà S ; Job). « vieilleries »(Andolfi).

Du latin fartalia (dérivé de fartum le part. passé du verbe farcire) attesté au VIe s. chez le médecin Anthimus, avec le sens « farce, hachis ».

Le mot, ainsi que les dérivés fartaiaire « marchand de jardinage »(Mistral) et fartaiá v.a.« cueillir et parer les herbages d’un potager, les préparer pour la vente », semblent être typiquement nîmois. Pourtant dans le dictionnaire de 8 langues de Junius, Hadrianus (1511-1575): Nomenclator octilinguis j’ai trouvé :

Fataire “chiffonnier”

Gargalhau, crida deforo:

« Pelharot, ferre vielh,

Pel de lebre, pel de lapin »

Rouquier2, p.10

vient du gotique et burgond fatt-. Il existe encore en néerlandais: vod « chiffon » et en allemand Fetze « chiffon » et le verbe fetzen « déchirer en chiffons » qui d’après le Dictionnaire des frères Grimm viennent d’un ancien fat. Le mot burgond se retrouve en franco-provençal fato « sac, pochette », en suisse-allemand et en alsacien fëtze. Espagnol hato « vêtements », et portugais fato , basque atu « bagages, meubles » appartiennent à la même famille..

Fataire et sa racine fato « chiffon, guenille ; linge à panser une plaie » (S) se trouve surtout dans une zone qui comprend le Gard, l’Ardèche et le Velay. A Manduel ‘lavette’ a été traduite avec fata (Thesoc). Le languedocien est particulièrement riche en dérivés : fatá v.a. « envelopper d’un linge ; étouper une futaille qui fuit » (S), fatéto « petit chiffon, pécule d’une femme » ; Nîmes esfata « défricher » ; esfataire « celui qui déchire ; défriche » Valleraugue defata v.a. « effacer ».

(Je suis le FEW qui maintient l’étymologie proposé par Brüch (Z 38,1917,p634), contre Corominas (2.888) qui propose une origine arabe.)

Fato, fata s.f. « chiffon », en français régional une fate « un bout de chiffon » (Manduel), . La fato cremado est la « mèche pour faire du feu avec le fusil. » La mèche tient lieu d’amadou et prend feu plus aisément d’après l’abbé de Sauvages. Plus d’informations dans Wikipedia dans le paragraphe Système de mise à feu

Pour l’étymologie voir l’article fataire.

Fatras « haillon » (S). Probablement un dérivé de fato, voir fataire. A cause de l’attestation tardive du mot français fatras au XIVe siècle seulement et du mot provençal et languedocien au XVIIIe , von Wartburg pense que l’occitan l’ a emprunté au français (FEW).

Vu le fort développement du mot et des dérivés de fato, en occitan, je pense qu’il s’agit plutôt d’un dérivé de celui-ci. Les mots expressifs en –as sont très nombreux en occitan et l’insertion du –r- peut s’expliquer par l’influence de mots comme pataras « sale ». Il est également possible que le -r- a été inséré par association avec des mots comme fatrassou « petite guenille ; petit marmouset ». Fatrassou vient de *fatelassou Occitan fatras a ensuite été prêté au français.

Afatrassir 1. v.tr. »rendre mou, lâche » 2.v.r. « s’avachir » (Mathon ; Alibert ) composé de ad + fatras ‘rendre comme un haillon’.

Alibert mentionne faterassa « chiffon; molène « . Connaissez-vous la molène? Cliquez sur le lien! La description « Ses feuilles sont épaisses et ovales, mais surtout laineuses au toucher » explique le nom. En Angleterre on en faisait des mèches de bougies et la plante s’appelle « candlewick plant »ou « flannel plant ».

Voir fato cremado ci-dessus s.v. fato.

Fau « hêtre », fag en gascon. D’après le Thesoc on trouve en Occitan les types suivants: fag, fajàs, faja (Aveyron seulement), fau, fayard, fayau, feinard, hêtre pour désigner le hêtre. Les types fag et fau sont les plus répandus, fag en Gascogne, fau en languedocien. Il s’agit d’une différence d’évolution phonétique. L’étymologie pour les deux est fagus « hêtre ».

Le type fagus > fau, fag est concurrencé par l’adjectif dérivé fageus, -a qui donne faja, fajo « 1.faîne; 2. hêtre » en occitan, fajo « forêt de hêtres » . Voir Thesoc.s.v. faine. Le masculin fageus est devenu hay « hêtre » en béarnais.

Les représentants de fagus sont très fréquents dans tout le domaine gallo-roman comme toponyme. Voir à ce propos Pégorier. et pour le Gard Germer-Durand. Un dérivé : Fageda « hêtraie », fagede dans le Compoix de Valleraugue1 .

Excursion dans le domaine d’oïl. L’évolution phonétique de fagus en français > fou a créé un problème, même si un fou < fagus ne peut pas être (un) fou < follis » « soufflet pour le feu; outre gonflée; ballon; bourse de cuir ». Ce follis employé comme adjectif, a pris à basse époque le sens de « idiot, sot » (TLF). La forme follis est devenue fou, folle en ancien français. Fayard dérivé de fou < fagus est considéré comme français par le Thesoc, mais régional, franco-provençal par le TLF fayard .

Je ne crois pas que cette homonymie en soit la cause, mais fou « hêtre » a été remplacé dans le Nord par hêtre. Je cite le TLF avec quelques changements typographiques : 1301 hestre (doc. ds Gay). De l’ancien bas franque *haistr (cf. néerl. heester « arbuste »), dérivé , à l’aide du suffixe -tr, servant à former les noms d’arbres (cf. apholtra), du radical de *haisi « buisson, fourré » qui est entré en gallo-roman sous trois formes différentes (v. hazier). *Haistr est devenu roman plus tard que haisi et haisia (v. hazier), de sorte que ai y était devenu e. Il a éliminé l’ancien français fou (v. fayard, fouet) désignant les grands arbres, tandis que hêtre était le nom donné aux jeunes troncs qu’on coupait régulièrement et qui repoussaient généralement sur les souches. Cette distinction s’est perdue par la suite et hêtre, remplaçant fou, a fini par désigner l’arbre adulte (b).

Voir l’article Wikipedia pour en savoir plus.

Faudal, Fandaou « tablier » est dérivé du mot gothique falda « pli ; ourlet ». Cf. l’allemand falten, anglais fold « plier », néerl. vouwen, (autrefois vouden), vouw « pli ». Sens conservé à Lasalle (Gard) faudo « pli » et Alès faoudo « poitrine de bœuf » (S).

En languedocien il y a deux dérivés concurrents 1) –ale comme fudaou, fandaou « tablier » . 2) –ile comme en Lozère fudyao. Parfois on fait une distinction entre tablier pour homme ou femme. Autres dérivés : se refaudi « se blottir, se refugier (sous-entendu dans le giron) » et refaudi « refuge ».

Les Wisigoths et plus tard les Ostrogoths ont occupé la Septimanie chère à Georges Frêche, de 419 à 711.

Une leçon de géographie linguistique.

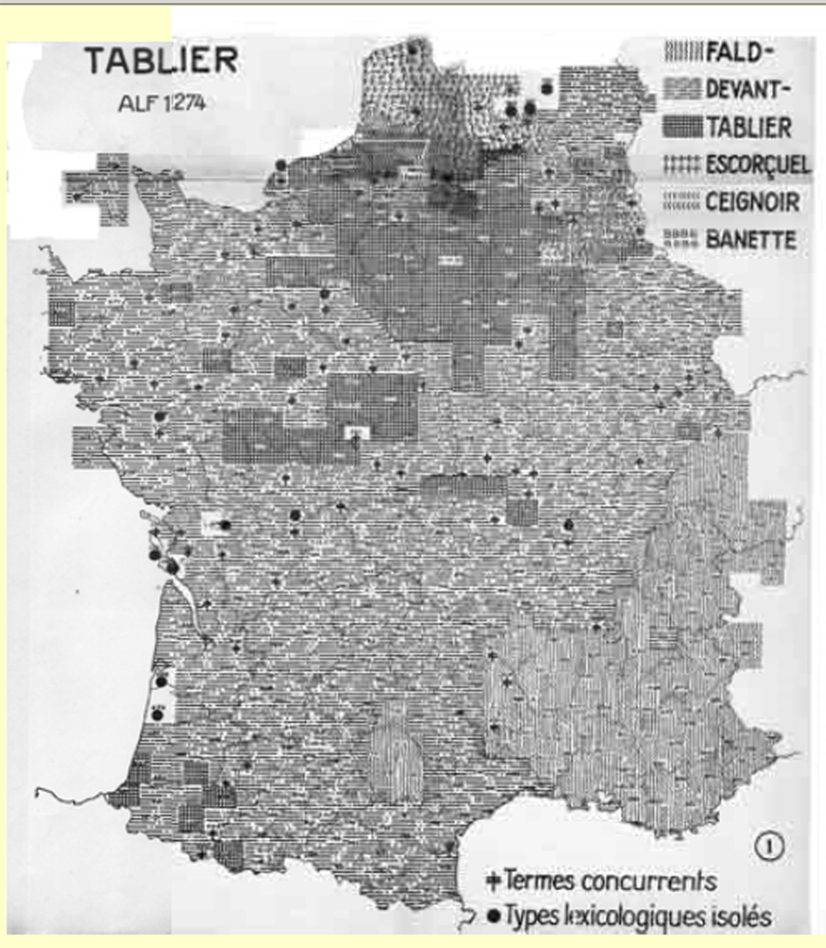

La comparaison de la répartition géographique des mots pour désigner le tablier en France et en Italie, nous montre que l’histoire des mots reflète l’histoire politique et culturel d’un pays. En France, tous les types dialectaux, comme devancièr, escorcuel, fauda et faudère, etc.ne se trouvent que dans la périférie, en Wallonie, Flandres, Gascogne, Languedoc. Le mot adopté par l’Ile de France a remplacé les mots locaux à partir de Paris en suivant les grandes routes. D’abord le type devantier s’est répandu à partir de Paris et plus tard le type tablier. La cartographie du progrès des types devantier et tablier ressemble beaucoup à celle des lignes de la SNCF et des grandes routes. En Italie par contre il n’y a jamais eu un pouvoir central jusqu’à Garibaldi; là on trouve un mot piémontais, milanais, vénitien, etc. Chaque région a sa propre identité.

A la base de cette carte se trouve celle de l’Atlas linguistique de la France (ALF) n° 1274. Les différents types lexicaux sont représentés par un rainurage différend. Voir en haut à droite de la carte.

Nous voyons bien que lors des enquêtes pour l’ALF autour de 1900, le type dominant en France pour désigner le tablier était devantière. Tous les autres types lexicaux comme falder, fauder, escorcuel, banette, ne se trouvent que dans la périphérie du domaine galloroman.

Le type fald- domine en Provence dans l’est du languedocien et en franco-provençal. Ce domaine continue dans le Nord de l’Italie. Mais nous voyons aussi un genre de grande île fald- dans le centre du languedocien. On a le sentiment que le type dominant devantière a fait une percée vers la côte méditerranéenne. C’est ce qui s’est produit. Les textes en ancien occitan prouvent que le type fald- occupait une zone bien plus grande. Sous la pression de la langue officielle qui désignait le tablier avec le mot devantière le falder a reculé. Il est plus chic de porter une devantière qu’un fudaou, ou un fandaou. Parfois ce sont les hommes comme le forgeron qui continuent à porter le dernier.

L’escorcuel est porté dans les dép. du Nord et du Pas de Calais, l’ouest de la Wallonie et des îlots plus au Sud, qui témoignent d’une extension autrefois plus grande. Ces parlers ont le soutien de la région voisine flamande, puisqu’en flamand et en néerlandais le tablier s’appelle schort. Là aussi comme dans le domaine fald-, la devantière a gagné du terrain, surtout dans les Ardennes et le pays de Liège.

La banette dans le Nord du dép. de la Meuse désigne surtout le tablier de travail de l’homme et tablier tout court par extension de sens. Le ceignoir ne se trouve que dans la Somme.

Si onous pouvions refaire le travail de Gilliéron maintenant, nous verrions certainement que le type tablier a fait de grands progrès et a supplanté la devantière dans de nombreux parlers. Pourtant en 1900 tablier n’occupait que Paris, l’Ile de France et des pays avoisinants, mais on voit sur la carte qu’il y a déjà des têtes de pont dans la direction du sud-ouest et le sud-est, vers Bordeaux et vers Lyon-Marseille, en suivant les grandes routes de communication et de commerce. L’histoire se répète : il est plus chique de porter un tablier qu’une devantière.

La France est LE pays de la centralisation.

Quelle différence avec la carte du même concept en Italie où chaque région a gardé son identité: Le Piémont et la Vallée d’Aoste qui continuent la zone occitane du type « FALD-« , qu’on retrouve en Sicile et en Sardaigne!!!, Milan « SCOSSAL », Venise « TRAVERSA » et ainsi de suite. C’est l’histoire politique, économique et sociale qui explique cette richesse lexicale.

Favasso, s.m. « fanes de fèves ». Dans les dictionnaires on ne trouve dans le languedocien que ce sens . Le sens « grosse fève » est attesté dans la région de Montélimar et à Nîmes (Job). Au figuré « qqn de lourd, pas dégourdi » (Andolfi). faviol, faviolas « étourdi, imbécile » Cévennes et Montpellier dans Alibert s.v. fava et .favar adj. « bavard ». Conservé également à Clermont l’Hér. fabard « imbécile ». Cf. aussi faviolet

Dérivés du latin faba « fève ». Dans l’antiquité, la faba était la nourriture des Romains « d’en bas » et des porcs. De là le sens péjoratif en latin. Mais les historiens ne sont pas d’accord à ce propos. En tout cas il était interdit aux Flamines de Jupiter de toucher ou même de nommer des fèves : XII. Capram et carnem incoctam et hederam et fabam neque tangere Diali mos est neque nominare.

Pourtant , la fève, de couleur noire ou blanche servait à élire les rois pendant les Saturnales, fête du solstice d’hiver. Wikipedia :

« Les Saturnales (en latin Saturnalia, -ium,) étaient, durant l’antiquité romaine, des fêtes accompagnées de grandes réjouissances, célébrées en l’honneur du dieu Saturne, pendant lesquelles les esclaves jouissaient d’une apparente liberté et où tout était permis. D’abord du 17 au 21 décembre, puis plus tard du 17 au 24 décembre, cette fête de la liberté inversait l’ordre des choses et pendant un temps, les esclaves devenaient les maîtres et inversement.. On servait du cochon de lait dans des banquets qui donnaient lieu à de véritables ripailles. On suspendait des figurines au seuil des maisons et aux chapelles des carrefours »

Cette coutume s’est perpétrée à travers les âges. Les ripailles sont devenues des Galettes de roi et les Fèves des figurines. Les enfants deviennent ( ou restent?) des Rois. Ce renversement de l’ordre établi a lieu aussi pendant le Carnaval, en tout cas au Limbourg (Pays Bas,Belgique), en Wallonie (Belgique) quand le maire donne la clé de la ville et avec elle le pouvoir au Prince Carnaval. En Béarn, pendant une fête comparable, Saint Pançard devient le patron.

Lle mot néerlandais boon « fève » a également des connotations « d’une chose sans valeur » par exemple dans l’expression voor spek en bonen littéralement « pour du lard et des fèves » en français « compter pour du beurre » ou même de confusion d’esprit dans « in de bonen zijn » littéralement « être dans les fèves » en français « n’y rien comprendre; avoir perdu le fil » signification qui se rapproche de « l’imbécile » languedocien.

L’anglais bean peut signifier « objet sans valeur » , comme l’allemand Bohn. Une phrase full of beans est du nonsens. Mr. Bean n’a pas l’air d’un grand intellectuel.

Favalise «faible d’esprit »(Job) est dérivé de favo « fève » du latin faba « fève ». Cette association est attestée à Clermont-l’Her. fabarot « imbécile » et Nîmes faviolet « naïf » (Job), feve (Andolfi).

Favelou « laurier-tin »(S) .cf.faviou

Voir aussi baraquet « haricot blanc; surnom des Espagnols ».