Euze

Euze « yeuse, chêne vert » ou « quercus ilex ». Etymologie est le latin ēlex, ēlicis « chêne vert »., une variante régionale de l’Ombrie du latin īlex, īlicis. Ce dernier a été conservé dans le sud de l’Italie et en Sardaigne, tandis que ēlex est à l’origine des formes nord-italiennes, occitanes. Attesté en ancien occitan elzer à Montpellier en 1179. A l’est du Rhône nous trouvons une forme avec -v- : eouve, que Ronjat, Grammaire istorique des parlers provençaix T. 2,127 ne donne pas d’explication, mais constate que l’insertion d’un –v- précédé d’un -[w]- n’est pas rare.

Le dérivé provençal euziera , languedocien éouzieiro désigne un « lieu planté de yeuses ».

Nous retrouvons l’adjectif dérivé ilĭcīna » du chêne vert » devenu aussi substantif et qui a donné l’espagnol encina, le portugais enzinha et le catalan alsin, dans les département du sud-ouest du Languedoc à Lézignan et dans l’Aude auzino, dans l’Ariège alzino et dans la Haute Garonne. L’abbé de Sauvages écrit:

éouzino « gland de chêne-verd », Car d’ëouzîno « chair ferme ». Il explique « Les cocons nourris de glands ont la chair plus ferme et de meilleur goût. On trouve en Espagne une espèce de chêne-verd dont les glands ont le goût de la châtaigne & sont bons à manger… »

Plus d’attestations dans le Thesoc:

ause°° HERAULT.; ausin AUDE, HERAULT.; ausina ARIEGE, AUDE, HERAULT, PYRENEES ORIENTALES. euse ARIEGE, AUDE, HERAULT, PYRENEES ORIENTALES.

lèuge GIRONDE, LANDES. ; leugièr°° avec agglutination de l’article et le suffixe –ier dans ARIEGE, HAUTE-GARONNE, GIRONDE, LANDES, LOT-ET-GARONNE

Leuge , casse léuge comme adjectif dans DORDOGNE, GIRONDE, LOT-ET-GARONNE.

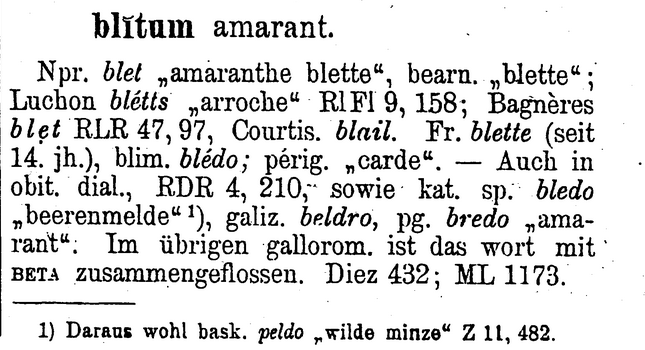

Valleraugue élze et plus d’informations dans le FEW 4, 544-5

Français yeuse a été emprunté à l’occitan avec adaptation de la prononciation.

Une belle photo faite par le Docteur Pierre Elzière