Posté par

Robert Geuljans le 22 Fév 2013 dans

e |

0 commentsLa dormeuse de Mirepoix, à qui on a enlevé le précieux Compoix pour des raisons de centralisation, se venge en exploitant le Cartulaire de Mirepoix, numérisé par les Canadiens et en libre accès au Canada à Toronto (Internet Archive).

Elle y a trouvé le Dénombrement des biens et valeurs de Jean V à Mirepoix en 1510. . Elle écrit:

Ce qui fait aujourd’hui l’intérêt de ce relevé, c’est moins l’évaluation de la fortune du seigneur que l’évocation de la cité de 1510, de ses ressources, de ses travaux et de ses jours ordinaires. Mirepoix passe pour avoir connu sous le règne de Jean V et sous l’épiscopat de Philippe de Lévis son âge d’or. En quoi consistait cet âge d’or ? On tirera du relevé reproduit ci-dessous une esquisse de réponse.

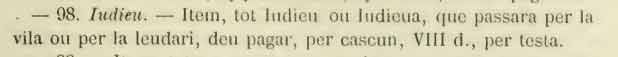

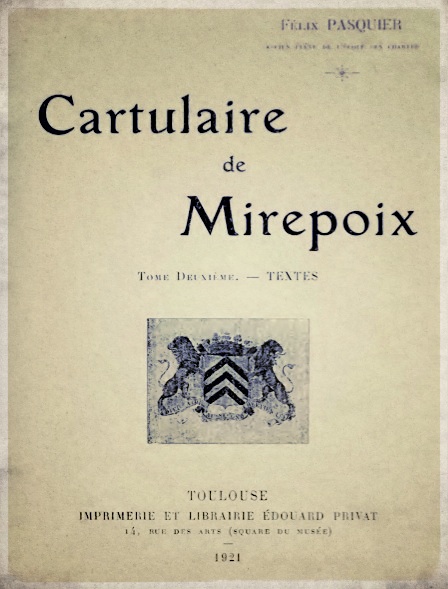

Le texte était une traduction de l’original en latin avec quelques mots languedociens comme guitou « canard »(guit, guito chez Mistral). Je n’ai pas pu m’empêcher de feuilleter le livre. Comme historien de l’occitan je suis toujours à l’affût de mots nouveaux et de datations nouvelles. A la page 226 je tombe sur les Tarifs et règlements de la leude (= taxe) à Mirepoix et à la Roque d’Olmes daté de 1343 Ces tarifs nous donnent un dessin aux gros traits noirs de la vie de tous les jours à Mirepoix et ailleurs. Par exemple (p.235)

« Juif – chaque Juif ou Juive, qui passera par la ville ou le leudaire, doit payer, chacun, 8 deniers, par tête ».

« Juif – chaque Juif ou Juive, qui passera par la ville ou le leudaire, doit payer, chacun, 8 deniers, par tête ».

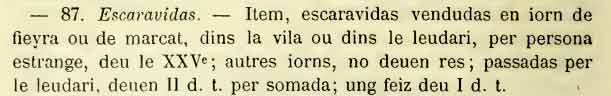

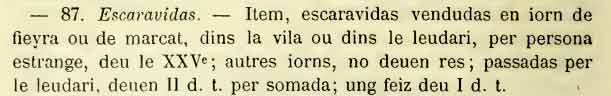

Ce qui est toujours actuel et n’ a pas changé depuis le début du XIVe siècle est la complexité des charges, taxes et autres impôts. Un nom de marchandise parmi les dizaines de produits de tous les jours qui étaient imposables, a fait tilt: Escaravidas

(Le jour de foire ou de marché une personne venant de l’extérieur doit donner une somada sur 25 , les autres jours, rien. Les escaravidas sont normalement transportées et vendues par somada et si elles passent par le pays il faut payer. )

(Le jour de foire ou de marché une personne venant de l’extérieur doit donner une somada sur 25 , les autres jours, rien. Les escaravidas sont normalement transportées et vendues par somada et si elles passent par le pays il faut payer. )

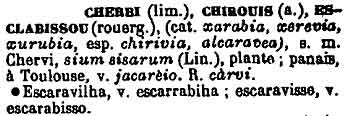

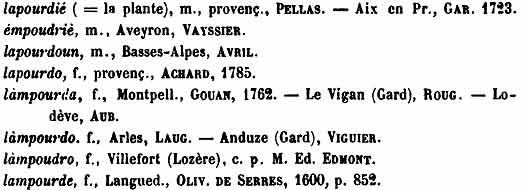

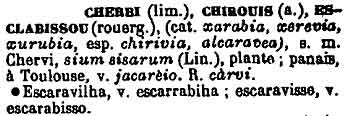

Qu’est-ce qu’une escaravida pour qu’elle mérite une taxe spéciale? Avec GoogleLivres j’obtiens un extrait d’un glossaire botanique de 1871 :

du « cumin des prés » donc mais d’après l’édition du Ramelet Moundi de Goudouli (1re moitié XVIIe siècle) par Philippe Gardy (1984) du « chervis ».

Un tróc d’escaravida : un morceau de chervis, plante de la famille des ombellifères, autrefois largement cultivée, dont les racines étaient spécialement consommées pendant le Carême.

Mistral confirme: escarabi (gascon), escharavi et

L’attestation de escaravida chez Goudouli était jusqu’à aujourd’hui la première en occitan, maintenant elle recule de trois siècles: 1343.

L’étymologie est le mot arabe karawīya « sium sisarum; carum carvi », devenu, escaravi en occitan moderne, chervis et beaucoup plus tard carvi en français. L’histoire de ce mot arabe est assez compliquée. Chez Lucius Junius Moderatus Columella ( AD 4 – ca. AD 70) et Pline le cumin s’appelle careum, καρων en grec d’après le nom de la région d’origine Caria en Turquie. Le nom grec a été emprunté par les Syriens et ensuite par les Arabes, qui appelaient le chervis et le cumin des prés tous les deux karawīya. Les deux plantes se ressemblent beaucoup, leur utilisation par contre est très différente. Le chervis est cultivé pour ses racines, le carvi pour ses graines.

Le chervis est une plante herbacée vivace de la famille des Apiacées, autrefois cultivée comme légume pour ses racines comestibles. Nom scientifique : Sium sisarum L., famille des Apiacées (Ombellifères). Noms communs : chervis, berle des bergers, chirouis, girole; allemand : Zuckerwurzel, anglais : skirret, espagnol : escaravía, italien : sisaro. (Wikipedia) néerlandais skirrei, suikerwortel. Suivez le lien vers la page de Rolland Flore pour les noms dialectaux du sium sisarum.

Le carvi est le cumin des prés (Carum carvi L.), une plante bisannuelle de la famille des Apiacées (Ombellifères), cultivée pour ses feuilles et surtout ses graines, utilisées pour leurs qualités aromatiques (comme condiment) et médicinales. (Wikipedia), a la même origine, mais il nous est probablement venu par l’espagnol.

sium sisarum  carum carvi

carum carvi

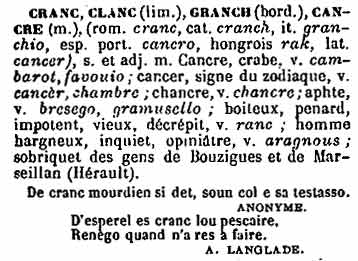

Il reste un autre problème de botanique. Les noms qui viennent de karawīya servent non seulement pour le chervis et le carvi, mais aussi pour d’autres plantes. Dans l’Ariège escarrabit et à Toulouse escarabic désigne le « panais », dans le Lot-et-Garonne la « carotte sauvage » est appelée escarbichott.

Pourquoi Actualités dans le titre? Vous avez vu que l’histoire de escaravida illustre une fois de plus ma devise

« Parcourir le temps c’est comprendre le présent »

La centralisation des Archives dans l’Ariège date de 2012, le racisme ne date pas d’aujourd’hui, les plantes oubliées sont très à la mode, les impôts toujours très compliqués; les philologues occitans ont toujours beaucoup de travail à faire, comme les ethnobotanistes et même les étymologistes.

Daphne laureola Cneorum tricoccon gentiane jaune véraire daphne gnidium

Daphne laureola Cneorum tricoccon gentiane jaune véraire daphne gnidium

« Juif – chaque Juif ou Juive, qui passera par la ville ou le leudaire, doit payer, chacun, 8 deniers, par tête ».

« Juif – chaque Juif ou Juive, qui passera par la ville ou le leudaire, doit payer, chacun, 8 deniers, par tête ». (Le jour de foire ou de marché une personne venant de l’extérieur doit donner une somada sur 25 , les autres jours, rien. Les escaravidas sont normalement transportées et vendues par somada et si elles passent par le pays il faut payer. )

(Le jour de foire ou de marché une personne venant de l’extérieur doit donner une somada sur 25 , les autres jours, rien. Les escaravidas sont normalement transportées et vendues par somada et si elles passent par le pays il faut payer. )

carum carvi

carum carvi

a crank

a crank