Posté par

Robert Geuljans le 20 Oct 2011 dans

r |

0 commentsRestouil, rastolh « éteule, chaume ».

Une charmante visiteuse de Mirepoix m’écrit :

« Je vous ai signalé le mot » rastouille « , qui était le nom donné à une propriété dans le village voisin de Coutens, aux alentours de 1900. Ma mère, dont la langue maternelle est le patois ariégeois d’ici très exactement, connaît le mot » restouil « , avec le sens de » éteule « . Je ne sais rien d’autre ! Mais cela fera un autre joli mot pour le dictionnaire ! »

Charlemagne un denier de Mayence 812-814.

Charlemagne un denier de Mayence 812-814.

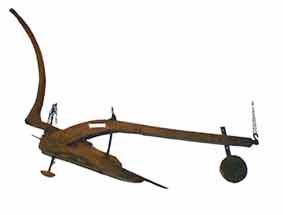

En effet, rastolh, restouil nous ramène aux temps de Charlemagne, qui a instauré l’assolement triennal dans son empire! La pratique de cet assolement est contemporaine de l’introduction de la charrue en Europe vers le IXe siècle : sa généralisation a permis la phase d’extension agraire et les défrichements des Xe, XIe et XIIe siècles. (source)

A partir de cette époque, les paysans évitent en général de planter les mêmes céréales sur les mêmes terres deux années de suite. Il était rare qu’on voyait quelqu’un labourer un champ plein d’estobles. On a créé le verbe restoblar « ensemencer un champ plein d’estobles » sous-entendu une deuxième fois. Pour dire « c’est curieux ça! ». Le résultat de restoblar était le restoble « chaume, terre en chaume, éteule » etc. Ces formes sont limitées grosso modo au provençal (y compris le Gard) et le francoprovençal.

La même charmante visiteuse de Mirepoix, a récemment écrit un article avec des extraits du Manuel d’agriculture et de ménagerie, avec des considérations politiques, philosophiques & mythologiques, dédié à la patrie, par le citoyen Fontanilhes, à Toulouse, de l’imprimerie de la citoyenne Desclassan veuve de Jean-François et veuve de Dominique, 1794-1795 , dans lesquels l’auteur donne de multiples conseils pour améliorer la terre, dont une définition exacte de

Ratouble : long chaume qui est laissé sur pied pendant quelque temps après la récolte, et jusqu’à ce que les herbes sauvages aient pris une assez grande croissance ; il est fauché ensuite près de terre avec ces herbes et rentré pour servir de fourrage d’hiver.

On peut considérer le mot ratouble comme du français régional.

Dans plusieurs régions de la Romania, notamment en Sicile, en Catalogne et dans l’ouest du Languedoc (Ariège, Tarn, Lot-et-Garonne) *restupula a changé de suffixe et est devenu *restucula > *restucla, qui dans les parlers modernes a donné régulièrement restoulh, restolh « éteule ». Dans une zone plus étendue, jusque dans l’Hérault restoulh, restol est devenu rastoulh, rastol, probablement sous l’influence des mots de la famille rastrum, rastellum « rateau », outil qui sert à enlever les estobles.

Nous voyons que dans le région de Mirepoix, les deux formes sont vivantes.

Voir aussi l’article estobla

et FEW XII,273