Lonja, lonza et sirloin

Lonja, lonza « longe » au sens de » filet de porc, de veau ou de mouton ». Un voyage aux USA m’a permis de goûter leur délicieux sirloin et tenderloin. Comme ces mots ont une orthographe française, j’ai recherché leurs étymologies. L’origine est le français longe, ou plutôt l’ancien français loigne « moitié (en long) de l’échine de veau, depuis le bas des épaules jusqu’à la queue », d’une forme *lumbea féminin du *lumbeus « qui fait partie des lombes », dérivé de lumbus « région lombaire; reins » (> occitan lomb, provençal loumb « reins », béarnais loum « longe »). *Lumbeus est devenu féminin par confusion avec la forme longue, ce qui a eu comme résultat que le –j- est souvent remplacé par –g-. Les gourmets du XIVe siècle ont créé le mot surlonge « partie de l’échine du boeuf située entre le paleron et le talon du collier ».

La légende voudrait que le roi Henri VIII était tellement friand du surlonge qu’il l’a annobli et l’a appelé Sir Loin.

Les Américains font une distinction encore plus fine : le tenderloin, le morceau le plus juteux entre le sirloin et le top sirloin.

En argot américain, le slang, tenderloin a pris le sens de « quartier de New York où se trouvent les grands théâtres, restaurants, etc. qui est/était le « quartier plus juteux » (corruption; chantage). Pour plus de renseignements voir le Big Apple.

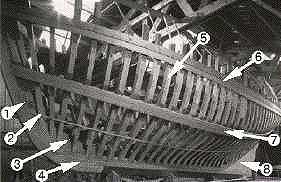

USA:  F:

F:

La découpe des bouchers américains (à gauche) n’est pas tout à fait la même que celle des bouchers français, mais je peux vous dire qu’un tenderloin (tener + lumbea) de 20 oz. fond dans la bouche et il vaut le voyage avec un dollar à 0.75 €.

Le mot est aussi passé en allemand : Lungenbraten. Je ne sais si les Allemands le confondent avec Lungen « poumons ». ?