Marche Nîmoise.

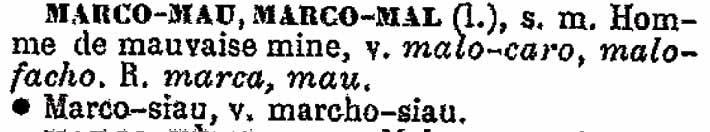

La Marche Nimoise est le nom de la région du Gard à l’Est de Nîmes jusqu’au Rhône. L’étymologie de Marche est le germanique *marka « frontière ». A la tête d’une Marche se trouvait un marquis « titre féodal de celui qui est placé entre le duc et le comte ». Le sens dans Marche Nîmoise est « région frontalière« . (Je ne sais pas s’il y a jamais eu un marquis de cette région ou si le nom est resté du haut Moyen Age, du Marquisat de Gothie. ![]() )

)

Linguistiquement parlant il s’agit de la région du Gard où les traits provençaux dominent.

Très souvent les frontières linguistiques, ou limites de certains phénomènes phonétiques ou lexicaux, sont expliquées par l’existence de frontières 1) politiques, 2)ecclésiastiques ou 3)naturelles.

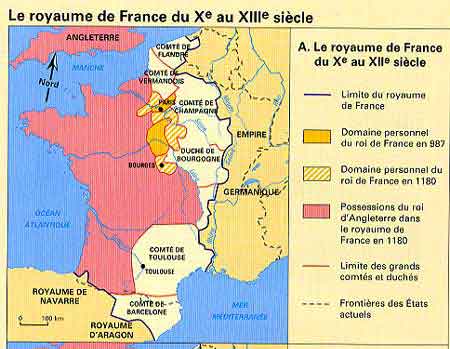

- Le Marquisat de Gothie, partie de l’ancien royaume wisigoth de Toulouse, installé par les Francs après 759 comprenait au moins le territoire occupé maintenant par les départements de l’Aude, de l’Hérault et du Gard.(cf.Wikipedia) L’ouest du Rhône appartenait au comte de Toulouse et faisait partie du Royaume de France. L’est du Rhône faisait partie de l‘Empire germanique. Ce fleuve formait donc une frontière politique importante.

- Il était également la frontière du diocèse de Nîmes, fondé à la fin du IVe siècle.

- Le Rhône était une frontière naturelle difficile à passer : il y avait au Moyen Age quatre ponts sur le Bas Rhône: Pont-St. Esprit, Avignon, Beaucaire et Arles, mais celui d’Avignon n’etait plus utilisable depuis le XVIIe s. et celui de Beaucaire depuis le XVe s. cf. l’article d’Abel Chatelain. pour beaucoup plus de détails.

Pourtant la Marche Nîmoise présente une prédominance de traits provençaux, notamment des traits phonétiques. Comment expliquer cela ? Je suis convaincu que ce grand fleuve, difficile à passer, n’a pas été un obstacle pour la communication entre les habitants des deux rives, mais le contraire. Les grandes routes du Nord et de l’Italie vers l’Espagne passaient par la région du Bas-Rhône. Il n’y avait pas de ponts entre Vienne et Pont St.Esprit. Lepassage du fleuve ne présentait pas d’intérêt avant Pont St.-Esprit, puisque la route suivait le fleuve. Mais à partir de cette ville il fallait choisir. Aller en Italie (Rome) ou vers l’Espagne (St. Jacques-de-Compostelle). S’il n’y avait pas de ponts, c’étaient des bateliers locaux qui transportaient les voyageurs ou les marchandises. Ce travail était tellement important que les bateliers de Beaucaire se sont opposés avec succès à la construction d’un pont jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

On comprend facilement que ces contacts journaliers entre les habitants des deux rives ont eu des influences sur leur manière de parler, aussi bien la prononciation que le vocabulaire. J’ai constaté personnellement le même phénomène dans les parlers des 3 derniers villages du col du Grand St.Bernard (Val d d’Aoste) et les 3 premies villages de l’autre versant du col (Valais suisse). Tous les mots avec un -ü- accentué sont prononcés avec un -i- dans ces villages des deux côtés du col du Grand St.Bernard.

Un sujet très intéressant serait d’étudier à quels champs sémantiques appartiennent les mots que les deux zones, la Marche Nîmoise et la rive est du Rhône ont en commun, en opposition au reste du domaine languedocien ou provençal. Par exemple le type darbon « taupe » ou amolar « aiguiser », s’arrêtent au Rhône, pata « chiffon » traverse à peine le fleuve mais va pas plus loin, tandis que jardin remplace ort dans une grande partie du Gard et de l’Hérault. Voir Lectures de l’ALF pour d’autres exemples qu’il faudra compléter par les données du FEW.

Mistral

Mistral manade et

manade et  manicle

manicle  manicle de cordonnier.

manicle de cordonnier. L’abbé de Sauvages (S2) ajoute que les majhoufos, majhofos infusées dans le vin sont un bon remède contre les engelures. Au singulier Qinto majhofo veut dire « quel coup, quelle bosse ».

L’abbé de Sauvages (S2) ajoute que les majhoufos, majhofos infusées dans le vin sont un bon remède contre les engelures. Au singulier Qinto majhofo veut dire « quel coup, quelle bosse ».

et

et