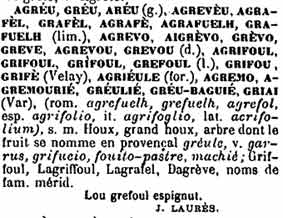

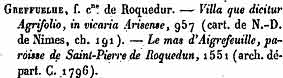

Agreu, grefuèlh « houx » vient du latin acrifolium « houx ». La première attestation agrefol date de 1398 dans le Voyage au Purgatoire de Saint Patrice, récit de Raimon de Perelhos (DOM). En latin médiéval agrifolio comme toponyme en 957 dans le Gard.

Le mot est assez bien conservé dans les patois (Thesoc.) Il couvre une zone qui va jusqu’à une ligne de l’embouchure de la Loire aux Vosges. Au Nord c’est le type houx < francique *hulis (cf. allemand et néerlandais hulst) qui domine. Cette répartition géographique est un des arguments pour la thèse que la langue d’oc dominait jusqu’à cette ligne Loire/Vosges. Voir à ce propos W.von Wartburg Evolution et Structure de la langue française « > Evolution-et-structure-p-64

Comme beaucoup de noms de plantes, surtout des plantes « peu utiles », acrifolium a subi toutes des transformations phonétiques imaginables. Voir Mistral ci-dessous et Pegorier pour les très nombreux toponymes comme Greffuelhe qui se trouve dans le Gard.

Voir aussi l’article bresegon, bresegoun, presegoun « fragon, petit houx ( ruscus aculeatus) ».

Agau. La rue de l’Agau à Nîmes tire son nom d’un canal qui « avait pour principal but d’alimenter les lavoirs destinés à la teinture et de faire mouvoir à son tour des moulins à blé qui, renfermés dans l’enceinte de la ville, pouvaient en cas de siège lui être d’un très utile secours. » (Source)

Agau Como Curar La Psoriasis Naturalmente. Nuevo Nicho De Alta Conversion. vient du latin aqualis qui signifiait « cruche à eau » ; le sens « canal » est attesté depuis le 4e siècle. Le mot aqualis comme adjectif signifiait en latin « qui a rapport à l’eau » et il s’est conservé spécialement dans le Gard sous la forme agyel ou ogyel avec le sens » vent de l’est » ou « vent du nord est » , c’est-à-dire le vent qui apporte la pluie.

Clap « pierre » s.m. clapa « éclat de pierre » s.f., clapàs « tas de pierres ». Ces mots font partie d’une famille dont la racine pré-romane klappa est répandue dans le Sud de la France, le Nord de l’Italie et en Catalogne. Clapa désigne en général « une pierre plate». Clap a pris un sens spécifique dans les Alpes-Maritimes (Thesoc). »auge des porcs ».

L‘abbé de Sauvages donne aussi le mot clap « pierre » et les proverbes: Las peiros van as clapas « le bien cherche le bien, la balle va au joueur » et Aco’s pourta las peiros as clapas « c’est porter de l’eau à la mer » .

Les dérivés. Clapás (+ –aciu) est provençal et languedocien. Un lecteur me signale que le nom traditionnel de Montpellier est masculin : lo Clapás (= le tas de pierres) et non las Clàpas (= les pierres) ».

Clapier est plutôt provençal. En ancien provençal un clapier est « l’ensemble des trous où les lapins se retirent; garenne à lapins », prêté au français au XIVe –XVe siècle.

Autres dérivés : languedocien aclapár « couvrir de pierraille; ensevelir »; occitan aclapo-mort « fossoyeur ». a Mende clapisino « terre rocailleuse »,

En ancien occitan a existé aclapar v. tr. « couvrir de pierres, ensevelir » Et an ben conegut vivatz / Que laintz ac home cassat, / Que las peyras an aclapat. Source: Dictionnaire de l’ancien Occitan. (lien direct). Ce sens est conservé dans aclapo-mort « fossoyeur ».

En français régional aclaper « ensevelir » est utilisé dans la pétanque. Voir René Domergue.

Il n’est pas toujours facile de distinguer la famille clap « pierre » de le famille klapp « coup », ine onomatopée, comme par exemple claparda « sonnaille »

Bau(s) « rocher escarpé dont le sommet est plat; précipice ». Le Pégorier donne exactement cette définition avec la remarque graphie préférable Baou et il répète la même définition sous bau, baus, bauso, balso. Etymologie: latin balteus, -i, m. qui a les sens suivants:

C’est cette dernière signification, attestée au Ier siècle, qui est à l’origine des mots occitans, principalement en provençal et en est-languedocien. Ce transfert « gradin circulaire » > « bande de rochers » s’est produit en Italie, Occitanie et en Catalogne.

Un transfert analogue s’est produit pour cingula « ceinture » > cengle « enceinte d’une ville » en Normandie, Flandres ( > néerlandais singel, Valais suisse sangla « chaîne de rochers »; cingulum > Barcelonette séngle s.m. « petites bandes recouvertes de gazon, entre des escarpements », Nice cengle « corniche d’une falaise » etc.

Un visiteur me fournit des exemples de bau dans la toponymie : près de Marseille, le Baou de Vespre dans Sainte Victoire ou le Baou de Bartagne à la Sainte Baume. Il est à noter que les géographes français ont copieusement massacré nos « noms géographiques », mais ont conservé le mot baou. Ainsi près de Toulon on trouve bien un baou de l’ Heure où ce dernier mot provient d’une confusion avec le vent du nord ( l’Aure)

A partir du sens « bande, ceinture » s’est développé le sens de obals « bûcher de fagots entassés en carré » (Aveyron), báa « tas de foin sur le pré »(Vaucluse), « gerbier, meule, tas de foin » ailleurs. Panoccitan donne dans la même catégorie sémantique abauç « bucher de fagots » et abauçar « faire un abauç« .

Bausan « balzane, tacheté, avec une bande de couleur blanche » en parlant des chevaux, baucent en ancien français, serait dérivé de balteus + anus. Dans le site le Saboteur vous trouverez plusieurs types de balzanes.

Balteus (arènes Nîmes) obaous (Aveyron)

ien un baou de l’ Heure où ce dernier mot provient d’une confusion avec le vent du nord ( l’Aure). Evolution sémantique: A partir du sens « bande, ceinture » s’est développé le sens de obals « bûcher de fagots entassés en carré » (Aveyron), báa « tas de foin sur le pré »(Vaucluse), « gerbier, meule, tas de foin » ailleurs. Panoccitan donne dans la même catégorie sémantique abauç « bucher de fagots » et abauçar « faire un abauç« .

Evolution sémantique: A partir du sens « bande, ceinture » s’est développé le sens de obals « bûcher de fagots entassés en carré » (Aveyron), báa « tas de foin sur le pré »(Vaucluse), « gerbier, meule, tas de foin » ailleurs. Panoccitan donne dans la même catégorie sémantique abauç « bucher de fagots » et abauçar « faire un abauç« .

Baltei dans les arènes Nîmes. obaous (Aveyron) bausanBausan « balzane, tacheté, avec une bande de couleur blanche » en parlant des chevaux, baucent en ancien français, serait dérivé de balteus + anus.

Baltei dans les arènes Nîmes. obaous (Aveyron) bausanBausan « balzane, tacheté, avec une bande de couleur blanche » en parlant des chevaux, baucent en ancien français, serait dérivé de balteus + anus.