Bouirons ‘civelles’ et la pisciculture...

Les bouirons sont les toutes petites anguilles, en français les « civelles : Jeune anguille, de la taille d’un gros ver, ainsi nommée à la fin de sa période larvaire,…TLF). En cherchant des attestations du mot arabic « espèce de moustiques », j’ai suivi les indications de E.Rolland Faune et j’ai retrouvé l’article du baron de Rivière sur les anguilles en Camargue intitulé :

Le baron de Rivière1, un homme très cultivé, donne un aperçu de l’histoire de la pisciculture depuis l’antiquité. Il fait des propositions pour développer l’élevage des anguilles en Camargue. Il a beaucoup voyagé et il conseille aux pêcheurs camarguais de suivre l’exemple des Hollandais. En effet l’élevage et la consommation de l’anguille y est/était importante. Mais la capture des civelles pour le marché asiatique et la pollution menacent la reproduction de l’anguille. Voir l’article dans Wikipedia. Plusieurs copains qui connaissent bien la Camargue, m’ont dit qu’il n’y en a plus pratiquement. Dans le cadre de l’Europe, il y a actuellement des tentatives de faire revivre l’aquaculture ou pisciculture des anguilles. Voir cet article en anglais.

Dans ses Considérations2 , le baron nous fournit plusieurs mots locaux camarguais.

Bouirons

L’ennemi le plus dangereux a été l’homme. Il n’y en a presque plus.

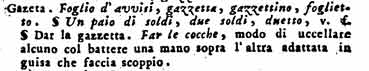

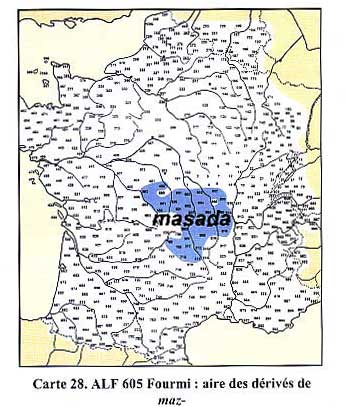

L’étymologie de bouiron est le latin botryo, botryonem « grappe de raisins », mot emprunté au grec. L’image ci-dessus explique bien l’évolution sémantique « grappe de raisins » > « grappe de civelles ». Antoine Thomas nous fournit une signification analogue et une explication plus précise:

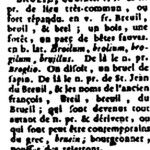

Le FEW (I, 467a) suit Mistral et classe birounado comme dérivé de bouiron. Comme il s’agit d’un article du FEW qui ne sera pas revu ni corrigé, j’ai consulté le LEI s.v. botryo, -onem. Là, il y a une remarque intéressante concernant l’influence du grec dans la Gallia Narbonenis . Le grécisme botro se serait répandu à partir de la colonie phocéenne en Asie Mineure et le type botryone aurait été créé dans le latin parlé dans la Gallia Narbonensis, ce qui expliquerait la survivance de bouiroun « grappe de vers enfilés pour la pêche des anguilles » en occitan (cf. ci-dessous Mistral) et botiro avec le même sens en catalan.

A plusieurs reprises nous avons constaté qu’un mot grec a été introduit en occitan et notamment en languedocien, directement par les Grecs et non pas par les Romains. Si cette explication vaut également pour bouiron c’est le grec βοτρυων évolué en botryon en latin languedocien de l’époque, qui est à son origine. Voir aussi l’article petas ou pedas.

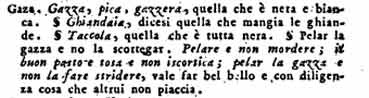

Fréderic Mistral a plusieurs significations et deux dérivés dans son Trésor:

Les autres mots camarguais que j’ai trouvés dans les Considérations du baron de Rivière, sont:

Les pougaou « anguilles de 500 gr environ ».

Les bomarenques « anguilles de 125 gr »

Les pounchurotes « petites pointues » synonyme de lufru.

Les margagnons ou lachinans, qu’on appelle soufflards dans quelques localités.

Le cod « filet à anguilles »

Les boutiques ou bascules, appelés serves dans le Midi. Ce sont des bateaux percés de trous en communication avec l’eau.

Les anguilles de dégout et dégoutter les anguilles. Degouttar avec le sens « égoutter » est un dérivé de goutte du latin gutta qui avait le même sens. Le verbe et le substantif dégou(t) sont assez courants en est-occitan.

En languedocien il y a un dicton sé noun plóou dégouto « se dit par rapport à tous ceux à qui échoit une chance au-dessous de leurs prétentions, mais encore passable »

___________________________________

- Il s’agit probablement de Louis de Rivière, maire de Saint-Gilles. C’est lui aussi qui a démontré la possibilité de la culture du riz en Camargue. ↩

- Consultable ici en format PDF: Considerations_Rivière ↩