Posté par

Robert Geuljans le 6 Juin 2017 dans

e |

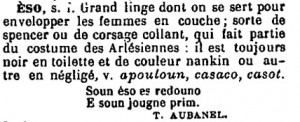

0 commentsèso « corsage près du corps du costume des Arlésiennes ». Étymologie : latin adjacens « qui est proche ». FEW XXIV,144 J’y reviendrai pour expliquer l’évolution sémantique.

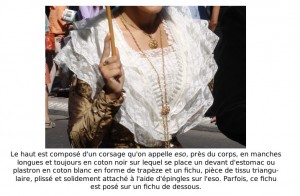

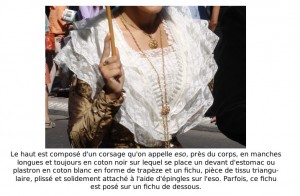

Dans le blog Nadine de Trans en Provence j’ai trouvé une description et une belle photo de l’èso de l’Arlésienne:

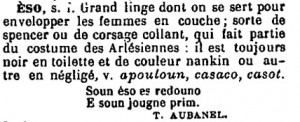

Mistral nous fournit deux définitions: 1. grand linge et 2. corsage.

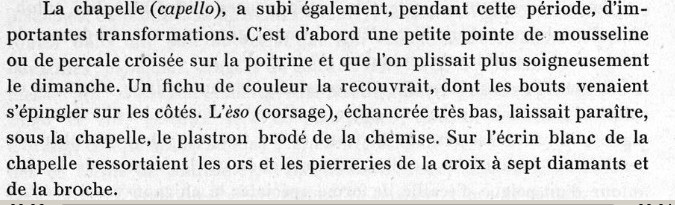

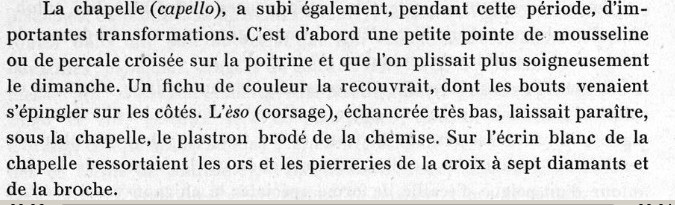

Bourilly Joseph, La vie populaire dans les Bouches-du-Rhône. Marseille, impr. Barlatier , 1921 décrit la capello et l’éso :

Mon ami Michel Fournier source inépuisable de renseignements sur le provençal m’écrit:

l‘eso est bien le corsage ou caraco, très ajusté, très près du corps, il est généralement de couleur noire, avec une jupe d’autres couleurs. Pour les tenues très habillées, l’eso est du même tissus que la jupe.

La chapelle ou « devant d’estomac » est une pointe plus ou moins riche de dentelles blanches qui s’épingle devant sur le caraco et que vient border le fichu plissé.

La chapelle, par ce qu’il permettait aux arlésiennes qui portaient une croix moins riche , de porter aussi, dissimulé sous la pointe de dentelles, de petits reliquaires.

L’évolution sémantique de èso.

Dans la Chanson de Sainte Foy (première moitié du XIe siècle) le mot aitz isssu du latin adjacens signifie « région, pays, endroit ». Un peu plus tard aussi « demeure, habitation ». Quand on est dans son habitation on se sent à l’aise et le mot aise prend dans des expressions comme esser, estar, tener, viure ad ais le sens « à l’aise, dans un état de bien‑être [matériel, physique ou moral » (Voir le Dictionnaire Occitan Mediéval s.v. aitz pour l’importante discussion de cette étymologie et la riche documentation! ).

Les Arlésiennes se sentent probablement très à l’aise dans leur èso. Cela doit aussi être valable pour le premier sens donné par Mistral.

Capello ou chapelle « partie des vêtements des Arlésiennes qui couvre les seins » d’après Auguste Brun vient d’après le FEW III, 286 du latin cappella « petit manteau »,un mot qui a en effet pris de nombreux sens plus ou moins techniques.

le ciel se mascare

le ciel se mascare