Baiasse, badasso 'lavande fine'

Baiassa « lavande fine » en dauphinois, bayáso dans les Hautes-Alpes est un mot d’origine inconnue. Le Thesoc donne plusieurs attestations dont badafo dans la DROME et les HAUTES-ALPES, et. avec la remarque « lavandin sauvage, vieilli ».

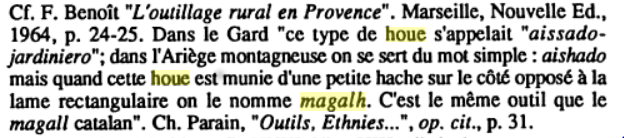

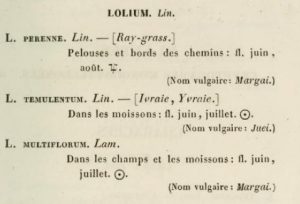

Le FEW1 réunit dans le même article baiassa et les formes avec un -d- comme provençal badasso « nom générique des plantes ligneuses aromatiques », le « thym » à Forcalquier et à Apt, le « pulicaire » à Marseille, appelé badaflo à Arles, mais le badaflo est un « plantain pucier » dans les Bouches-du-Rhône2. Le suffixe avec tantôt un -f- tantôt un -ss-, suggère comme origine le gaulois -asta ajouté à une racine préromane *bat- > *batasta.

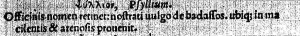

Solerius (1549). Le psyllium s’appelle chez nous badassos. En botanique c’est maintenant le plantago psyllium L., en français le plantain des sables ou herbes aux puces.

Solerius (1549). Le psyllium s’appelle chez nous badassos. En botanique c’est maintenant le plantago psyllium L., en français le plantain des sables ou herbes aux puces.

pulicaire

pulicaire  plantain pucier

plantain pucier

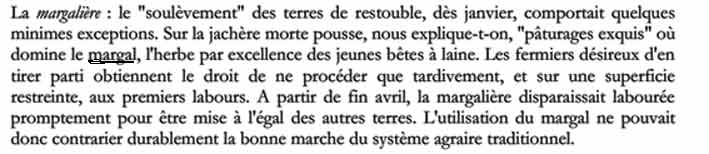

A Marseille on utilisait une badafo « un rameau de bruyère sur lequel on faisait monter les vers à soie pour faire des cocons », mais pour l’abbé de Sauvages(S1) la badafo est la lavande fine dont on tire une huile essentielle fort chère. Un badafié ou badassièiro est un « lieu rempli de lavandes » (M). Autres dérivés : baiassar « couper la lavande », baiassièra s.f. « côteau de lavande » (Die, Schook),

Rolland Flore VIII, 195 ne connait pas ce mot avec le sens « lavande », mais il cite un article:

Dans son numéro de mai 1909 la Revue Alpine de Lyon a publié, pages 187-196, un intéressant article sur la lavande par M. L. LAMOTHE, de Grand-Serre (Drôme). Nous y apprenons que « la livande pousse d’elle-même dans les zones incultes de dix-neuf de nos départements ». Suit la liste. « Nous lui devons beaucoup dans les communes pauvres du Sud-Est, nourries par le troupeau, de là, l’affection que nous avons pour elle et ce mot très juste : bonne baïassière vaut mieux que champ de blé. » M. Lamothe cite, à cette occasion, une lettre provençale que lui a écrite Mistral après la publication de son propre livre : Lavande et Spic. – L’article de la Revue Alpine traite des variétés, de la distillation et de l’essence. – H. G.

Mon collègue Pierre Gastal, auteur de Nos Racines Celtiques – Du Gaulois Au Français. Dictionnaire. Editions Desiris, 2013, propose une origine ligure:

BAIASSA (nf, nord-prov.) : lavande.

Fr. rég. bayasse (fleur de lavande) ð baïassière (pente montagneuse où pousse la lavande sauvage). Du gaulois ou plutôt du ligure car c’est une plante méditerranéenne. Toponymes : Bayasse, hameau du Mercantour (com. Uvernet-Fours/AHP) ; Bayasse, lieu-dit de Ventavon/HA (dont la géographie confirmerait une origine ligure).

Vous trouverez une description des différentes sortes de lavande dans le site du Musée de la lavande :

La raccolta della lavanda selvaggia si praticava nelle baiassières (compluvi), luoghi dove crescevano le lavande chiamate in dialetto « baiasses«

______________________________________________