gerbo baude ‘fête’

Gerbo baude . Etymologie germanique bald « hardi ».

La Gerbaude à La Rochette

Un visiteur m’écrit:

BAUDE – : de l’ancien français « baud » = joyeux – ardent, (a rapprocher aussi de Ebaudir).

Origine probable de la mythologie Balte.

Du dieu LAUKOSARGAS, gardien des champs et protecteur du blé, auquel il convenait d\'offrir la dernière gerbe fauchée.Normalement la « Gerbe baude » est le nom de la fête qui termine les moissons.

Les gros travaux des champs étaient faits en commun avec l’aide de tous les habitants du village. A la fin des moissons, si tout s’était bien passé, on hissait la dernière gerbe du dernier gerbier au sommet de celui-ci. C’était l’offrande au ciel, de la gerbe la plus belle et la plus grosse en guise de remerciement pour sa protection.

Il est probable que dans les temps anciens, la gerbe dernière était brûlée sur un autel et devenait ainsi cette gerbe ardente, à la fois gerbe d’or et gerbe joyeuse qui assurait la bienveillance des dieux.

Cérémonie païenne à l’origine, la tradition s’est maintenue au fil du temps et s’est transformée en fête religieuse avec la bénédiction des blés puis en fête populaire pour marquer la fin des moissons.

Avec la mécanisation et dans certaines régions où le blé ne représente qu’une culture minoritaire, la fête de la gerbe « baude » s’est déplacée vers d\’autres saisons et d’autres gros travaux. Dans les pays de vignes, par exemple, la gerbe baude (dite aussi gerbaude) sanctionne la fin des vendanges. C’est l’occasion de réunir tous les participants autour d’une table bien remplie avant la dispersion des ouvriers saisonniers.

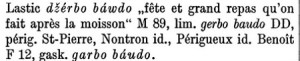

Dans l’article *bald- « hardi » du FEW XV/1,30 je trouve le paragraphe suivant:

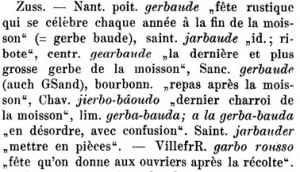

Le message de mon visiteur m’a suggéré de chercher aussi la combinaison de deux mots gerbaude dans le FEW et en effet dans le volume XVI,p.14 je vois que l’extension géographique est bien plus importante, elle va de Nantes jusqu’à Villefranche-de-Rouergue:

Dans mon village, Saint Amans de Pellagal, se trouvent quatre lieux-dits comportant le mot Baoudo qui a été traduit par Baude, dont Tuquo de Baoudo, lieu d’une ancienne motte castrale. Mes recherches vont dans le même sens que les vôtres et m’amènent à cette conclusion : La jierbo baoudo ou garbo baoudo (la gerbe joyeuse) est la traditionnelle fête et le régal (repas) offert à la fin de la moisson. La francisation donne baude qui a donné s’esbaudir « rire, s’amuser ». Mais pourquoi appeler ainsi cette « colline de la joie »? Peut-être parce que c’est sur cette éminence que se déroulait la fête païenne où il était d’usage dans certaines régions de brûler la dernière gerbe récoltée sur un autel.

J’en suis arrivé à cette conclusion en consultant une ancienne chronique locale du début du XVIIème siècle, parlant d’anciennes traditions, traduite par un habitant.

Je vous remercie infiniment de partager vos connaissances dans votre page.

Voir aussi l’article Baude nom d’une rue à Manduel