Pompilh "mollet" et l'anglais "...

SharePompilh « mollet » vient du latin pulpa « partie charnue du corps des animaux, sans graisse et sans os » et par extension « partie tendre de quelque chose, e.a. mie de pain ».

Le sens de pulpe « partie charnue du corps » a été admis par l’Académie Française de 1694 jusqu’à 1878 comme « terme didactique » pour la langue française , mais il n’est vraiment vivant que dans les parlers occitans (poupo) et franco-provençaux (porpa, pourpa), comme ses dérivés poupu, paoupu « potelé ».

A Marseille un poupas est « un morceau de viande de mouton » mais à la montagne, à Barcelonnette un poupas de terre de la »terre trempée par les eaux ».

Le franco-provençal et l’occitan ont gardé poulpe avec le sens « mollet », sens qui doit avoir existé en latin parlé, parce qu’on le trouve dans toutes les langues romanes, (italien polpa, catalan, portugais polpa « pulpe ») et le mot officiel du latin sura a disparu1.

En occitan comme en franco-provençal2 ce sont des dérivés qui gardent cette signification : Genève porpü, en Savoie porpé, porpet, à Trièves (Isère) pourpi, porpil (SchookT), et dans les Alpes-Maritimes pourpon. L’italien a un autre dérivé polpaccio « mollet » attesté depuis 1385.

En languedocien on a inséré un -m- : poumpil sous l’influence de la famille pomp- qui dans la même région désigne des « galettes, des gâteaux ronds ». (Nous ne pouvons pas supposer que les Languedociens sont des cannibales, même si, parfois il y a des pompilhs tentants). A Castres pounpilhat se dit de quelqu’un « qui a de gros mollets ». Dans quelques endroits pulpa désigne d’autres parties du corps : Grenoble pourpi, Nice pourpoun « paume », dans le Tarn et Garonne poumpil est la « pommette ».

Au XVIe s. latin pulpa a été emprunté par le français avec le sens « partie charnue des fruits et légumes » et remplace l’ancien poulpe qui était homophone de poulpe < polypus « octopus ». Anglais, néerlandais pulp, espagnol pulpo

Anglais pulp a eu une évolution intéressante. Pulp est le mot pour « pâte de fruits » etc, mais aussi pour « pâte à papier » ce qui a abouti à « papier de mauvaise qualité » > « papier utilisé pour les livres bon marché » > « livres bon marché » > « littérature de gare » ou meilleure traduction « de sensation, parlant de crimes, violences, scandales ». dans Pulp fiction

Il y a maintenant la Pulp TV!

__________________________________________

- Poulpe « mollet » apparaît une fois dans un dictionnaire français, celui de Philibert Monet en 1636, mais le père Monet est Savoyard, il vient de Bonneville (Hte Savoie), et son témoignage est donc suspect ↩

- cf. Thesoc pour la répartition géographique ↩

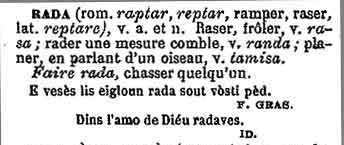

L’étymologie n’est pas tout à fait claire. Une forme *rasitoria « baguette qu’on passe sur une mesure quand elle est trop pleine » aurait abouti

L’étymologie n’est pas tout à fait claire. Une forme *rasitoria « baguette qu’on passe sur une mesure quand elle est trop pleine » aurait abouti