Cabessaou "coussinet"

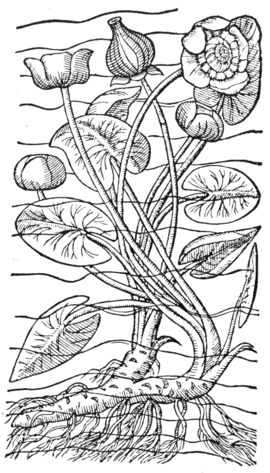

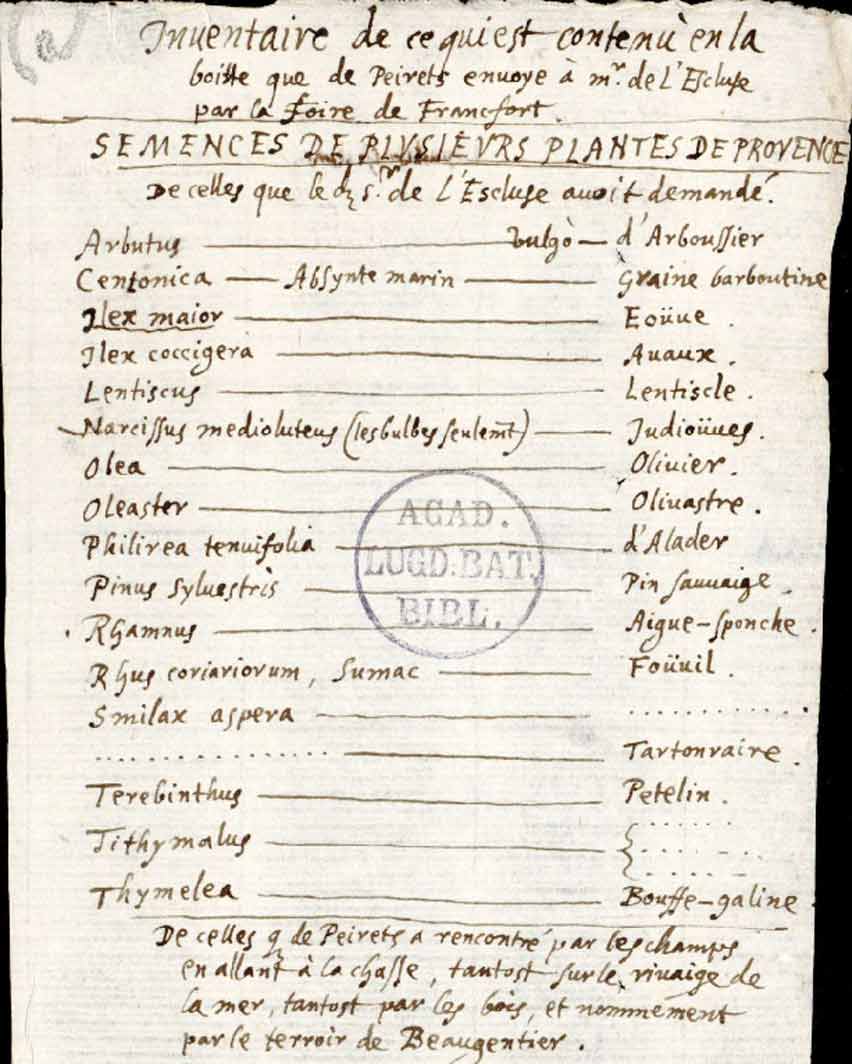

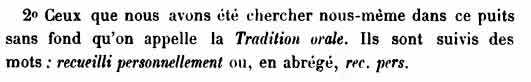

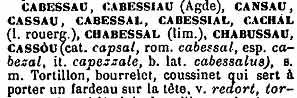

Cabessaou « tortillon, bourrelet, coussinet qui sert à porter un fardeau sur la tête ». Une image d’un cabessaou par René Domergue (Montpezat). L’étymologie est capitium qui en latin signifie « ouverture pour la tête dans une tunique ». Mistral donne les formes suivantes:

La forme la plus courante est cabessaou avec un –e-.

La forme la plus courante est cabessaou avec un –e-.

Il y a un autre groupe de mots qui y ressemble beaucoup, dont le verbe cabussar « plonger avec la tête en avant ». Ce verbe et ses dérivés, qui sont très fréquents dans tout le domaine occitan, sont classés par le FEW dans l’article caput « tête, pour des raisons d’ordre phonétique.

Dans le Thesoc je trouve s.v. « tortillon » les formes cabessal, cabessala, cabelhada, capelada et capeluda dans lesquelles il y a manifestement de l’influence du mot caput et de ses nombreux dérivés.

Un visiteur originaire de la Vaunage m’écrit:

Bonjour,

Je ne trouve nulle part le mot cabusaou ou cabusau.

Le cabusaou était confectionné avec un « sac à patates » bourré de paille.

Il enserrait la tête et portait sur les épaules du porteur pendant les vendanges.

Il fallait bien sûr quelques coutures pour lui donner la bonne forme.

La comporte était posée dans un rang, le porteur (qui ne portait rien à ce moment là) ou les coupeurs vidaient les seaux dans la comporte. Une fois pleine, un vendangeur aidait le porteur à poser la comporte sur la tête du porteur (d’où le nom comporte, porter avec), ou plutôt sur le cabusaou. Le poids était donc réparti sur la tête et les épaules du porteur.

Double avantage par rapport à la hotte, on ne porte que quand c’est plein ou vide; on porte sur la tête et les épaules.

Ici, en Vaunage, 10 km à l’ouest de Nîmes.

J’ai été porteur en 1969, et le tombereau été encore tiré par un cheval.

N’ayant pas trouvé cabussaou avec ce sens dans l’Alibert, ni dans le Trésor de Mistral1, je me suis adressé à Gérard Jourdan, qui m’avait envoyé la description de la Culture de la vigne ne Languedoc au début du XXe siècle faite par son père. Il m’a donné la réponse détaillée que voici:

Bonjour Robert,

hé non ! ce terme de cabusaou n’est pas dans le vocabulaire de Montagnac ; chez moi, donc, les ustensiles de la vendange étaient les suivants :

un seau (d’environ 8 litres) rempli par le coupeur ( lou coupaïré),

le leveur de seaux récupérait le seau plein (lou farrat) et le vidait dans une comporte en bois (environ 100 litres) la semal dans laquelle lou quichaïré, avec lou quichadou, comprimait cette vendange.

Quand la semal était pleine, elle était soulevée par deux porteurs avec deux gros leviers : les sémaillés et transportés jusque sur la charrette équipée de ridelles en fer (vous avez un schéma de cette charrette dans le document de mon père).

Donc chez nous rien de ce cabusaou.Mais j’ai quelques souvenirs qui s’apparentent un peu à cet objet.

Lors de vendanges dans la région de Lunel ( donc pas très loin de la Vaunage), dans les années 1970, je me souviens d’avoir utilisé le seau comme chez moi mais on le vidait dans une comporte en zinc, plus petite que la nôtre, emportée vers le tombereau par un porteur qui la plaçait sur sa tête protégée par un tortillon de jute et de ficelle.

Je me demande d’ailleurs comment le porteur de la Vaunage portait une comporte même plus petite que la nôtre, ou alors c’était plutôt une hotte qu’il portait sur les épaules.De la même façon, je me souviens d’avoir vu ma grand-mère espagnole ( native de la région de Murcie) transporter un cuvier plein de linge de sa maison au lavoir du village ( à Montagnac) sur la tête qu’elle protégeait avec le même tortillon que pour les vendanges.

Enfin, toujours à Montagnac, je me souviens d’avoir « badé » (regardé curieusement) l’ouvrier du fournisseur de charbons, François Carminati ( qui était un copain à mon père) en train de transporter des sacs de boulets de charbon (qui devaient faire au moins 50 kg) sur la tête et les épaules qu’il protégeait avec un sac de jute qui lui couvrait la tête et les épaules, mais je ne me souviens pas s’il était rempli de paille.

Grâce à la coopération de mes visiteurs, nous apprrenons que non seulement les formes variaient beaucoup, mais aussi l’utilisation du tortillon. La description de la vendange à Montagnac par Raymond Jourdan est très instructive.

- J’avoue avoir mal cherché ↩