Borio

Boria, borio s.f. « métairie » en fr. rég.borie « francisation du terme provençal bóri (masculin).

Ceci n’est pas un bóri mais une capitelle.

Ceci n’est pas un bóri mais une capitelle.

Christian Lasure écrit à propos de ce mot :

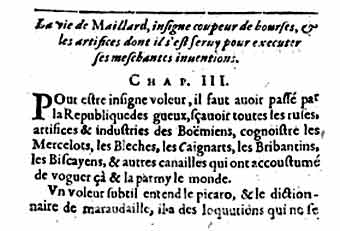

« employé au 19e siècle uniquement dans le sens péjoratif de « masure », de « cahute » (comme l’indique Frederic Mistral dans son Tresor doû Felibrige) après avoir désigné une « ferme » aux 17e et 18e siècles (ainsi que l’attestent la toponymie et les documents d’archives), le mot borie, pris dans l’acception nouvelle de « cabane en pierre sèche », a été popularisé par certains archéomanes provençaux de la 2e moitié du 19e et du début du 20e, pour habiller archéologiquement un objet d’étude purement ethnologique et par trop contemporain; ce contresens, qui réserve aux vestiges de l’habitat rural saisonnier ou temporaire une appellation qui ne s’appliquait qu’à l’habitation permanente, a été repris par Pierre Desaulle dans les années 1960 avec son livre « Les bories de Vaucluse » (3), par Pierre Viala dans les années 1970 avec son musée de plein air « Le village des bories » (4) et enfin par le Parc du Luberon dans les années 1990 avec son livre touristique « Bories » (5); la vogue du terme a même gagné le Périgord dans les années 1970, non sans y entrer en conflit avec l’acception d’ « exploitation rurale », de « ferme isolée » auquel ce mot était cantonné jusque là dans cette région; »

Etymologie : latin bovaria un mot qui a a été créé au Moyen Age avec le sens « étable pour les bœufs » dans la langue de l’administration et des abbayes. FEW I, 476. Sens adapté et conservé à Valleraugue (Gard), où il n’y a pas de bœufs : borio « bergerie en haut des montagnes » Atger,p.10.

En ancien occitan boaria signifie « métairie », borio en languedocien. Ni le sens « masure », ni le sens « cabane » sont attestés dans les dictionnaires dialectaux. C’est un sujet à approfondir…

Un visiteur me confirme: « Dans le carron de Sigean (11130) je trouve pour 1538 2 bories qui sont bien des métairies – et en aucun cas des capitelles !!! »

La dormeuse a consacré un article aux vestiges de La Bouriette à Pamiers (Ariège). Une illustration parfaite de ma devise « Parcourir le temps c’est comprendre le présent ».

Avenue de la Bouriette (Pamiers) Photos de la Dormeuse.