Boulechou

Boulechou « filet de pêche utilisé sur l’étang (sc. de Thau), tiré par deux nacelles » (Covès). Alibert boleg, bolieg « boulier (filet de pêche); pêche à la traîne. Dérivé bolejon « filet de pêche à mailles étroites ». Catalan bolitx. Bouletchou vient du grec βολος (bolos) emprunté par les Romains > latin bolus « coup de filet ». Une vidéo sur la pêche au bouletchou. à Mèze.

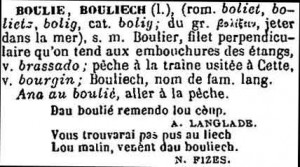

Le boulechou [boulétchou] qui s’appelle ailleurs boulié, bouliech (Mistral) et en ancien occitan bolech (Levy) a subi une métamorphose en passant au français pour devenir un »boulier« .

Pourtant le boulechou « boulier » n’a rien à voir avec la pétanque.

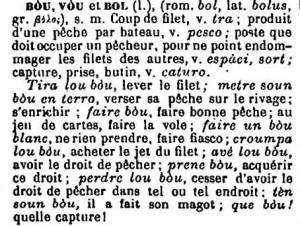

L’histoire de ce mot est assez amusante et montre l’ignorance des Français de la langue occitane. En occitan existe le mot bòu « coup de filet; produit d’une pêche par bateau; poste que doit occuper un pêcheur pour ne point endommager les filets des autres ». Mistral donne les formes bòu, vol et bol pour le languedocien. Tira lou bòu « lever le filet ». L’étymologie de ce mot est le latin bolus « coup de filet » ou directement le grec βολος .

Mais il y a un autre bòu ou buou en occitan. Il faut dire que ce bòu venant du latin bovem « boeuf », est plus connu et les francophones ont confondu bolus > bòu « coup de filet » et bovem > bòu « boeuf » de sorte que nous trouvons dans le TLF s.v. boeuf : « Bateau-bœuf, chalut-bœuf. Le chalut-bœuf est un filet tiré par deux bateaux opérant comme une paire de bœufs traînant une charrue« (A. BOYER, Les Pêches mar., 1967, p. 54). » Cette explication de A.Boyer est erronnée bien sûr. Il s’agit d’une forme d’explication qu’on appelle étymologie populaire, mais l’image est tellement forte qu’on a appelé le même type de filet tiré par un seul bateau une vache.(Je n’ai pas encore retrouvé l’attestation). Voir pour une histoire analogue l’article ser volant.

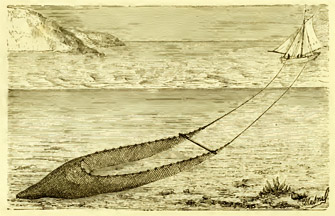

D’après le TLF le boulechou s’appelle en français la « dreige », le « gangui », la « drague » ou « chalut » (…) et est constitué par une poche conique ou quadrangulaire fabriquée en filet, qui est traînée sur le fond, l’ouverture béante (BOYER, Pêches mar., 1967, p. 53).

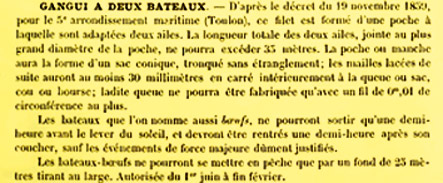

Mon texte et l’image ci-dessus viennent de Henri de la Blanchère, La pêche et les poissons. Paris 1868. Vous voyez qu’en 1830, bien avant les décrets de Bruxelles, il y avait déjà une réglementation très stricte concernant la pêche avec lou boulechou.

Le contrôle n’a pas été assez sévère, puisque de nos jours le Chalut pélagique ou le boulouchou ou boulier ou gangui est un piège à cétacés. Prises accessoires de cétacés, une menace pour la biodiversité.La flotte française de chalutiers pélagiques est, de loin, la plus importante d’Europe. Voir le site de Greenpeace pour plus d’information.

Le mot français boulier « long filet à poche traîné par bateau le long des côtes ou tendu aux embouchures des étangs salés » est un emprunt à l’occitan. Le dictionnaire de Bescherelle de 1845 hésite entre différentes graphies : boulier, boulièche, boullière, bouillette, bouliche, boulèch. Voir à ce propos le TLFboulier.

Le fils de Raymond Jourdan de Montagnac m’a envoyé en commentaire :

Bonjour,

dans ses souvenirs, mon père évoque un bateau, au Grau d’Agde, qu’il appelle « mourré dé porc »(bateau à l’étrave camarde) qui servait pour la pêche avec un filet tiré par deux bateaux appelés en français bateaux-boeufs.

Dans Mistral (page 1078), je trouve à l’article VACO, BACO, BAQUE, VACHO la définition suivante :

« faire la vaco » : se dit d’une tartane qui traîne un filet de pêche, par opposition à « faire lou buou », qui se dit de deux tartanes qui traînent un filet de conserve.

On retrouve donc la vache et le boeuf comme vocabulaire de la pêche en Méditerranée.

J’aimerais connaître la source de Mistral. Dans son article boulier, boulietch il écrit que le bouliech est une méthode de pêche sétoise.

La forme bòu du latin bovis « boeuf » est très, très rare en occitan, et même inconnue en languedocien où on dit biou (Voir le Thesoc). Bòu, bol signifie « coup de filet » et vient en effet du grec βολος comme il écrit. A un moment quelqu’un, un estranger ?, a confondu le bòu et le biou, pour rigoler, ce qui a abouti au chalut-boeuf, et la vache. Faire un bòu blanc « ne rien prendre » (Mistral).