Espantar

Espantar « épouvanter, surprendre, impressionner, étonner ». Tu m’espante! en français régional. Espantar a la même étymologie que français épouvanter. latin *expaventare qui n’est pas attesté mais qui a dû être formé très tôt en latin parlé puisqu’on le retrouve en italien spaventare, en catalan, espagnol et portugais espantar. Les formes espand, espantable ont également existé en ancien et moyen français :

Nouveau et important: Voir le Dictionnaire du Moyen Français (DMF) ! avec de nombreux exemples, des liens, bibliographie, les etyma, etc. Vous arriverez sur la page où la recherche se fait à partir d’un étymon. Pour *expaventare cliquez dans la première ligne sur E, dans la deuxième ligne sur X et dans la troisième sur P, ensuite choisissez *expaventare. Vous trouverez les 38 articles.

En occitan moderne et en français régional le sens s’est plus ou moins affaibli par l’ usure comme cela arrive souvent aux mots expressifs. D’autre part espanter devient de plus en plus courant dans des blogs, forums etc.

En occitan moderne on trouve à côté des formes espantar des formes avec –v- : espaventá, espraventá, espabenta, qui sont probablement refaits à partir du substantif espavent « épouvantail ». Voir aussi le Thésoc, s.v. « épouvantail » pour l’ouest-occitan. En provençal comme dans des localités du Gers, Haute-Garonne et des Hautes- Pyrénées on trouve un autre dérivé en ale : espaventau.

Emprunté au français: breton spount et spoñtus « épouvantable ».

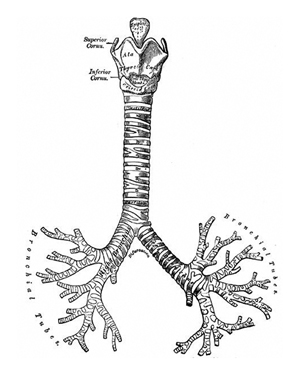

canne du poumon

canne du poumon