Figa

Figa, figo « figue ». Etymologie : latin ficus qui désignait aussi bien l’arbre que le fruit. Le premier sens a été conservé en italien fico et en basque bikku, le deuxième en espagnol higo, portugais figo et en basque iko. Les formes galloromanes pour nommer le fruit viennent d’un pluriel *fica comme le catalan figa.

Au figuré far la figo « se moquer de quelqu’un ». Claude Marco, qui se qualifie « anecbotaniste », m’a fait parvenir un commentaire sur les traditions populaires en rapport avec le figuier et la figue, trop riche pour être inséré ici. Je le joins donc en format PDF.Figuier_Claude Marco

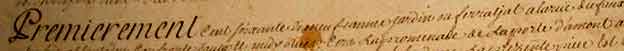

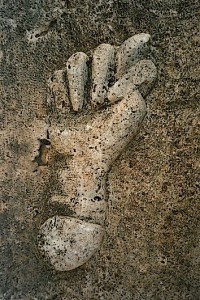

Une expression et un geste qui remonte très loin dans l’histoire. J.M Lombard y consacre un article La main-figue ou mano-fica. Prélude à une célébration du figuier de la connaissance. la dans son blog, d’où je tire cette image.  Un bas-relief d’époque romano-berbère trouvé en Libye. 1er siècle (Photo Lamblard).

Un bas-relief d’époque romano-berbère trouvé en Libye. 1er siècle (Photo Lamblard).

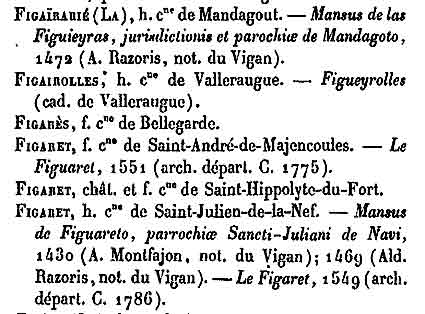

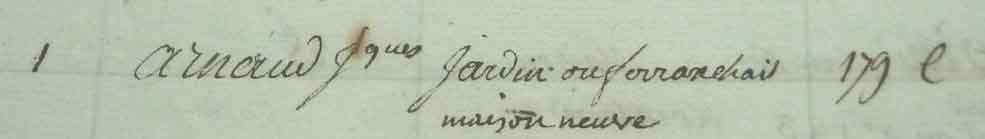

Dérivés : figon « petite figue », figueto « idem ; petite bouteille pour les essences « . Figuiera « figuier ». Provençal et languedocien figueiroun « arum tacheté ou Gouet ou Pied de veau » à cause de sa forme. La racine sèche du figeiroun est un bon cordial selon l’abbé de Sauvages. Egalement limité à ces deux régions est le dérivé figaret « variété de châtaignier hâtif, dont les châtaignes se détachent du hérisson quand elles sont mûres » Voir la page Castagno s.v. figaretto.

Château de Figaret à St-Hypolite du-Fort (30) Figueroun

De nombreux toponymes. Figaret peut faire référence aux châtaignes ou aux figues.

Prêté au français : figue, et à l’anglais fig « le fruit ou l’arbre »; expression not care a fig for « ne pas se soucier de » mais attention!! son homonyme fig est obscène « consists of making a fist with the thumb placed between the index finger and the middle finger. » (Voir ce lien, en bas de la page). Néerlandais vijg; mais un oorvijg est une « gifle ». Allemand Feige mais Ohrfeige « gifle » (ne loupez pas cette video à la Rémi Gaillard).

La feuille de figuier a joué un rôle important dans la sculpture et la peinture. L’origine est probablement la Bible: c’est avec une feuille de figuier que Adam et Eve couvrent leur honte et leur nudité !