Bajana

Bajana « soupe de châtaignes ». La Bajana est une soupe de châtaignes sèches cuites à l’eau » (Vallée Borgne des Cévennes). D’après l‘abbé de Sauvages les brizos ou bajhanos sont des « châtaignes brisées. L’abbé écrit que la bajhana ou couzina est le potage et la bajhanado le ‘bouillon aux bajanes qui est un excellent incrassant dont on a vu de bons effets sur les poitrines délabrées, lorsqu’elles se rencontrent avec un estomac robuste; rencontre fort rare.

Charles Atger raconte p.9 qu’autrefois; à Valleraugue (Gard) les Caussenards après la saison remontaient sur leur plateau à la fin de l’automne avec les blanchettes ou badjanat « châtaignes sèches » leur revenant. Bajanar signifie ‘tremper dans l’eau’ en parlant des légumes, de la morue etc.’ Les paysans de la région au nord d’Uzes sont des bachalan, ceux de Marsillargues des bajan. Voir sous bachalan. Pour une recette suivez ce lien

La bajana est aussi connue en Provence, mais quand on n’a pas de châtaignes, on se débrouille avec des haricots; Simon-JUde HONNORAT donne pour le mot

bajanada :dial. Languedoc.: « bouillon de bajanes. »

Dial. Haute-Provence : « quantité de haricots ou de lentilles, qu’on a fait cuire en bajanes,

c-à-d. pas entièrement, pour être mangés en saugrenée.

Etymologie : dans l’antiquité la ville Baiae (région de Naples actuellement appelée Baia, un quartier de la commune Bacoli) était fameuse pour ses eaux thermales. Voir l’article intéressant Baïes de Wikipedia. Virgile et Horace en font l’éloge dans leurs poèmes. L’adjectif bajanus, fém. bajana a pu signifier « baigné, mouillé, trempé ». Le FEW I, p.205 explique l’évolution sémantique et la généralisation du sens « eaux termales » > « trempé » en parlant des légumes secs. Ensuite au figuré bajan a pris le sens « nigaud » , très fréquent pour les fèves et autres légumes secs.

Une autre possibilité est que les bajanae étaient une espèce de fève provenant de Bajae, qu’on préparait en les faisant tremper . (Voir ci-dessous à propos de l’italien baggiana). Dans mon dictionnaire latin je trouve : . bajanas elixas «des… ? cuites à l’eau ». Le nom du plat a ensuite été transféré à d’autres légumes trempés et cuits.

Voir aussi ci-dessus bachalan.

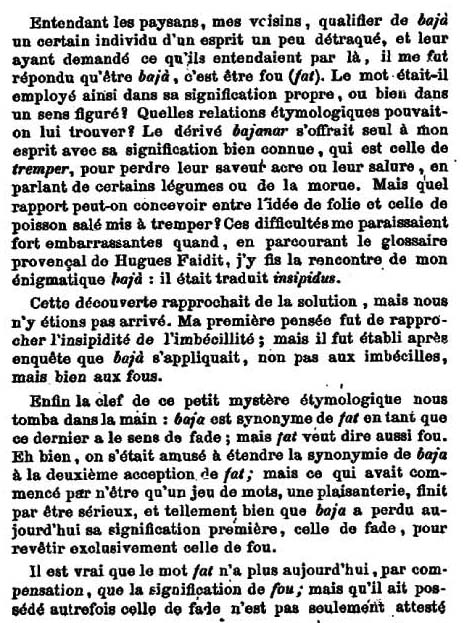

J.P Durand, Etudes de philologie et linguistique aveyronnaises, explique le sens de baja ‘fou’ dans l’Aveyron du XIXe siècle:

Le grand philologue Paul Meyer conteste cette étymologie dans son compte-rendu dans Romania 1880, p.153 et il propose comme étymologie l’italien baggiano. Mais en consultant le Garzanti linguistica je vois que baggiano signifie ‘niais, crédule, peu intelligent’ et qu’il s’agit d’un emploi au figuré de baggiana » une fève avec des grains très gros » et au pluriel des « mensonges ». L’étymologie qu’il propose est bajana dérivée du nom de la ville de Baiae. Dans le dictionnaire italien baggiana est défini par sciocco qui signifie non seulement ‘niais’ mais aussi ‘insipide, fade’. Là nous sommes tout près du Donatz proensals de Hugues Faydit qui traduit baias par ‘insipidus’. L’association d’idées ‘fève’ > ‘niaiserie, bête’ semble être internationale. Voir favalise et favasso.

D’autres propositions dans le Dizionario Etimologico Italiano .