Massacan, mascagnar

Mascanhar « charcuter, manier malproprement » fait partie d’un groupe d’emprunts des parlers occitans aux voisins italiens, comme le piémontais massè « tuer », italien amazzare.

L’italien mazzacane, littéralement mazza + cane « tue + chien », est un mot des maçons et désigne la « caillasse ». En ancien occitan est attesté le massacan » pierre de blocage » (1427) Dans la Vaucluse un massacan est « un caillou pour boucher les interstices des murs en pierre sèche ».

,

Des massacan

En languedocien le verbe mascanhar a pris le sens péjoratif « charcuter » , mais dans le Quercy il signifie , « travailler péniblement, fatiguer » d’après Mistral. Une estrangère installée à Montauban confirme cette signification. Dans son site elle elle écrit :

Mascagner. Depuis que j’habite ici , je n’ai pas encore pu réussir à traduire ce mot . Je ne peux que vous l’expliquer … plutôt tenter de vous l’expliquer . C’est à la fois peiner beaucoup mais surtout dans de mauvaises conditions , de force, de temps, de lieu , bref ce serait quelque chose comme “s’emmerdouillaminer” . Et encore sans la certitude de réussir !! Bref , je viens de “mascagner” pour vous traduire ce mot.

Dans les Oeuvres complètes de Victor Gelu avec la traduction littérale en regard (1886),

Massacan. Au propre, pierre bonne pour assommer un chien. Caillou brut. Moellon à bâtir. Au figuré, lourdaud. Maladroit. Stupide. Le père Faou n’avait jamais été un aigle : il ne se faisait aucun scrupule d’en convenir. Lorsqu’il se

présenta pour être ordonné prêtre, son évêque, peu satisfait, sans doute, des résultats de l’examen

qu’il lui avait fait subir, faisait beaucoup de difficultés pour lui conférer la prêtrise ; mais le jeune

diacre Faou dit au prélat : Mounsignour, sabi ben que sieou un massacan ; mai quant un maçoun

bastisse un bel oustaou, se li mette dé bèlei peiro dé tai, li fa tamben passa fouesso massacan. Vou

n’en foou dé massacanà l’Égliso : é ben ! ieou n’en serai un . . . Et grâce à la naïveté de sa remarque,

l’abbé Faou fut ordonné prêtre, quoique massacan.

Au figuré massacan peut devenir » grosse omelette avec de menus morceaux de viande » et une massacanayre devient une cuisinière sans finesse, gargotière », d’après le FEW. Mais là j’ai un petit doute. Dans le TLF je trouve sous le mot masse : Du latin massa «pâte; masse; tas», empr. au grec ‘madza’ «espèce de grosse crêpe d’orge mêlée d’huile et d’eau». Une grosse omelette ressemble beaucoup à une grosse crêpe!

Ce groupe d’emprunts est dérivé d’une forme *mattea « massue » qui n’est pas attestée en latin mais qui est à la base de toutes les formes dans les langues romanes, comme par exemple ancien occitan massa « arme de choc formée d’un manche et d’une tête de métal, souvent garnie de pointes ou évidée en ailettes » et français masse « gros marteau », catalan massa, italien mazza, espagnol maza, anglais mace « sorte de mallet ou club de golfe », néerlandais matsen « frapper » (flamand; Maastricht matshamel « merlin »), déjà chez Kiliaan : « mats-hamer fland. j. her-hamer. Cestra, malleus militaris ». Giorgio (Facebook) m’a écrit : « En pièmontais, la « massùca » (le u se lit comme en français) est encore la massue et nous disons « massùch » (le ch se lit c) à une personne qui a la tete dure. »

Un démon armé d’une massue enfourne les damnés dans la gueule du Léviathan (Conques)

massa à ailettes  et le massier

et le massier

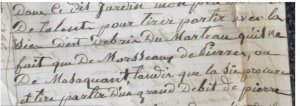

Une attestation de massacan « massaquant » avec le sens de moellon qu’il ne veut pas utiliser pour son tombeau (on dirait aujourd’hui parpaing) se trouve dans un texte de V.Gelu.