Posté par

Robert Geuljans le 30 Juil 2015 dans

b |

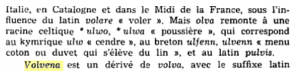

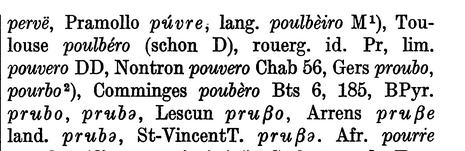

0 commentsBolbena « boulbène ». Etymologie peut-être un dérivé de volvere « tourner, changer » ou du celtique *ulwo . Voir la fin de cet article. . Si vous avez une autre suggestion étymologique, elle sera la bienvenue!

Définition du TLF: « Terre composée principalement d’argile et de sable, composant le sol de la région du Sud-Ouest de la France, plus particulièrement de la vallée de la Garonne. .. »

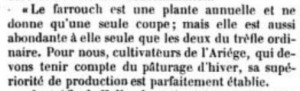

La première attestation date de 1796 d’après le TLF, mais je viens de la trouver dans le Manuel d’agriculture et de ménagerie publie à Toulouse en l’an II (1793-1794), le citoyen Fontanilhes, à la suite des Physiocrates et dans le contexte de pénurie qui est alors celui de la Révolution, se propose d’instruire ses lecteurs du moyen d’augmenter la production agricole en France, et plus spécialement en Ariège et en Haute-Garonne. La date est à corriger en sept. 1792 -1793. su j’ai bien compris les explications données dans ce site. Sur la page de titre la date de publication est « L’an second de la République ».

L’auteur, pour être plus efficace utilise des mots régionaux, comme boulbène une francisation du languedocien et/ou gascon bolbena.

Lisez l’article de Christine Belcikowski pour connaître les spécificités de cette terre et le travail qu’elle demande.

Le mot semble être connu dans la région toulousaine; dans le Tolosanlexique je lis:

boulbenne n.f. terre assez légère, qui laisse des remontées blanches ou rouges, et qui devient poussiereuse en séchant. Après Pesquières, c’est de la boulbène. De l’occitan bolbena.

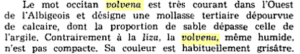

Voir le volume FEW XXI, p.40 de mots d’origine inconnue, pour les attestations avec le sens « argile » et la page 33 dans le même volume avec le sens « terrain sablonneux » à Toulouse et au Cahors. Le CNRTL boulbène , qui ajoute une forme locale gasconne burbeno.. Nombreuses attestations dans l’article « argile » dans le Thesoc pour les départements suivants :LOT-ET-GARONNE, TARN-ET-GARONNE.

Plus sur cette terre dans Grands paysages pédologiques de France Par Marcel Jamagne

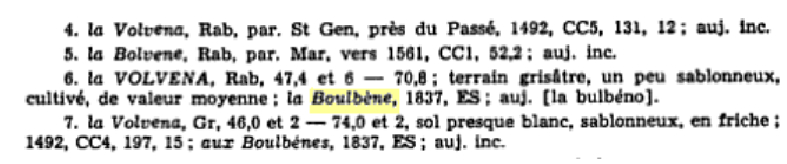

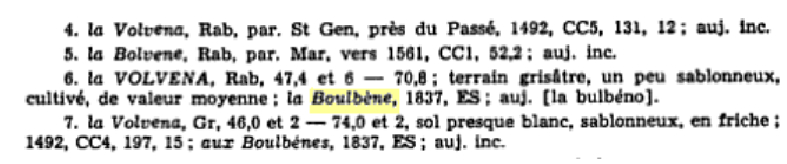

‘Ernest Nègre, dans son livre Toponymie du Canton de Rabastens (Tarn),Bibliothèque du « Français moderne ».éd. D’Artrey, Paris, 1959 présente des formes du XVe et du XVIe s. en latin médiéval Volvena pour la commune La Boulbène (81100). Je n’ai pas la possibilité de le consulter, à part la p. 215 que Google me fournit comme exemple:

‘Ernest Nègre, dans son livre Toponymie du Canton de Rabastens (Tarn),Bibliothèque du « Français moderne ».éd. D’Artrey, Paris, 1959 présente des formes du XVe et du XVIe s. en latin médiéval Volvena pour la commune La Boulbène (81100). Je n’ai pas la possibilité de le consulter, à part la p. 215 que Google me fournit comme exemple:

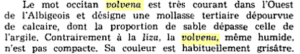

Un auteur dont je n’ai pas réussi à retrouver le nom, a publié un article dans la Revue du Tarn de 1958, p. 386 dans lequel il parle de la volvena:

(Volvena est absent de l’Alibert.) et il propose l’étymologie celtique *ulwo + le suffixe -ĭna

(Volvena est absent de l’Alibert.) et il propose l’étymologie celtique *ulwo + le suffixe -ĭna

Le FEW a un article *ulwo « poussière » (FEWXIV,16 ulwo-) dans lequel il y a un paragraphe avec des mots comme auvre, ouvre « terre meuble », tous localisés à l’est du Rhône. Les mots languedociens qui ont la même orgine sont par exemple wolfo, bouolfo « balle d’avoine »(Aveyron), oubo, oufo à Laguiole, bóoufo à Millau avec un b- par influence du verbe volar.

Le FEW a un article *ulwo « poussière » (FEWXIV,16 ulwo-) dans lequel il y a un paragraphe avec des mots comme auvre, ouvre « terre meuble », tous localisés à l’est du Rhône. Les mots languedociens qui ont la même orgine sont par exemple wolfo, bouolfo « balle d’avoine »(Aveyron), oubo, oufo à Laguiole, bóoufo à Millau avec un b- par influence du verbe volar.

Il y a aussi un groupe assez important de mots qui désignent « cendres de charbon, étincelles » notamment dans le domaine occitan, dont bolbo « étincelle » dans l’Ariège. (Voir le FEW ). Il faudrait savoir comment la boulbène se comporte quand il y a du vent. Si elle fait beaucoup de poussière, l’étymologie volvena < celtique *ulwo + le suffixe -ĭna peut être la bonne.

J’ai aussi pensé qu’on pourrait considérer volvena comme un dérivé du latin volvere« tourner ». En ancien occitan est attesté le mot volven « changeant, tournant’. C’est un article sur le Lauragais, qui m’a donné l’idée avec la description suivante:

Les boulbènes sont des terres légères et faciles à travailler ; sols sableux et argileux, froides et pauvres en calcaire ; tout sol qui contient plus de sable que d’argile porte la dénomination générique de boulbène ; après la pluie la boulbène durcit, elle est tour à tour poussière et béton.

Volvin nom d’un vent à Donnezan (Alibert) Pays du Donezan (canton de Quérigut, Ariège). S’agit-il d’un vent qui tourne ou d’un vent qui lève la poussière?

A ma demande Pierre Gastal, auteur de Nos Racines Celtiques – Du Gaulois Au Français. Dictionnaire. Editions Desiris, 2013.

a eu la gentillesse de me communiquer les résultats de ses recherches. Il m’écrit:

J’ai dans ma documentation un article BOULBENE, avec 5 définitions qui naturellement se recoupent. Je vous le mets en copie ci-dessous. Par ailleurs, le Dictionnaire de Jacques ASTOR a un paragraphe sur ce mot, non pas à “Arène” comme annoncé dans son index, mais à “Sablière” p. 704.

Quant à son étymologie, elle reste assez mystérieuse :

1) cet auteur apparente la racine bolb– au gaulois borb (source – plus précisément “source bouillonnante” => “la boue/bourbe qu’elle produit”). C’est simple et séduisant mais pas évident parce que la boue et un terrain sablo-argileux ne sont pas la même chose.

2) En ce qui concerne le FEW, je me méfie par nature des explications alambiquées et faire descendre “boulbène” de l’indo-européen “*ulwa”, étincelle (cf. occitan “alauva”) me paraît rien moins qu’évident.

3) La finale du gascon “boulbenc” ferait penser à un mot ligure mais le fait que ce mot soit caractéristique du Sud-Ouest et absent dans le Sud-Est infirme cette explication. Je pense qu’il faut bien plutôt chercher la réponse du côté du basque où l’on a “bolbora”, poudre. C’est là ma préférence.

BOULBÈNE (nf) : 1) de l’occ. gascon bolbena, en Gascogne terre sablo-argileuse acide prisée pour la céramique. Il s’agit d’une catégorie vernaculaire et particulière de LUVISOL. (Wikip.)

2) Du gascon boulbeno (parfois bourbéno), terre composée d’argile et de sable constituant le sol de certaines régions du Sud-Ouest, particulièrement dans la vallée de la Garonne. (CNRTL)

3) (Agr.) Terre relativement imperméable d’alluvions anciennes de cailloux sur une base argileuse. – Le mot est issu du dial. local pour caractériser la composition du lit de la riv. Ariège.(Wiktionnaire)

4) Sol siliceux ou argilo-siliceux, limoneux, constitué d’éléments très fins, par opposition au TERRAFORT, terre argileuse. Var. volvène. (Pégorier)

5) Terre d’alluvion de nature sablonneuse. (J. Astor p. 704)

Étym. : Du gascon boulbenc, d’origine inconnue (Dict. étym. Larousse) ; p.ê. basque, cf. bolbora (poudre).

Commune : Laboulbène/Tarn.

Lieux-dits (tous dans le Sud-Ouest) : (La) Boulbène à Lézat-sur-Lèze/Ariège, Auterive/HG, Ayguesvives/HG, Bivès/Gers, Quinsac/Gir., Castelnaud-de-Grattecambe/L&G, Dieupentale/T&G, Ginals/T&G, Labastide-de-Penne/T&G, …Bien amicalement à vous.

Quelques jours plus tard Pierre Gastal ajoute :

Cher Monsieur,

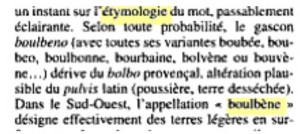

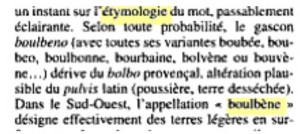

Un ami que j’ai sollicité m’indique pour “boulbène” une étymologie qui me paraît tout à fait vraisemblable. Elle est tirée tout simplement du Tresor doù Felibrige de F. Mistral (1878) : racine BOLBO (“-ène” est un suffixe), page 304, BOLVA en catalan, venant du latin PULVIS, poussière. Ailleurs, on trouve aussi BURBENO, terrre colorée, BOL, terre argileuse, BOULDRO, boue, limon.

Bonne journée. P.G.

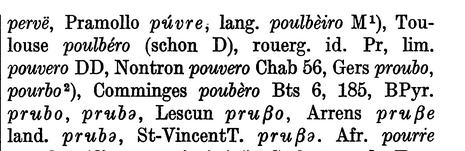

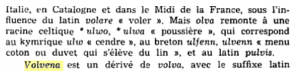

Ce message m’a fait relire avec attention le long article pulvis du FEW IX, page 561 je trouve: poulbèiro

L’étymologie déjà suggérée par Mistral pourrait être la bonne. Poulbèiro > boulbèiro serait alors une simple assimilation p>b sous l’influence de -beiro. Poulbéro est déjà attesté dans le Dictiounari moundi de Jean Doujat de 1637 . –eiro > -eno un changement de suffixe fréquent (à confirmer).

L’étymologie déjà suggérée par Mistral pourrait être la bonne. Poulbèiro > boulbèiro serait alors une simple assimilation p>b sous l’influence de -beiro. Poulbéro est déjà attesté dans le Dictiounari moundi de Jean Doujat de 1637 . –eiro > -eno un changement de suffixe fréquent (à confirmer).

capsule de nielle

capsule de nielle