Posté par

Robert Geuljans le 12 Mai 2020 dans

c |

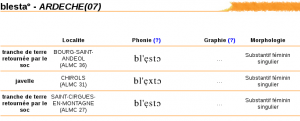

1 commentCoulassou « coussin que l’on met sur les épaules quand on porte quelque chose de lourd ». ( l’accent tonique est sur le -ou-: Voir la graphie phonétique pour Ucel en Ardèche dans l’e xtrait FEW II,893 ci-dessous.

conservés jusqu’à nos jours.

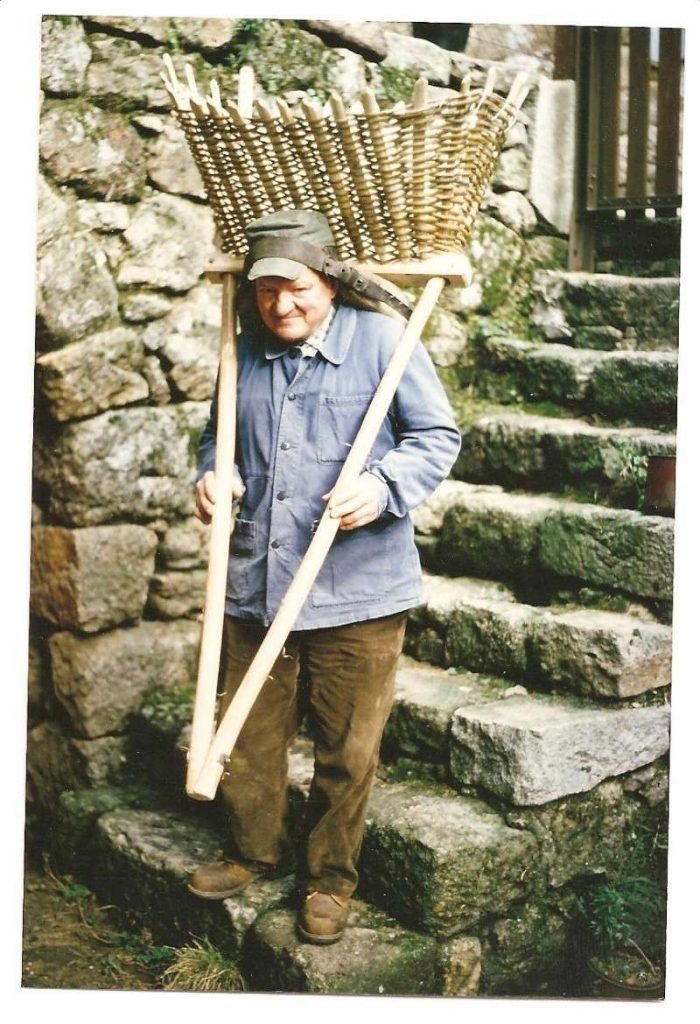

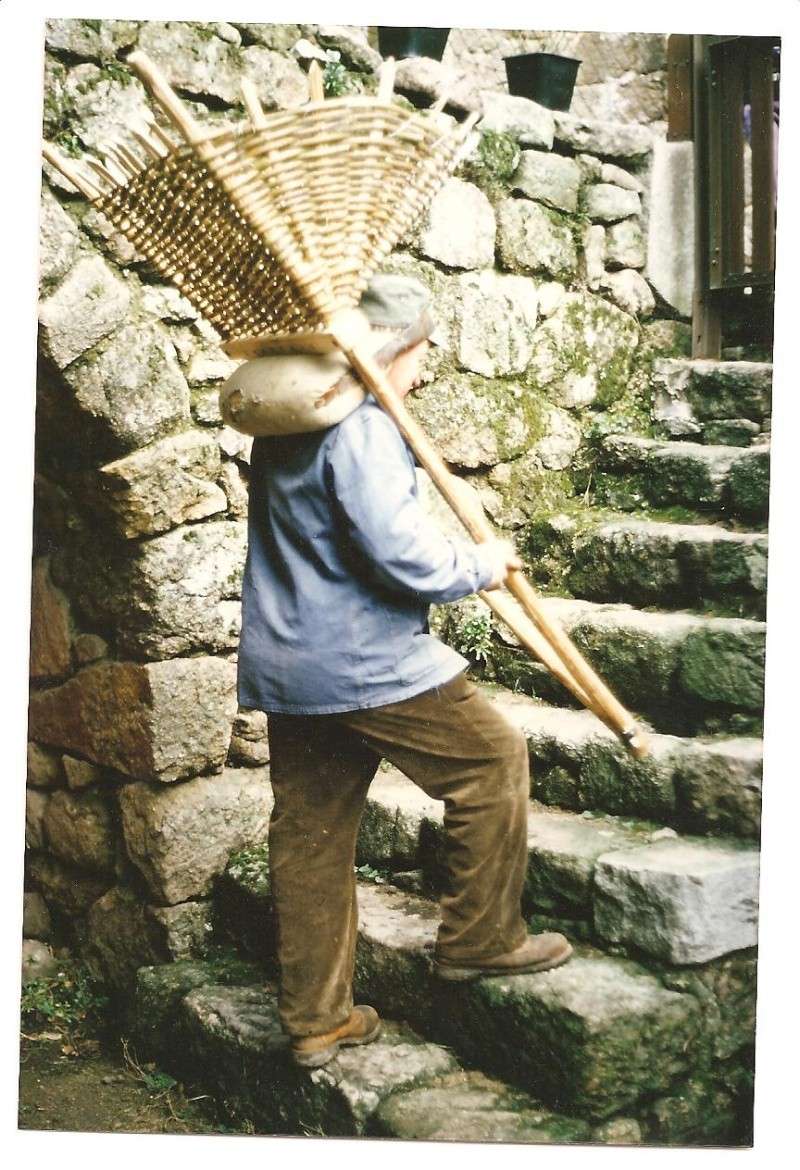

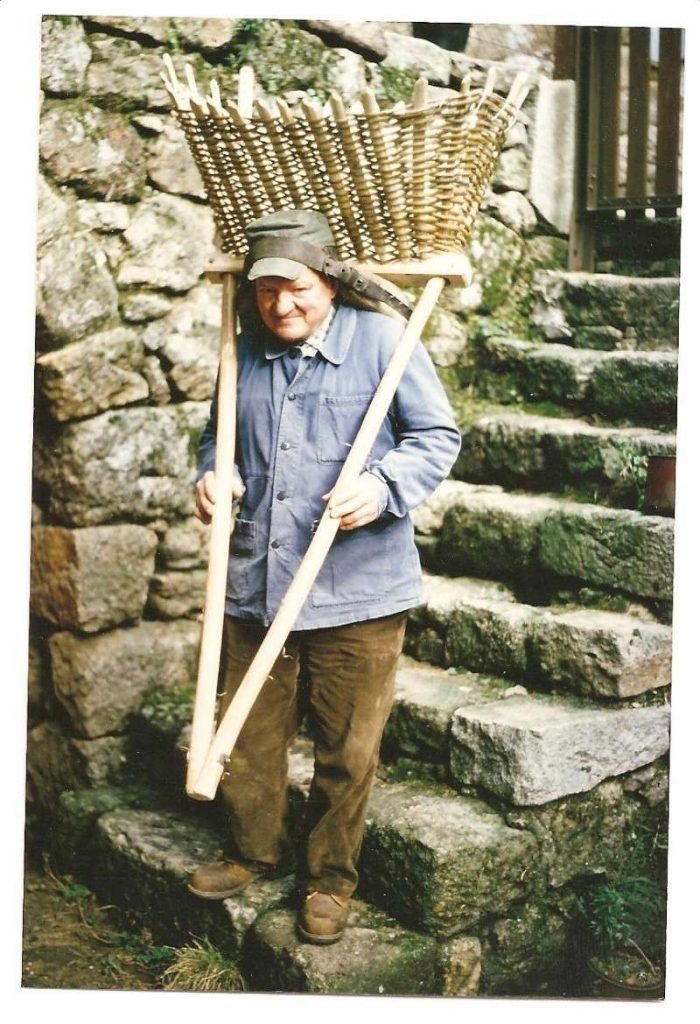

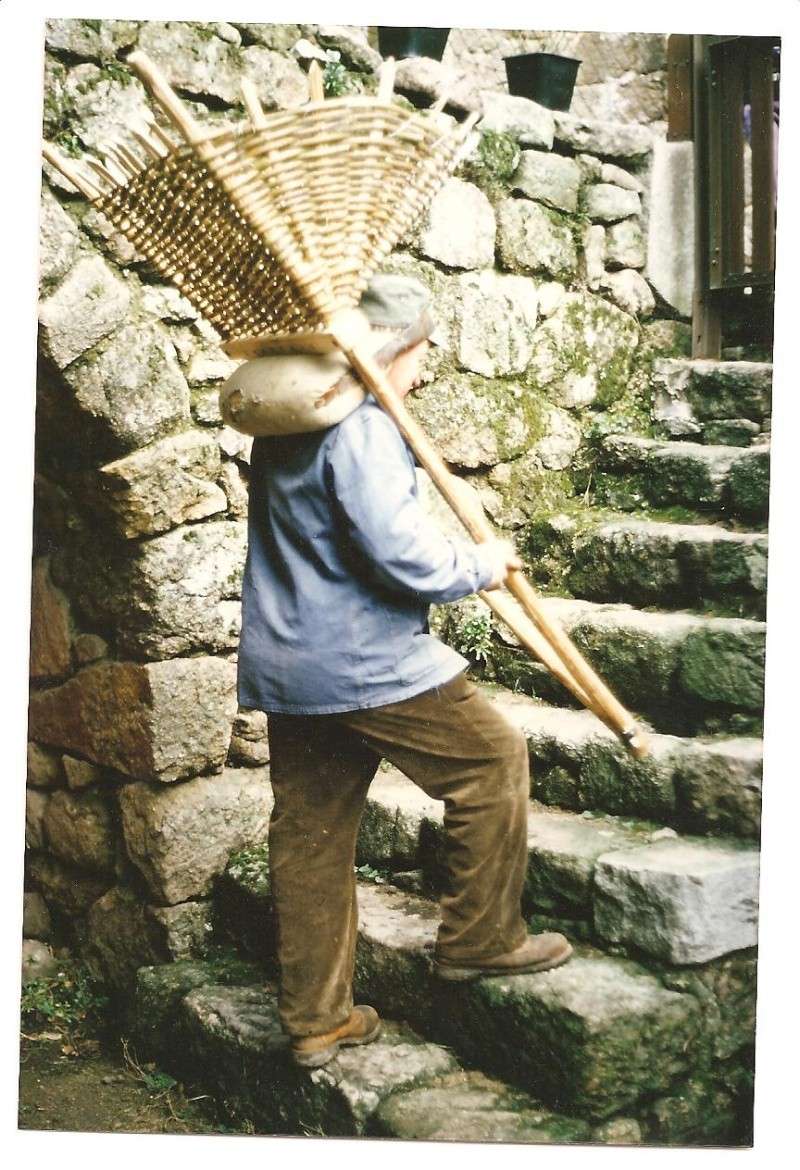

Jean-Pierre, un manduellois d’origine ardéchoise, m’a envoyé des photos d’outilsagricoles encore utilisés par son père et qui sont oubliés de nos jours. Il s’agit de lo beso « la baisse » en français régional sorte de « hotte » pour transporter le fumier, et du lou coulassou , qui était utilisés pour le transport du fumier à dos d’homme dans deux régions ardéchoises dont la vallée de l’Eyrieux.

Lo beso portée avec lo coulassou

Jean-Pierre me donne en plus le mode d’emploi de la besse .Hélas on n’a pas de video.

Quand on remplissait la besse (de fumier par exemple) on la calait contre un mur (ce qui ne manquait pas dans ce pays où les échamps sont omniprésents). Une fois pleine,on se baissait pour passer la tête entre les deux bras et on se redressait pour la soulever. Et pour le déchargement, on se baissait pour poser la pointe de la flèche au sol et on basculait le haut vers l’avant. Le tout était ainsi projeté au sol.

Dans un article de Jean-François Blanc,Deux paysages en terrasses de l’Ardèche pages 405-406 dans : Revue de Géographie de Lyon. 1981/4 se trouve une description de la besso et du coulasso, symbole du tranzport par l’homme dans cette région;

En ce qui concerne les transports, ils se faisaient soit à dos d’homme, soit à dos de mulet. Pour les transports à dos d’homme on se servait de la hotte (lo besso) . C’est un panier qui a la forme d’un prisme triangulaire reposant sur l’arête longitudinale. Il est maintenu en avant sur les épaules par deux longs bâtons inclinés qui convergent vers le sol 26. Dans ce dispositif, une sorte de capuchon rembourré protège la nuque du porteur et ses épaules ; il s’agit du coulassou, tellement connu des gens des Boutières qu’il avait donné son nom à une publication locale. Ce coussin rembourré, maintenu sur les épaules par une courroie de cuir qui passe sur le front, avait de multiples usages. Utilisé seul,il protégeait le porteur pendant le transport des tonneaux de vin ou des sacs de pommes de terre. La besse et le coulassou symbolisent réellement le transport humain dans les Boutières et sur le Gras de Chomérac. Sur certains versants toutefois, on faisait appel aux équidés pour porter ces lourdes charges.

Dans le site www.atelierpatrimoine.parc-monts-ardecrdeche. j’ai trouvé une autre photo de coulassou avec la bande sur le froont du porteuhe. j’ai trouvé une autre photo de coulassou avec la bande sur le froont du porteur:

De nos jours les paysans d’Eyrieux produisent une espèce de pomme de terre; appelée les Échamps, appellation contrôlée je pense.

Coulasou est un dérivé du latin collare « collier de chien » qui a abouti à colà en provençal et colar, coulard en languedocien. Extrait du FEW II,893