Nie(i)ra « puce » vient de l’adjectif latin nigra « noire » feminin de niger.

La plus ancienne attestation vient d’un manuscrit conservé à la bibliothèque de Trinity College (GB), dans lequel le grand philologue Paul Meyer a trouvé un recueil de Recettes Médicales en Provençal, qu’il a partiellement publié dans le revue Romania, 32. Le texte date du XIIIe siècle et l’auteur vient probablement de la région des Saintes-Maries-de-la-Mer (13). Voici la recette en question:

![]()

(Pour tuer des puces, faites cuire de la semence de concombre sauvauge dans de l’eau et jetez l’eau dans la maison.)

Nous trouvons en occitan deux formes : nie(i)ra et negra. La première se trouve en provençal et languedocien, la seconde dans les dép. de la Corrèze et du Lot ainsi que dans quelques villages des départements voisins. Voir le Thesoc les cartes puce. ( Injoignable à cause de ?)Voir le FEW VII,129 ss toujours disponible. Nous constatons une grande différence de la répartition géographique du type negra quand nous le comparons avec les cartes du mot noir, dans lesquelles le type negro est presque omniprésent. Le FEWVII,129 explique que la forme nie(i)ro est celle qui est issue régulièrement du latin negra, et que le –g- dans la forme negra « noire » est dû à l’influence du latin; mais je ne trouve cette explication pas très convaincante. Qu’est-ce que le mot noir a de spécial qui le lie au latin ? Il suppose que les méridionaux entendaient plus souvent les mot latin que les franciliens. Peut-être.

C’est l’occasion de parler eu nUn peu de littérature occitane. J’ai rencontré le mot niero en parcourant les Nouvé « Noëls » en provençal de Nicolas Saboly (1614-1675). Saboly était un grand musicien et un excellent poète. Je le comparerais volontiers à Georges Brassens. Un des Nouvés les plus appréciés était le n°35 : Sant Jóusè m’a di.. chanté sur l’air de Noste paure cat …. (texte et musique) qui comprenait 7 couplets.

Saboly Nouvé 35 mélodie populmaire

Saboly Nouvé 35 mélodie populmaire Ce lien vous donne le texte complet et la musique. Soboly était un grand musicien et un vrai poète; Le Brassens de l’époque.

L’éditeur du texte, Fr.Seguin ajoute l’explication de texte suivante :

cliquez pour la suite en PDF

Vous constaterez qu’avec l’orthographe étymologisante de « de » mais det « doigt » (Panoccitan) le jeu de mots se perd.

La Coupo Santo. Un peu plus loin dans le même livre je trouve la mélodie du Nouvé 64, que Mistral a repris pour la Coupo Santo. Melodie + texte Nouvé 64 Saboly

Mélodie + texte Coupo Santo

Afachados « châtaignes rôties » est le participe passé du verbe afachar « préparer, accommoder », transformé en substantif. Du point de vue sémantique il s’agit d’une spécialisation limitée aux parlers cévenols.

Le verbe *affactare « préparer »1 a abouti à afachar ou afaitar en ancien occitan (vers 1200) avec les sens » tanner » et « apprivoiser, dresser, en parlant des animaux, surtout des faucons », un terme de chasse donc. (DOM s.v. afachar) Suivant les localités afachar a le sens général « préparer » ou spécifique comme « égorger un animal », « éplucher les châtaignes rôties » (languedocien, S), « orner, parer » (béarnais) « tanner », « vanner » (franco-provençal). Cf. le verbe français affaiter « préparer » qui a pris les différentes significations suivant le milieu où il est utilisé.

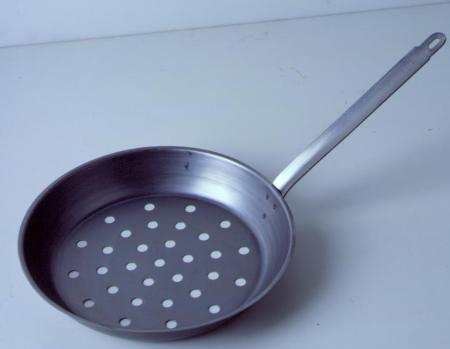

padelo de las afachados (S) voir l’article sartan

padelo de las afachados (S) voir l’article sartan

___________