Posté par

Robert Geuljans le 8 Déc 2012 dans

c |

0 commentsCrau s.f. « plaine couverte de cailloux » en Provence(Pégorier) . La ferme appelé La Crau à Manduel est l’attestation le plus à l’ouest du domaine occitan. Il n’y a pas d’autres Crau dans le Gard ni dans l’Hérault d’après les Dictionnaires Topographiques de ces départements. J’ai trouvé un résumé des étymologies amusantes proposées au XIXe siècle, dans l’article très intéressant de Rainaud A.. La Crau. In: Annales de Géographie. 1893, t. 2, n°6. pp. 189-211.

Craou, en provençal, signifie « terroir pierreux, lande couverte de cailloux » (Mistral, Dictionnaire provençal-français, v° Crau). L’étymologie de ce mot a été l’objet de nombreuses recherches. On l’a rapproché du roman grava, grève, gravier; — du celtique craïg, crag, krag, assez répandu dans la nomenclature géographique : Mont Cragus, Alpes Grées, etc., mot qui signifierait pierre, rocher, comme aujourd’hui encore crag en anglais. Bochart, qui rattachait tout à l’hébreu, y voyait un radical hébraïque de méme sens. D’autres érudits ont cru découvrir à ce mot une origine grecque, et l’ont rapproché de kerrauvos en souvenir d’Hercule foudroyant ses ennemis; — de kranaos, la Crau méritant à plus juste titre encore que l’Attique l’appellation de kranaon pedion : plaine pierreuse, sèche et aride; de krauros : sec, desséché; de kràdzo : crier. Pour effrayer ses ennemis Hercule aurait poussé des cris épouvantables. Ces étymologies sémitiques et grecques ne sont que fantaisies d’érudits. Il nous semble préférable de nous arrêter à l’étymologie dite celtique qui dérive Crau de crag « pierre, rocher ». Les Latins l’appelaient Campus Lapideus. Le nom de Cravus, Cravum, Gravis, transcription latine de Crau, n’apparaît qu’au XIe siècle de notre ère dans les privilèges impériaux accordés à l’Eglise métropolitaine d’Arles.

Le FEW le suit partiellement dans l’article *kraw- « pierre » avec un étymon préroman, qui est présent sous deux formes dans les parlers galloromans: *kraw- et *krawc-. La première se trouve en wallon, lorrain, normand et dans le domaine occitan en Provence. La seconde ne se trouve qu’au sud de la Loire, comme aoc. crauc « stérile, aride (du terrain), crauc à Toulouse « vide, creux » . Godelin parle du craouc de pes calhaous « le creux entre les cailloux » d’un chemin. L’auteur suppose que *kraw- a été formé à partir de *carra et il renvoie vers les articles *cracos, le gaulois *krouka « cime » > e.a. cruc « cime d emontagne » (Cantal) qui y sont liés. La famille de mots *carra « pierre » nous vient de la nuit des temps, la période que les linguistes appellent pré-indo-européen.

______________________________________________

______________________________________________

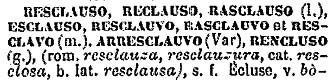

Le mot resclauso est attesté depuis le Moyen Age en Provence et dans l’ouest du Languedoc (Gard, Hérault). L’abbé de Sauvages écrit:

Le mot resclauso est attesté depuis le Moyen Age en Provence et dans l’ouest du Languedoc (Gard, Hérault). L’abbé de Sauvages écrit:  Photo de la rasclaouso de Laudun.

Photo de la rasclaouso de Laudun.