Gos, gous « chien ». Dans beaucoup de langues il y a un genre d’onomatopées pour exciter ou appeler des chiens qui consistent dans les sons k et s, avec ou sans voyelles entre ces deux sons : en suisse-allemand ks-ks , néerlandais koest ( du français couche-toi en parlant aux chiens mais je me demande pourquoi les Néerlandais parlent français aux chiens??) , espagnol cuz-cuz (?), allemand kusch, occitan cuss-cuss, gous-gous, ou guiss-guiss. A partir de ces sons a été créé le verbe agoucer « exciter (un chien) » d’ou le dérivé gos, gous « sorte de chien », attesté depuis le Moyen Age en wallon, picard d’un côté et en occitan à l’ouest du Rhone (Thesoc: Ariège, Aude, Hte Garonne, Hérault, Pyr-Orientales , Prov. d’Huesca; d’après les dictionnaires cités par le FEW aussi dans l’Aveyron, le Cantal, le Limousin, le Périgord et en Béarn).

Un visiteur précise:

Mes interlocuteurs en occitan (ils se font rares) prétendent (à Pézénas) que le mot « gos » vient de la montagne, tandis que le mot « chin » serait le plus courant en plaine. Cela ne les empêche pas de dire « ai una canha de gos« , m. à m. « j’ai une flemme de chien » ou encore « Es coma la gossa de Cacari » (i accentué). J’ignore qui était ce Cacari mais il devait avoir une chienne particulièrement paresseuse.

Malgré l’attestation à Prades gousa « jeune fille qui court après le garçons », les étymologistes ne croient pas que le mot français gosse « enfant » a la même étymologie, mais on n’en a pas encore trouvé l’origine. La dernière proposition est le suédois! Voir TLF

gos d’Obama capitules orlaya renoncules

Le mot occitan gos, gous a été transféré à des outils : ancien occitan gosa « machine de guerre » (laquelle ou une interprétation fausse ?), Aveyron engoussos « machine pour assujettir un fuseau dont on dévide la fusée »(image?) et à une série de plantes: gousses « capitules de la bardane » (Carcassonne), gousséts « cynoglosse » (Pamiers, goussés « orlaya grandiflora » (Aude), mais en Lauragais ce sont les « fruits du renoncule des champs ».

L’après le FEW, suivi du TLF le mot français gousse serait un emprunt à l’occitan. Une proposition de Sainéan. Suivez ce lien.

Mangayre. Dans un texte concernant les moeurs du 25 août 1596 :

« Cest présenté Antoine Gautié jeune. A esté prié de nourir et entretenir son père quest malade le mieus qu’il pourra, et a esté sencurré de ce qu’il ne le traicte pas comme il faut et mesme quelques fois l’injurie et outrage, l’apelant « mangayre« . A promis de le traicter le mieus qu’il pourra. »

Je pense qu’il s’agit d’un gros mot et qu’Antoine a traité son père de mandzaire du latin manducarius « (gros) mangeur, goinfre ». A l’époque un gros mangeur malade dans une famille pauvre était une charge lourde. En occitan moderne mangeaire est un « dissipateur » (provençal, Alès, Castres, etc.).

Encore aujourd’hui les Manduelois sont des Manjo-Bourro pour leurs voisins de Bouillargues, c’est-à dire, qu’ils allaient cueillir les jeunes pousses dans les vignes de Bouillargues pour les manger en salade! Une video Festo di manjo-bourro.

Deux pages de manja + un substatif dans l’index du livre de Claude Achard, Les uns et les autres. Dictionnaire satyrique. Pézenas, 2003.

Soupe de pistou « potage au basilic » pistou « basilic ». Le mot pistou est attesté pour la première fois dans l’expression Soupe de pistou en 1931 dans le livre d’Auguste Brun, Le français de Marseille. Marseille, 1931. Une ré-édition a paru en 2004. D’après le TLF pistou est du « Basilic broyé utilisé notamment pour la préparation d’une soupe. », mais d’après un article du Wikipedia c’est une sauce « La sauce au pistou ou tout simplement pistou est une sauce à base de basilic pilé, d’ail, d’huile d’olive et de sel typiquement provençale.

Wikibooks avertit que le pistou n’est pas la même chose que le pesto italien : « ATTENTION : CONFUSION POSSIBLE AVEC LE PESTO – NORMALEMENT LE PISTOU NE COMPORTE PAS DE PIGNONS !

Pistou est un dérivé du verbe pistare « broyer ». devenu pestar, pistar « broyer, piler » en aoc., attesté depuis le XIIIe siècle, et en français jusqu’au XVIIIe siècle pister » broyer ». Pistar est resté vivant en franco-provençal et en occitan.

Le visiteur qui m’a demandé l’étymologie, se demandait pourquoi pistou désigne seulement le basilic pilé. La réponse est que les autres significations ne sont pas passées en français. Par exemple en provençal castagno pistò signifie « châtaigne pelée », dans le Queyras le pistoun est un « pilon; un barreau d’un balcon façonné au tour ». C’est le succès de la cuisine provençale, notamment de la soupe au pistou, qui en est la cause.

Français piste et piston sont des emprunts à l’italien, qui les a créés à partir du même verbe pistare.

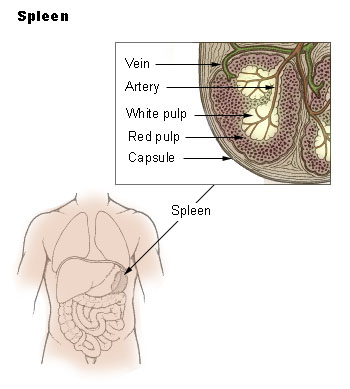

Mèlsa s.f. « rate » organe lymphoïde situé dans l’hypocondre gauche. Les Romains appellaient la rate splen, mot qu’ils avaient emprunté aux Grecs et qui a donné en français spleen « État affectif, plus ou moins durable, de mélancolie sans cause apparente et pouvant aller de l’ennui, la tristesse vague au dégoût de l’existence ». Spleen a éte emprunté au milieu du 18e siècle à l’anglais, qui l’avait emprunté à l’ancien français esplen « rate ». Au moyen âge la rate était considérée comme le siège de la mélancholie. (TLF). Voir aussi hypocondriaque dérivé de hypocondre « Chacune des parties latérales de l’abdomen, situées sous le bord inférieur des côtes, de part et d’autre de l’épigastre » (TLF)

Le nom latin splen a abouti à esplen en ancien français (voir Godefroy) et ‘a été conservé en sarde et en rétoroman. Ailleurs dans la Romania il a été remplacé par un représentant du germanique miltia, néerlandais milt, allemand milz, en moyen anglais mylthe. Italien milza, catalan et occitan melsa.

Le nom latin splen a abouti à esplen en ancien français (voir Godefroy) et ‘a été conservé en sarde et en rétoroman. Ailleurs dans la Romania il a été remplacé par un représentant du germanique miltia, néerlandais milt, allemand milz, en moyen anglais mylthe. Italien milza, catalan et occitan melsa.

Pour l’occitan les données du Thesoc sont loin d’être complètes, mais elles montrent que dans les départements de ouest de l’occitan nous trouvons les deux mots rata et melsa pour « rate du porc ». Le type mèlsa domine dans un grande partie de l’occitan, à l’exception de l’auvergnat et du périgourdin, en fancoprovençal, en franc-comtois, en lorrain et en wallon. Là où le mot plus ancien rata ou son dérivé ratella s’est maintenu, le type melsa désigne la rate des animaux de boucherie. Il n’est pas improbable que le prestige de la langue nationale à contribué à cette évolution, comparable à celle du metge qui de « médecin » est devenu « vétérinaire ». Voir metge.

L’étymologie de rata ou ratella est inconnue. Le rattachement au néerlandais raat « rayon » dans honingraat « rayon de miel » (FEW XVI, 673) semble très douteux. Un type germanique (h)rata avec le sens « rayon de miel » est déjà attesté dans les Gloses de Reichenau comme explication du latin favum : « favum frata mellis » (Source). Ce type germanique a abouti régulièrement à rée « rayon » en ancien français (Gdf). Rate serait donc un emprunt récent, mais le germanique rata ne signifie nulle part « rate ».

Troublant est la définition de Uno mèusso de porc « une raie de cochon » par Mistral. Quelle est sa source? Ou s’agit d’une faute de frappe?? rate > raie.

Il reste d’autres mystères à élucider. Pourquoi et comment le mot germanique a-t-il pu se substituer au mot latin, non pas dans le domaine d’oïl, mais dans le domaine d’oc? La première attestation en ancien occitan date du XIVe siècle, une période où les Gothes avaient disparu depuis longtemps. Comment expliquer la forme meufo qu’on trouve en francoprovençal mais aussi à Marseille?

Melsat » espèce de gros saucisson fait avec de la viande de porc, de la mie de pain, des oeufs, des assaisonnements nécessaires »(Sauvages S2) est dérivé de melsa.