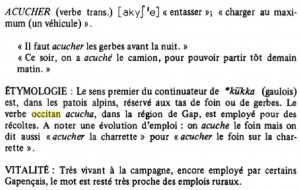

chafre ‘pierre à aiguiser’

chafre ou acou « un carreau de dalle autrefois un Queux ‘pierre à aiguiser’ (Sauvages). Ce sens donné par l’abbé de Sauvages s’est conservé dans le Gard au moins jusqu’au XXe siècle. D’après le FEW tsafre a été donné dans plusieurs villages du Gard à Edmond pour l’Atlas linguistique de la France. Des attestations plus récentes, d’après le Thesoc tsafre « pierre à aiguiser » à St Genies de Magloire et chqfre dans l’Aveyron et la Lozère1.

Pierre à aiguiser naturelle, elle est d’une couleur gris-bleue.

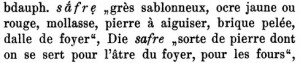

En ancien occitan le mot safre est attesté avec le sens « sablon pour colorer le verre ». Dans les patois modernes safre désigne toutes sortes de pierres, de sable , de terre, de limon. Voici quelques exemples du FEW XI, 212: Suivez le lien vers le FEW pour voir les autres significations !

Suivez le lien vers le FEW pour voir les autres significations !

L’étymologie est le grec σάπφειρος (sáppheiros) et non pas le mot latin sappīrus ou saphīrus parce que en général la syllabe qui contient l’accent tonique est conservée à travers les siècles. En grec l’accent tonique se trouve sur le –ά-, et sáppheiros est devenu chafre,safre, mais en latin l’accent tonique tombe sur le –ī– , ce qui a donné saphir.

Manque de documents, on ne connaît pas (encore) comment le mot grec σάπφειρος devenu safre est arrivé dans la région parisienne, mais il est sûr qu’il est passé par la région de Marseille avant de passer au domaine d’oïl.

Il y a des saphirs de couleur rose, jaune, violette et d’autres, mais la variété bleue est la plus connue. Inspiré probablement par sa couleur gris bleu on a donné le nom d’une pierre très dure à la pierre à aiguiser .

L’échelle de dureté relative des minéraux et des pierres établie par Friedrich Mohs date de 1812. Le saphir est un corindon qui a la dureté 9 sur cette échelle, ce qui veut dire que pour rayer un saphir il faut avoir un diamant, la pierre la plus dure, dureté 10 sur cette échelle2.

En ancien français existait le mot safré ou et ancien occitan safrat « orné de pierres précieuses, d’or etc. » On ne retrouve le mot safre qu’en moyen français en 1580 avec un sens très technique « oxyde de cobalt, qui mélangé avec du silex calciné sert à fabriquer le verre bleu ou l’émail bleu », et plus tard safre devient le nom du verre fabriqué ainsi.

- Atlas linguistique et ethnographique du Languedoc oriental publié dans les années 1980 ↩

- Allez-voir le site de l’Atelier la Trouvaille si vous voulez en savoir plus. Mes fils Robert et Christophe ont une large gamme de matériel pour les géologue, les minéralogistes et les gemmologues.

↩

↩