Tome, tomme ‘fromage’

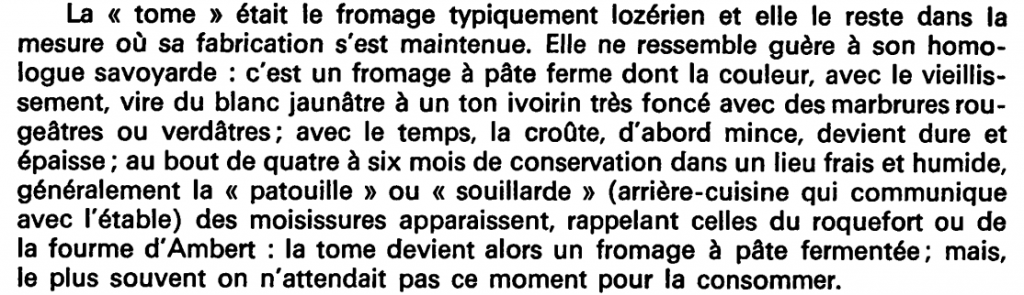

La description très précise de la tome lozérienne par R.-J Bernard , m’a incité à en chercher l’étymologie. Il le décrit dans son article. L’alimentation paysanne en Gévaudan au XVIIIe siècle. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 24e année, N. 6, 1969. pp. 1449-1467. ainsi:

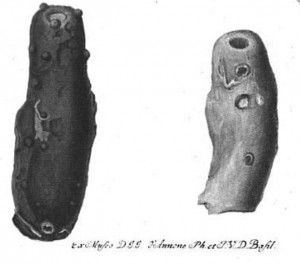

Tomme de Lozère 4 mois d’affinage. Excellent !

Tomme de Lozère 4 mois d’affinage. Excellent !

La tome gardoise ce n’est pas la même. L’abbé de Sauvages écrit en 1756 : Toumo « de la jonchée, fromage mou ou qui est récemment caillé. Le fromage frais et le fromage égoutté est moins récent que la toumo qui est du caillé tel qu’on le tire de la faisselle ou de la forme à faire les fromages ».1

Actuellement le mot français tome ou tomme a deux définitions d’après le CNRTL:

1. Fromage au lait de chèvre, de brebis ou de vache, de forme circulaire, fabriqué en Savoie, en Provence et dans le Dauphiné.

2. ,,Nom du Cantal ou du Laguiole au premier stade de leur préparation« , avec cet exemple très précis : Le pétrissage du caillé dure environ une heure et demie, et une fois terminé, le caillé ainsi malaxé et comprimé constitue ce que l’on appelle la tome (Pouriau, Laiterie, 1895, p. 738).

A l’époque de l’Abbé de Sauvages la tome gardoise était donc la même que celle du Cantal ou de Laguiole actuellement.

Un coup d’œil sur l’article Tomme de Wikipédia nous apprend qu’il y a de multiples variétés de tommes, non seulement en Savoie, mais aussi dans le Massif central, en Suisse, dans la Vallée d’Aoste à Gressoney, dans le Haut-Rhin et au Québec. Il y a des petits des moyens et des grands, le maximum étant 12 kg. Il y a même de la tomme de Camargue ou tomme d’Arles , loin de la montagne.

Conclusion : le mot tome, tomme est un parfait synonyme de « fromage ».

Une des toutes premières attestations vient de Nîmes, daté de 1200: toma « jonchée, fromage frais ». Dans les dictionnaires franco-provençaux, dont la Savoie fait partie, la toma est en général définie comme du « fromage à pâte molle; fromage frais; fromage de ménage: lait caillé, etc. », dans les dictionnaires provençaux c’est du « fromage blanc, fromage de chèvre; fromage mou; lait caillé ». Les dérivés comme tomasso désignent presque toujours des fromages; une exception est le dauphinois tométo qui signifie aussi « brique de carrelage », repris par Littré dans don dictionnaire : tommette .

L’étymologie pose pas mal de problèmes. FEW XIII/2, p.20-21 en fait lr résumé. Les représentants de *tōma se trouvent dans l’Est et le Sud-Est des parlers gallo-romans, de la Franche-Comté jusqu’à la Méditerranée, mais aussi en Italie dans le Piemont, en Lombardie dans le Val San Martino, et ce qui est plus difficile à expliquer, en Calabre et en Sicile. La présence de tuma « cacio fresco, non insalato » (fromage frais, non salé) en sicilien a suggéré une étymologie grecque τομη (tomè) « morceau coupé », possible du point de vue géo-linguistique, mais on n’arrive pas à expliquer l’évolution sémantique, puisqu’il s’agit d’un fromage frais.

La conclusion provisoire de plusieurs étymologistes est qu’il s’agit d’un mot pré-roman, non attesté, peut-être liée à une racine indo-européenne *teu « gonfler ». (Je n’ai pas encore trouvé de vidéo du processus, mais cela va venir).

J’ai jeté un coup d’œil dans un dictionnaire grec et trouvé quand même deux significations du mot grec τομη (tomè), qui pourrait être à l’origine du sens fromage.

Le premier est τομευς (tomeus) « secteur de cercle entre deux rayons; terme de géométrie ». Le sens « fromage » pourrait alors venir de τομευς comme fromage vient de formaticus [caseus] (795 ds Nierm.) « [fromage] moulé dans une forme », dér. de forma « moule, forme à fromage »; cf. forme* au sens de « éclisse dans laquelle on dresse les fromages » et fourme*. (CNRTL).

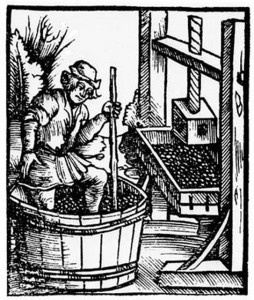

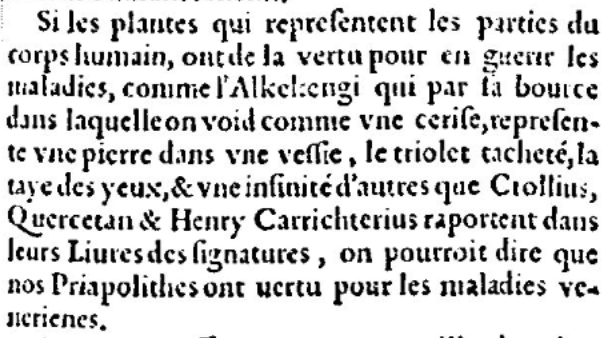

Le second est τομη φαρμακων (tomè pharmakon) « préparation de remèdes faits avec des herbes coupées ou hachées » qui a pu passer au « lait caillé » une préparation sans ou avec des herbes coupées.

lait caillé avec des herbes, non pharmaceutiques

lait caillé avec des herbes, non pharmaceutiques

- Le CNRTL définit la jonchée ainsi : « Fromage frais mis à égoutter sur une claie de paille longue appelée elle aussi jonchée » ↩