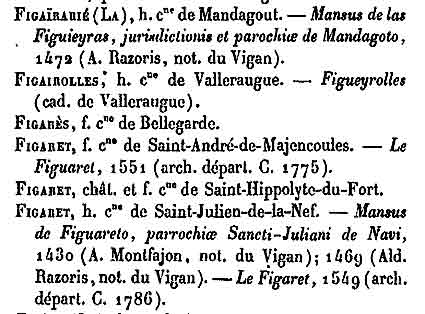

Foganha

Foganha « foyer, pierre de l’âtre; cuisine » (Alibert). Dans le Compoix de Valleraugue ( t. 2 p.123) : FOGAIGNE : Habitation. « La maison fogaigne du dit thomas Teulon ». Il est encore vivant en français régional : faire fougagne « faire une grand feu » (Lhubac).

Etymologie : le mot foganha, qui est limité au provençal et au languedocien,est un dérivé de focus « foyer, feu », + aneus attesté depuis le moyen âge, de Briançon jusqu’au département du Tarn, presque toujours avec le sens « cuisine », avec quelques exception comme dans l’Aveyron où c’est la « plaque de cheminée ».

En dauphinois existe le verbe fouganhar « faire la cuisine ». Voir aussi le site La maison au moyen âge. Le mot se retrouve en catalan: fogayna « foyer ».

Dans l’Inventaire du chateau d’Hyeres de 1431 nous trouvons le texte suivant qui montre que la foganha est bien la cuisine:

Dans la note l’éditeur du texte ecrit qu’il n’a aucune idée du sens du mot mal-net. Si vous avez une idée faites me le savoir. Vous pouvez consulter cet inventaire, grâce à Gallica. C’est dans le Tome 37, page 311 de la Revue des Langues Romanes. (lien direct vers la page!)

Un inventaire curieux: il y aussi une liste des objets qui manquent !

Un inventaire curieux: il y aussi une liste des objets qui manquent !

flor et

flor et  floron

floron