Petas ou pedas. Une histoire de Grecs et de Romain...

Πιττακιον (pittakion) «petit morceau de cuir ou d’étoffe»

En languedocien le petas (subst. masculin!) est un « morceau d’étoffe pour raccommoder ». Voilà un mot dont les formes et la répartition géographique nous racontent l’histoire de l’influence grecque et romaine dans le Midi.

La limite nord de l’extension du mot est une ligne qui suit la Loire et passe par la Bourgogne. L’occitan s’étendait autrefois jusqu’à cette ligne; le Poitou et la Saintonge faisaient partie du domaine occitan. Voir à ce propos l’extrait de Evolution-et-structure-p-64

Nous trouvons en Occitanie deux formes:

1) pedas « vieux linge » ou « langes » avec des dérivés comme en marseillais repedassagi « rapiécer ». Cette forme se trouve d’une part en provençal, à l’est du Rhône dans une région qui va de Marseille jusqu’à la Franche-Comté (dans le nord de cette zone le -d– entre voyelles a disparu au cours des temps et en franc-comtois *peás est devenu pas « langes »), et d’autre part dans le Nord de l’Espagne dans le Roussillon (une amie catalane vient de me le confirmer quand elle était petite elle avait des « culs pedassés » c’est –à-dire des raccommodages sur les coudes de sa veste ) et dans une bande étroite qui va du département de l’Aude jusqu’au sud de la Gascogne et à Bayonne. En catalan pedas, en espagnol pedazo, enportugais pedaço et même en basque pedašou. signifient« morceau de cuir ou de tissu »,Alibert donne les deux formes pedaçet petaç également pour les dérivés sans localisation.

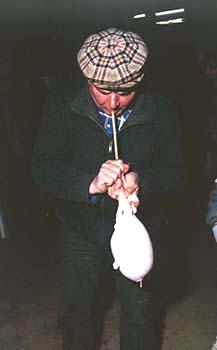

2)A l’ouest du Rhône nous trouvons la forme petas déjà attestée dans des textes du 14e siècle provenant de Toulouse, Albi et Montauban. Dans les patois modernes, on la trouve en Poitou, Anjou, et dans le Languedoc, notamment à Alès, Lasalle, Valleraugue, Béziers, Pézenas, dans le Tarn etc. etc. toujours avec le même sens de « morceau de cuir ou de tissu pour raccommoder ». Et bien sûr, il existe de nombreux dérivés comme en languedocien petassáou « grand morceau ( p.ex. pan d’un mur )» et le petassou « un boutis que les mamans mettaient sur le bras pour le cas où le bébé ferait pipi » (Manduel) ou petassar « rapiécer ». En français régional cela donne petasser « raccommoder » et au sens figuré « faire la paix » (Andolfi ), aussi repétasser, rapetasser (ML) à Sète

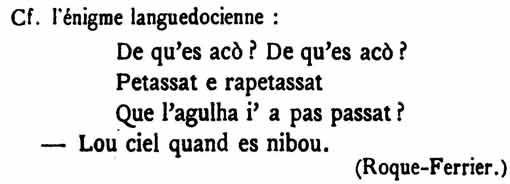

Eugène Rolland connaissait une devinette qui date bien d’avant l’utilisation du goudron pour petasser les rues et les routes.

L’histoire de ce mot a longtemps été un casse-tête chinois pour les étymologistes. Le mot grec a deux -tt- Suivant l’évolution phonétique normale la forme petas est régulière. Comment expliquer la forme provençale pedas ? C’est Walther von Wartburg qui nous a donné l’hypothèse la plus satisfaisante:

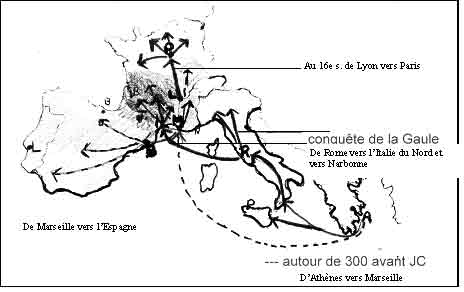

Nous savons qu’ en grec ancien par l’évolution phonétique régulière la prononciation des consonnes doubles s’est affaiblie au 3e siècle avant JC, et les deux –tt– sont devenus –t- , donc pittakion est devenu *pitakion. Le parler de Marseille a suivi l’évolution du grec ancien. A partir de Marseille, le mot avec un seul –t– qui plus tard est devenu –d- ou a même disparu, s’est répandu dans tout le sud de la Gaule et dans le nord de l’Espagne.

Mais dans d’autres colonies grecques, et spécialement celles de la Grande Grèce (Magna Graecia), c’est-à-dire la Sicile et le sud de l’Italie (dans quelques villages comme Calimera dans les Pouilles on parle encore grec de nos jours) cette évolution n’a pas été suivie, on continuait de prononcer les deux –tt-.

Au premier siècle avant J.-C. les Romains ont emprunté le mot pittacium avec deux –tt–, à la langue grecque telle qu’elle était parlée dans le sud de l’Italie. Nous trouvons pittacium dans différents textes latins à partir de 50 avant J.-C. Au temps des Césars le mot était très à la mode et servait à désigner entre autres « des compresses, des morceaux de cuir pour réparer les sandales, des billets de loterie, des étiquettes » etc. et la forme avec un –t- existe toujours en italien : petaccia « chiffon », pettacciare « rapetasser », à Milan petaš « tripes ».

Les Romains ont occupé la Septimanie correspondant aux départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de l’Hérault et du Gard) à partir de 118 avant J.-C. 1.

Politically, Narbonne gained importance as a competitor to Marseille. Julius Cesar settled veterans from his 10th legion there and attempted to develop its port while Marseille was revolting against Roman control.

ils ont introduit leur forme pittacium devenue petas, et le mot a suivi les armées romaines en supplantant la forme pedas au moins jusqu’à la Loire. La forme marseillaise avec un –d- n’a pu se maintenir que dans l’arrière pays marseillais et dans la péninsule ibérique.

En français nous trouvons le verbe rapetasser à partir du XVIe siècle notamment chez Rabelais. Il est probable qu’il a été introduit dans la langue officielle à partir de Lyon et qu’il s’est propagé ensuite dans les patois du nord de la France, à partir de la capitale et il est resté dans le français régional:

Danse Bretomié,

Anvé ta chemiz’ blanche

Toute petassée! »

(Extrait de « Contes populaires du Bourbonnais » de Paul Duchon)

Avec l’histoire de ces deux formes d’un mot, petas et pedas, l’étymologie et la géographie linguistique nous font comprendre le pourquoi de ces formes dans les patois actuels. C’est l’évolution phonétique des mots qui contraint l’étymologiste à expliquer la disparition ou le changement d’un son ou d’un groupe de sons qui n’entrent pas dans le cadre des changements réguliers.

Bien sûr, l’histoire des formes pedas et petas ce n’est pas le Pont du Gard, mais les vestiges des Romains et des Grecs se rencontrent aussi dans la langue de tous les jours.

_________________________________________

- Modern-day Narbonne was the first Roman colony outside of Italy. It was established in Gaul in 118 BC, as Colonia Narbo Martius. It was located on the Via Domitia, the first Roman road in Gaul, built at the time of the foundation of the colony, and connecting Italy to Spain. Geographically, Narbonne was therefore located at a very important crossroads because it was situated where the Via Domitia connected to the Via Aquitania, which lead toward the Atlantic across Toulouse and Bordeaux. In addition, it was crossed by the Aude River. Voir ma Source ↩